第一章

この冬フィンランドに赴いた。アラスカ以来久しぶりにクソ寒い環境に身を置きたいとの気持ちがなぜか募り、旅行をいつもの『珍ツリ』に申し込んだ。今思えばオーロラが呼んでいたのかも知れない。

アラスカの時は、妻子を放っぽって1人で出かけたためマリアにとっちめられた(※『アラスカの森』参照)のだったが、マリアが今度こそ是非行きたいというので連れて行くことにした。オーロラ見たことないし、知る人ぞ知るマリメッコだとかイッタラだとかの布地や雑貨や陶器のブランド品を買い漁りたいというのだ。単独で出かける代わりに、俺には興味のないそうしたお土産を買ってくるよう言いつけられるよりは、連れてって本人に選んでもらった方が楽だ。2歳の元にはオーロラの有り難さはまだ解らないかも知れないが、サンタさんとムーミンなら解るだろう。

サンタの本拠地はフィンランドである。ものの本によれば、北極にトナカイの餌がなくなったため1927年にフィンランドに引っ越して来たのだという。ゆるキャラのプロフィールみたいな一方的な設定に苦笑を禁じ得ない。サンタさんに会ったらその辺を問い糾してみたい。

空の玄関口ヘルシンキは意外にも成田から近かった。フィンエアー直行便で9時間半。日本列島を北上し、ロシアに入ったら一路西へ進めば到着する。「一番近いヨーロッパ」という謳い文句も頷ける。(ちなみに3年前のアラスカも近かった。こちらは真っ直ぐ北上すれば8時間で着く。同じアメリカ領でもハワイ行くより近いのだ。)ヘルシンキで国内線に乗り継いでも目的地の北極圏サーリセルカには当日の宵には着いた。

サーリセルカはクロスカントリースキーとオーロラ目的の泊まり客を頼りに成り立っているごく小さな村で、徒歩20分で探検は終了してしまう。早速オーロラ観測に適した場所の下見に参加することにした。(1.11)

まず現地到着を祝い、持参した角瓶のポケット瓶と柿ピーで乾杯して身体を暖め、レンタルのつなぎの防寒着を身につけ、満を持して出発だ。元はもう「おねむ」なので、俺一人で外に出た。

着ぶくれ状態で客室棟SOPULI(たびねずみ)を出て、待ち合わせ場所のホテルトゥントゥッリ本館に向かうと、同行のツアー客が揃っていた。なるべく街灯のない場所が観察には適している。ガイドの案内で、昼はクロスカントリーのコースとなっている森の雪道を進んだ。しばらく歩き、避難小屋みたいな真っ暗な無人のログハウスに入った。ここで暖を取りながらオーロラ出現を待つと良いという説明を聞いて小屋を出て空を見上げると、さっきよりも雲が厚くなっている。こりゃ今夜はダメだな、と悟った。知らない人に教えてあげるが、オーロラ観測の第一条件は晴れていることである。曇りだと、雲が上空のオーロラを隠してしまうのだ。晴れている上で、さらに出るか出ないか、という勝負になる。

下見ツアーは小屋の付近で解散したが、とりあえず周辺一帯の地理を把握しておこうと、村はずれの教会まで行った。ははあ、ここがネットの体験談で「オーロラの見やすい場所」と書かれていた教会だな。中に入ってみた。パウロの肖像が飾られていたが、何派の教会なのかよくわからない。でもそんなことは構わない。暖房が効いているだけで有り難い。

再び屋外へ。するとにわかに尿意を催した。普段よりトイレが近くなるのはさすが極地といえるが、公衆便所はない。ガイドも、オーロラを待つ間もトイレだけは自室に戻らなければならないと言っていた。急いで帰ろう。雪を踏みしめぐんぐん前進する。だが、催し感は歩行距離よりも急速に増大する。「ちょっと遠くまで来すぎたなぁ」とか、「出かける前の祝杯が飲み過ぎだったかなぁ」とかの思いが駆け巡る。途中、誰かが木陰からこっちを見ていたような気もするが、そんなことに構っていられない。

SOPULIの前まで来た。もうチビりそうだ!しかしドアはロックされており、客室のカードキーを使わないと開かない。手袋を外し左胸ポケットのファスナーを降ろし、カードを取って差し込み口へ。ピーといって鍵は開いた。二重扉を開けて階段を昇る。2階の廊下の前にもドアがある。暖気を逃がさない構造がもどかしい。それを開けてようやく自室前へ。部屋のドアもカードキーでピー。やっと部屋に入れた。ところが着ているのはつなぎだ。もう限界だ。全速力で手袋とカードを投げ捨て、首から股のところまでファスナーを一気に降ろしながらトイレに駆け込む。便器の蓋を上げるが早いか、湯気を立ててお小水が迸る。

ふぅ〜……、爽快感。危機一髪だった。自分で蒔いた種だが、初日から波瀾万丈の滑り出しだ。

続く(2016.1.24)

第二章

翌日。当然のことだが、オーロラは夜中に見える。だから本来なら日中は仮眠を取り、夜の本番に備えるのが筋である。しかし女子供はそうはいかない。幼児は昼間起きていて夜はおねんねが原則だ。マリアも遠い外国までせっかく来たんだから寸暇を惜しんで昼も観光したいのだ。

仕方がないので、日中も活動することにした。ただ、冬の北極圏は一日中太陽が地平線を越えない『極夜』が続き、朝9時過ぎにようやく薄明るくなる。だから朝食のビュッフェの時分など、外はまだ日本の丑三つ時ほどに真っ暗で、食後、部屋に戻ってゆっくりしてから11時過ぎに外へ出た。

まず、村で唯一のスーパーマーケットで日本の知り合いへのばらまき土産を物色し、遅いお昼を食べてから、午後は世界一長い雪ぞりのコースという坂で遊んだ。

とは言ってもそのコース、今では世界一の地点から降りることは禁止されており、そこを使うには結局、下からプラスチックのそりを徒歩で引っぱり上げ、そこから滑降するしか道はない。もはや世界一の長さでも何でもない単なるスロープとなっている訳だ。

元を股の間に乗せて滑った。初めのうちは俺も面白かったが、すぐ飽きてしまった。だっていちいち自力で登るのは億劫だし、寒いし、ぼちぼち酒も飲みたいし。それでも元はしつこくそりをしたがる。

「もう勘弁してくれ。マリア頼むよ。」

と、そり遊びをカメラに収めていた妻にバトンタッチした。

「リョーカイ、リョーカイ。ジャア一緒ニ滑ロウヨ。」

「え〜?俺も〜?」これでは押しつけたことにならない。

少しでもエンジョイするため競走することにした。『マリアと元のそりvs俺のそり』だ。奴等に勝ち目はない。家長の偉大さを思い知るがよい。どっからでもかかってきなさい。

いざ登らん!と一歩踏み出したら突然、左膝がカクンと鳴って力が抜けた。

「あ痛た!」膝を押さえる。

「ドシターノ?」振り返るマリア。

「何か膝痛めたみたい。踏ん張ると痛い。」

決して俺は面倒くさいからと仮病を使っているのではない。実際痛みが走ったのだ。本当か嘘か読者諸兄には分からなくても女房には分かる。

「ジャア休ンデル良イデス。私、元ト二人デ滑ルカラニシテカラニ。」

と俺にカメラを託し、元の手と赤いそりとを引いて坂を上っていく。(1.27)

傍らで日本人のアラサー女の二人組がやはりそり遊びをしていた。同じグループのツアー客だ。(※今回はパッケージツアーとはいっても夜行性のオーロラツアーだから、ランチやディナーは付いていない。赤の他人と食卓を共にし作り笑いで社交辞令を交わす、普通のツアーであれば避けられない煩わしさがなく、気楽で良い。だから同じ行程で旅行している同士でも特に知り合うこともない。)

向こうも見覚えがあるらしく、俺にスマホのシャッターを頼んできた。旅先じゃお互い様だ、快く応じた。そうこうするうちマリアたちがスタート地点まで到達し、

「ワカダンチャーン!行クヨー!」

と声を上げた。俺は下から手を振って答えた。

二人はそりに腰を下ろし、雪を蹴って滑り始めた。おー、徐々に加速し良い調子だ。妻子を撮ろうと俺もカメラを構えた。ところがそりはちょっとしたコブでジャンプしたら直進コースを逸れて左にカーブし始め、横の針葉樹の森の中へすーっと消えていってしまった。まだ午後二時前だがもう暗くなりつつある。迷子になっちゃまずいと直感し森へとダッシュ、と思ったが膝が痛くて走れない。左脚を引きずりながら森へと分け入る。

確かこっちの方に来たはずなんだが。そりの進路を推理して目星を付けた場所に行ってみたが影も形もない(1.31)。ぐるりと辺りを見回した。ふと誰かに見られているような気がして、来た方を振り向く。昨夜尿意逼迫で急いでた時に感じた気配と同じだ。すると森の外の方から、俺を呼ぶマリアと元の声が聞こえた。

見当違いだったかと、木立から開けた明るみの中へ出た。そしたら二人とも麓でそりの横に突っ立っている。家族を発見し思わずダッシュした俺は膝がまたカクンとなった。(2.2)

「痛てっ…ててて」

膝を押さえた瞬間に重心が前に寄り過ぎて、俺は頭から斜面に突っ込みでんぐり返しを打った。着ぶくれ防寒着状態だったもんだから、コロコロコロコロ転がって麓に辿り着いた。幸い怪我はなかった。冬の北極圏は常に氷点下、積もった雪はいつまでも新雪同様でソフトでマイルドな転がり心地であった。仰向けから上半身だけ起き上がり、

「お前ら無事だったか。」

「?…ワカダンチャンコソ、ドシターノ?急ニ居ナクナテシマッテカラニシテカラニ。」

元は「ドシターノ?ドシターノ?」と笑いながら俺に抱きつく。

「どうもこうも、お前らが横道逸れて森に消えちゃったんだろ。」

「ダカラーノ、消エチャッタハワカダンチャンヨ。私タチヨコシマジャナイ。ドーント真ッ直グ来タノヨ。」

「『ヨコシマ』じゃなくて横道だから。」

その後お互いの体験したところを順序立てて説明しても食い違うばかりだった。どっちかが呆けるにはまだ早い。不思議なこともあるもんだ。

* * * * * * * * * *

その晩、オプションでオーロラ出現率の高いさらに北部のイナリという村までバスで向かった。マリア達は昼間きっちり活動したせいで10時過ぎには母子で健全に眠ってしまったので、一人で参加した。だが空は相変わらずずっと曇っていて、到底オーロラは望み得なかった。他の客どもはそれでも何とか一目見ようと車を降りて頑張っていた。その中には、オーロラでもない雲を一眼レフで撮ってその画面を周囲の者に見せ「これはオーロラですよ」と騒ぐ低俗な夫婦がいた。昨日も見たから間違いないとか聞こえよがしにほざいていたが、俺はアラスカで本物を見た経験者だ。この気象条件では不可能だと心得ていたから、素人衆が我慢強く車外で粘っていてもバカ夫婦がわめいても、俺一人バスの座席に戻り、腕を組んで寝た。「出たら教えてね」くらいの余裕の気分だった。

オーロラは不発だったがこのオプショナルツアーは夜遅く遠出するため軽食付きで、地元ならではの物を期待していた。サーモンのスープが用意されていたが、ネギ臭くて大したことなかった。

続く(2016.2.3)

第三章

さらに翌日。今日はトナカイぞり体験に参加した。犬ぞりはアラスカで乗ったことがあるが、自分の呼気で眼鏡が凍るほどのスピードが出るから、元には無理だろう。親子3人防寒着にがっちり身を包み、現地ツアー会社のワゴン車でサーメの人々がトナカイを飼育する村へと向かう。

時刻は朝9時半過ぎ、極夜の北極圏でも薄明るくなっている。車を降りるとすぐにトナカイが目に入った。寝不足で乗り気じゃなかったが根っからの動物博士、実物を見ると本能的に興奮する。立派な角のある奴を撮影してたら民族衣装のおばさんが客を集合させた。

おばさんはそばにいる者から順番にそりを指定していく。俺たちは後ろの方になったので、第2便に回った。第1便は7〜8頭連結の大集団だが、第2便は3頭連結でこじんまりしている。こっちの方がプライベート感があって良い。マリアと元が前のそり、俺は最後尾に一人で乗り込んだ。さあスタートだ。

助走はゆっくりしている。そのうち坂道にでもなったら本気を出すのかなと思っていたら、いつまで経ってもゆっくりだ。出発前、おばさんが「決してそりの外に手を伸ばすな」「腕は毛布の中にしまえ」とうるさく注意していたのでそれなりのスピードを出すものと思っていたが、全然だった。人の歩みよりも遅い速度でのろのろ白樺林を進むうち、何だか自分が貨物であるかのように思われてきた。こんなんではサンタさんはクリスマス期間内に世界中の子供にプレゼントを配ることなど決してできない。それに周囲の景色も寂しい冬のラップランドであって、ケニアのサファリのようなわくわく心躍るような変化に乏しい。

それでも幼児の元にはちょうど良いらしく、大喜びだ。しきりにトナカイを指さしたり、後ろの俺の方を向いて手を振ったりしている。一応親だからそんな姿を写真に収めていたら、ファインダーの中の元が右側に何かを見つけたらしく、手を挙げて立ち上がった。慌てて坐らせるマリア。俺もつられて右の森を見た。木立の間にいくつかの小さな影。例の気配を感じる。その影はすぐに消えた。その時マリアには何も見えなかったらしいが、決して元と俺の気のせいではない。そしてリスや兎とかの小動物には見えなかった。もしかしたらニョロニョロみたいなトロールだろうか。だって雪の世界の不思議と言えば、日本だったら雪女が定番、フィンランドならトロールが定番であろう。ひょっとすると、昨日の妻子の「プチ行方不明」もトロールの仕業だろうか。

トナカイはのそのそと歩み続け、小一時間ほどでもとの村に帰還した。しんしんと冷やされるのって堪えるなあ。これだったらハスキー犬そりの方がましだったかも知れない。すっかり凍えてしまったが、その後小屋に案内され、紅茶とケーキで暖まったので助かった。

小屋ではサーメのおばさんによるトナカイ講座が始まり、そこにはイタリア人のグループと日本人のグループが同席した。マリアは生まれ故郷の人達と図らずも一緒になったので、嬉しそうに彼らと話している。俺の席の向かいには昨日のアラサーの女二人組が坐った。何とはなしに会話が始まった。

聞けば、長野から来ていてオーロラは初めてだという。昨日は残念でしたと言うので、

「曇りじゃ見れないですよ。」

「え、そうなんですか?」

どうやら初めてどころか、そもそも地球のことを全く知らないらしい。

「オーロラは雲よりずっと高い上空に出るんだから、雲がかかってちゃあり得ないの。だから昨夜なんか最初っから出っこなかったんだよ。」

「何回目かなんですか?オーロラ。」

「二回目。三年前アラスカできれいなのを見てきてね。」

「え〜、いいですねぇ〜。」

ここで自慢話をすることもできたが、知らない野郎の自慢話なんてもんは聞き手からすりゃつまらないってことを身をもって知っているから、今現在の話をしようと判断し、

「でも今日は出るんじゃない?」

俺は経験から、出るか出ないか丁半勝負であるからには出ると決めといた方が精神衛生上好ましいことをよく分かっている。

「本当ですか?」

そう聞かれても、ただの願望で予言者じゃないんだから請け合う訳にはいかない。

「つまり、出ると思って暮らした方が幸せでしょ?」

「そうですね。」と笑顔で返してきた。

適当なこと言って女性を喜ばせて何やってんだこのスケベ、と思われるかも知れないが、俺の根拠のない勘は当たるのだ。アラスカではばっちり100%当てたんだから。(※『アラスカの森』参照。)なので、この会話の時も全く根拠はなかった。

実は今回、あまりオーロラにこだわりはなかった。冒頭述べたとおり、クソ寒い環境に身を置きたいと思っただけだったので、「オーロラ見れなくても別にいいかな」くらいの無欲な姿勢で渡航したのである。しかし実際に二晩続けて曇り空を眺め続けていると、正直なところ絶望的な気持ちになってくる。やっぱり見たいのです。だから、今夜はきっと出ると自ら宣言してみたくもなったのだ。

そうこうする間におばさんのトナカイの生態レクチャーが終了し、一行は帰路についた。

続く(2016.1.24)

第四章

ホテル本館に戻り、そこのレストランで昼食を摂った。せっかく北欧まで来たんだからトナカイ肉を食わなくちゃ、とソテーを注文した。(※ちなみにフィンランドでは、日本では天然記念物で食べるなんてとんでもない雷鳥も食べることができるが、そこのホテルにはなかった。)元はオレンジジュース、大人はグラスワインを頼み、それを嗜みながらメインが来るのを待つ。やがてウエイターが皿を運んできてテーブルに並べた。

ホテル本館に戻り、そこのレストランで昼食を摂った。せっかく北欧まで来たんだからトナカイ肉を食わなくちゃ、とソテーを注文した。(※ちなみにフィンランドでは、日本では天然記念物で食べるなんてとんでもない雷鳥も食べることができるが、そこのホテルにはなかった。)元はオレンジジュース、大人はグラスワインを頼み、それを嗜みながらメインが来るのを待つ。やがてウエイターが皿を運んできてテーブルに並べた。ほう、これがトナカイのソテーか。小間切れの肉がマッシュポテトの上に盛られている。横にはピクルスと地元特産クランベリーのソースが添えられていた。

肉と甘酸っぱいソースが合うかどうかはなはだ疑問だったが、マッシュポテトのまろやかさも相俟って意外にも美味しかった。だが、食後に、

「今食べたのがトナカイの肉だよ。」

と元に説明したら、かわいそうだと言って泣き出してしまった。(※ちなみに、後日ロヴァニエミでもトナカイのホットドッグを食べたが、それは元には黙っていた。)

機嫌を直すために、客室棟の前で雪だるまを作って遊ばなければならなかった。眠くてだるいのを我慢しながら初めは仕方なくだったが、無心に手を動かしているうちに芸術家の本性が出てきて息子そっちのけで造形に励んだ。(2.7)

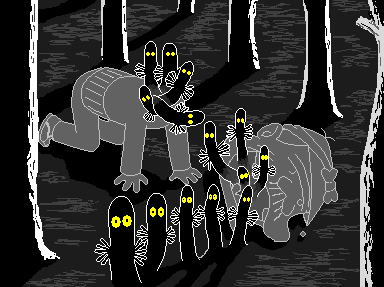

さっきの森でトロールのような気配を感じたから、何かファンタスティックなものにしよう。かといってフィンランドでムーミンじゃベタというかひねりがない。えーと何が良いかな……。そうだ!

30分ほどかけて、俺の傑作は完成した。(※挿絵参照)

気づけば一帯は早くも夜の帷に包まれ始めていた。ふと空を見上げると星が出ている。やったーやったー!やっと雲が切れたぞ!今夜こそオーロラを拝むことができるかも知れない。私の心に「希望」の光が灯った。今朝までの絶望的な気分は吹っ飛んだ。やっぱ、前向きに生きるって大切なんだなあと改めて実感する。

気づけば一帯は早くも夜の帷に包まれ始めていた。ふと空を見上げると星が出ている。やったーやったー!やっと雲が切れたぞ!今夜こそオーロラを拝むことができるかも知れない。私の心に「希望」の光が灯った。今朝までの絶望的な気分は吹っ飛んだ。やっぱ、前向きに生きるって大切なんだなあと改めて実感する。早速部屋で待つマリアのもとへ。

「おい空見てみろ、星が出てるぞ!オーロラ出るぞ!」

「ホント?」

と彼女はコーヒーを入れる手を止め、窓際へ行ってカーテンを開けた。外を覗いてピョンと飛び跳ね、

「ワーイ!デモ絶対見エル?」

「もちろん、絶っっっ対に見えます。この俺様がはるばる北極圏まで来たからには出ないはずはないのだよキミ。」

「サッキマデト全然チガウジャナイ。自信モンモン。…ムンムン?」

「『満々』だよ。…あ、ムンムンで思い出した。サウナ行ってくらあ。」

フィンランドはサウナ風呂の発祥地である。このホテルでも、客室棟ごとにサウナが整備されている。(※その代わり、寒帯に位置しているにもかかわらず客室のバスルームはシャワーのみの簡素なものだった。)熱い空気を吸い込むのが嫌なので日本じゃ滅多に入ることはないが、ここもやっぱり「せっかく」なので、是非体験しておきたい。

時間により男女入れ替え制になっていて、午後3時から6時までが男風呂の時間だった。

1階にあるサウナに降りて行く。脱衣所は無人だった。ただ、ベンチには下着が一揃い置かれていた。先客がいるらしい。壁に張られた説明書きを読んだ。フィンランドの入浴作法はスッポンポンで、手拭いも持ち込み不可だった。昔ベルリンで入った時は水着着用がマナーだったが、同じヨーロッパでも土地により習慣が異なるらしい。

手拭い不可ってのは頼りない気もするがしょうがない。もとより見せて恥ずかしいようなケチなモノは持ち合わせていない。正々堂々と前進するのみだ。

サウナといえば中学生の頃こんなことがあった。夏休みにお袋の実家に泊まりに行った時のこと、親父が、祖父と叔父とでサウナに行くがお前も来てみるかと俺を誘った。当時まだサウナに入ったことがなかったのでOKした。夕方になり、せっかちな祖父が、

「おい、トルコ行くんならとっとと行こう。」

とサウナとトルコを言い間違えた。親父は大受けし、

「祖父さん、こいつをトルコに連れて行くのは早すぎるよ。」

と言ってみんなで笑ったが、思春期の俺は反応に困ったものだった。

とまあ、それはそれとして、衣服を脱いでシャワールームへ。ここも人がいなかったが、サウナ室から焼け石に水をかける音がした。シャワーでまず身体の汗を流し、サウナ室のドアを開ける。中は木製のベンチが二段の「コ」の字型に据え付けられており、上段の「コ」の中央に若い白人が一人入っていた。何と声をかけるべきか迷った。こういう時は日本語で行こう。「失礼しまーす。」

白人が“hello”と答えたので“hello”と返した。上段の「コ」の右側のベンチに腰掛けた。直に腰掛けるのって何か不潔っぽくて違和感あるなあ。ちらりと見れば男の尻には厚手のペーパータオルが敷かれている。ああ、そういや脱衣所に大きなロールがぶら下がっていたな。あれを使うんだったのか。なるほどそれならお互い清潔だ。知らぬ事とはいえ、慣れない土地だと恥かくこともあるわな…などと考えていたら、白人の方はもう汗びっしょりで、上がっていった。尻に敷いていたペーパータオルを持ってサウナ室を出ていくその下半身が目に入った。大事なところが完全に脱毛されている。男の全身脱毛が流行ってるなんて話も聞いてはいたが本物は初めて見た。びっくりした。

白人がシャワーを浴びて出て行った後、俺も熱くなってきたのでシャワーで身体を冷やし、一旦脱衣所に戻ってペーパータオルをロールから引きちぎってまたサウナに入った。すると今度は日本人のおっさんが手拭い片手に入ってきたので、作法を教えてやった。

続く(2016.2.14)

第五章

さて夜9時、再びバスでイナリの村に向かう。途中、運転手がオーロラが出始めているかどうか確認するというので、多少見晴らしの利く場所で停車した。20人程の乗客たちもぞろぞろと全員下車した。夜空を見回した運転手とガイドが、肉眼では判りにくいけどあのぼんやりした筋がそうだと北の空を指す。すぐ三脚を立てISO400・露出8秒で撮影した。うっすらだが緑色のもやが写っている。うむ、確かにオーロラだ、とうとう出たか。

俺の背後で関西系の訛りのある婆さんが「私のは撮れない」と騒いでいた。

「何秒かシャッターを開け続けてないと撮れませんよ。」

と教えてやったら、

「はー、シャッターを押し続ければええの?」

きっとこの婆さんには、露出時間とか説明しても理解できない。そのうち夫らしき爺さんに、

「私のは撮れない。こっちの人のには写ってる。」

と文句を言っている。爺さんも機械音痴らしかったが、婆さんをたしなめるように、

「撮れないんだったら目に焼き付ければええ。」

と至極まっとうなことを言った。田舎もんでも理性的な人物はいるのだ。

今夜出ることは確実だ。再び乗車し、もっとよく見える目的地へ急ぐ。客の殆どはおしゃべりで時間を潰していたが、俺はチャンスを逃すまいと窓の外の上空を見つめ続けていた。

あっ!真上に出ているぞ!みんなに告げるべきところだが、もし雲と見間違ってたら恥ずかしいなとか躊躇していると、バスの後部座席の方から「もうオーロラ出てるみたいですよ。」という声が。

俺はそれに応えて、「出てますね。」

俺の周囲がにわかにざわつき始めた。するとガイドがマイクで、

「お気づきの方もいらっしゃるようですが、今バスの上にオーロラが出ています。」

バス中大騒ぎになった。でっかいオーロラが屋根越しに見える。皆「わあ!」とか「すごーい!」とか「きれーい!」とか感嘆している。

通路側にいたマリアと席を替わってやった。マリアも、

「ワー、感動ナノヨ。本当にオーロラ見エルトワ思ワナカッタ。」

おまえオーロラを見にここまで来たんだろう、と心で突っ込みを入れた。とともに焦りが広がる。早く停めてくれ!降りたら既に消えていたなんて御免だぜ。しかし目的地であるイナリの橋の上に行くにはまだ小一時間は走らねばならない。しかも深い森を貫く片側一車線の道路で、途中で観測できるような開けた場所はないという。ガイドも客の焦りを察知して、

「なるべく急がせてます。運転手さんは50分と言ってますが、40分くらいで着くと思いますから。ご用意した夜食は後回しにして、先に橋に向かいます。」

と必死でなだめた。

* * * * * * * * * *

間に合った。俺たち日本人より先にイタリア人の団体も到着していたが、川幅の広い川に架かる橋なので結構長く、全員が三脚立てるには十分な広さだったから場所取りで喧嘩は起こらなかった。

今回のオーロラだが、観察者の前方の空を横切るように現れたアラスカの時とは違い、北の地平線から南の山影まで頭上を通り越していた。つまり、光のカーテンを真下から鑑賞できたのだ。添付写真のとおりカメラでは一方向しか撮れないので、全体をお見せできないのが残念だ。(2.14)しかもその天空を覆う帯が時としてサワサワっと大きく揺らぐ。いつも冷静な俺でさえ「おお!」と思わず発声してしまったことが、何よりそのすごさを物語っている。感じるべきものに出会い「ああ」と洩らし「はれ」と嘆じる「もののあはれ」とはこのことであろうか(※本居宣長『源氏物語玉の小櫛』参照)。俺よりも感情豊かなマリアなどは目を潤ませて見つめていた。一方、元に解るかしらんと思っていたが、夜空に光る雲が出るんだから、幼児にだって解らないはずはなかった。抱っこして上空を見せてたら、夢中な元は仰け反り過ぎてアルゼンチンバックブリーカー(※ここで専門用語を使う事をお許し頂きたい)のような形になってしまった。

今回のオーロラだが、観察者の前方の空を横切るように現れたアラスカの時とは違い、北の地平線から南の山影まで頭上を通り越していた。つまり、光のカーテンを真下から鑑賞できたのだ。添付写真のとおりカメラでは一方向しか撮れないので、全体をお見せできないのが残念だ。(2.14)しかもその天空を覆う帯が時としてサワサワっと大きく揺らぐ。いつも冷静な俺でさえ「おお!」と思わず発声してしまったことが、何よりそのすごさを物語っている。感じるべきものに出会い「ああ」と洩らし「はれ」と嘆じる「もののあはれ」とはこのことであろうか(※本居宣長『源氏物語玉の小櫛』参照)。俺よりも感情豊かなマリアなどは目を潤ませて見つめていた。一方、元に解るかしらんと思っていたが、夜空に光る雲が出るんだから、幼児にだって解らないはずはなかった。抱っこして上空を見せてたら、夢中な元は仰け反り過ぎてアルゼンチンバックブリーカー(※ここで専門用語を使う事をお許し頂きたい)のような形になってしまった。しばし各々堪能してから、記念写真を撮ろうと思いアラスカ仕込みの撮影方法で、オーロラを背景に妻子を撮ったが、空の光が弱すぎて人の姿は半透明のオカルト状に写ってしまった。そうか、アラスカん時ゃ月夜だったっけ。今回どこにも月は出ておらず、光源を他に求めなければならない。

すぐにひらめいた。ポケットの携帯LEDライトが使える!それを2〜3秒人物に当てれば十分写るはずだ。

もう一度マリアと元を被写体にして試したらうまく撮れた。俺っていざというときのセンスあるんだよなぁと良い気分になったので、側でどうしても自撮りできず苦労している若いカップルに菩提心を起こし、

もう一度マリアと元を被写体にして試したらうまく撮れた。俺っていざというときのセンスあるんだよなぁと良い気分になったので、側でどうしても自撮りできず苦労している若いカップルに菩提心を起こし、「こっちの方からライト当ててやろうか?」

と慈悲深く呼びかけた。

「え〜いいんですか?お願いします!!」

で、これがまたうまく行っちゃって、カップル喜んで、女の方がお礼を述べつつ、

「オーロラ撮影は慣れているんですか?」

と言いながら俺のカメラを覗き込み、

「露出8秒で良いみたいよ。」と彼氏に向かって言って、

「私たち16秒で撮ってたんですけど、8秒で大丈夫なんですか?」

と問うてきた。本職のカメラマンじゃないんだから、そんなこと聞かれたって困る。

「いやカメラの種類にもよると思うけど…」

するとそれを見ていた周囲の者どもが、

「次は僕たちにもライトを当てて下さい。」とか、

「スマホじゃ撮れなかったので、そのカメラで私を撮って下さい。後でアドレス教えますから送って下さい。」とか懇願してきた。

突然引っ張りだこの《オーロラ撮影のにわか権威》になってしまった。まあ、一度でも経験のある者とド素人では、相対的には何百倍の差はあるだろう。

ただ、「ライト当てて下さい」の方については、同じパックツアーの若夫婦で見知っていたので気安く応じたが、「私を撮って下さい」の一人旅ババアの方は、

「スマホで撮れないなんて当ったり前じゃねえか。そもそも一人でオーロラ見に来るんなら前もって勉強しとけバカ野郎。しかも写真撮って送れだと?初対面なのにずいぶん図々しいババアだ。」

と思い、一応写真は撮ってやったが絶対データなんか送ってやるもんかと決意した。困っている人に手を差し伸べるのは人として大切なことだが、わがままだけ丸出しの自己中心ババアに親切にする必要はない。

そのうち、一瞬だけ人物にライトを当てるという俺の思いついた技術がイタリア人団体を含む全体に普及し、お祭り騒ぎのようになってしまい興ざめだった。

* * * * * * * * * *

橋の上で1時間ほど鑑賞していたが、ガイドが夜食の時間だというので、まだオーロラは空に翻り続けていて後ろ髪を引かれる思いだったがバスに戻った。

レストランで前の晩と全く同じネギ臭いサーモンのスープとパンを頬張っていると、同じ部屋の少し離れたところに昼間トナカイそりで一緒だったアラサー女二人組がいた。この旅で殆ど唯一の知り合いだ。見事なオーロラに遭遇した喜びを分かち合おうと近づいて、

「言ったとおり本当に出たでしょ?」

と声をかけた。片っ方が笑顔で、

「本当でした。ありがとうございます。」

と謝意を表した。別にお礼言われる筋合いじゃねえけど。俺が出したんじゃないんだから。

「で、写真は撮れた?」

と聞くと、やっぱりスマホで撮ろうとしていたらしく全然ダメだったという。そして俺に撮れたのかと聞くので、ばっちり写ったデジカメ画像を見せたら、何とその画面をスマホで撮らせてくれと言う。その気持ちが解るような解らないような、おかしな頼みだったが、

「なるほどね。まあ、これだってオーロラ見てきた証拠にはなるかもね。」

同じ写真欲しがるにしても、さっきの自己中心ババアよりもよっぽど思慮がある。

続く(2016.2.15)

第六章

食事を終えレストランを出てもまだオーロラはなびいていた。しかし規模といい持続時間といい、つくづくすごいオーロラだ。ガイドによれば今シーズン1、2の出来だそうだ。今日まで辛抱した甲斐があったってもんだ。

(※実は辛抱した甲斐もへったくれもないのだが。ラッキーってだけだ。だって、ツアー日程によっては、ツイてない客は何日辛抱しても見れずじまいなんだから。)

満足してホテルに戻った。本館集合だった往路と違って、帰りはバスがそれぞれの客室棟を巡回し、その近くで降ろしてくれた。同行客に別れを告げ、親子三人で夜道を歩いているとマリアが、

「ダレ?」

と建物脇の木立の暗がりを警戒して立ち止まった。俺も感じた。ここんとこ感じているあの気配だ。俺は懐からポケットLEDライトを取り出そうとした。が、中をまさぐったがどこにもない。しまった、オーロラを夢中で撮っている時に無くしたらしい。メモ帳を探す刑事コロンボみたいに服の全ポケットをガサゴソ探っていると、いきなり元が、

「オトーシャン!」と叫ぶ。

「あっ!すいません!」

驚いて反射的に謝ってしまった。ところが元は委細構わず暗がりの方へ駆けていく。

「危ナイヨ!転ブヨ!コラ待チナサイ!」

慌ててマリアが後を追う。俺も追うが、また膝が痛くて出遅れた。(2.18)

客室棟ソプリの裏手でマリアが元の首根っこを捕まえた。元はそれでも前方に両手を伸ばして進もうとする。一体何がこの子を急き立てるのか?

俺が後から追いついた時、二人は茫然と立ち尽くしていた。視線の先を見ると薄ら白い物が蠢いている。ついにニョロニョロ登場か?!

ニョロニョロどころではなかった。昼間作った雪だるまのバカヨンのパパが、タリラリラ〜ンと言わんばかりに木々の間を走り回っているではないか。(2.19)

おお、何という奇跡!名匠・左甚五郎の鼠の木彫り(※江戸落語『ねずみ』参照)のように、吾輩の作品も魂を有するに至ったか。なお、元はそれを俺と間違えて「オトーシャン!」と叫んだらしい。共通点はヒゲと腹巻き・鉢巻きくらいなのに失礼な息子だ。

感無量で見つめていると、バカヨンのパパが木の根につまずいて前のめりに転んだ。少し俯せのまま静止していたが、やがて雪から顔をもたげ、

「痛いのだ…」

わあ!しゃべった!びっくりしているとパパの頭がボトリと地面に落ち、胴体の方の首の断面と地面に転がったパパの口から無数のニョロニョロが這い出してきた。うえ〜気味悪〜い。

まるで遊星からの物体Xだ。そうだったのか、雪だるまに魂を吹き込んでいたのはニョロニョロだったのか。俺の神懸かりではなかった。

まるで遊星からの物体Xだ。そうだったのか、雪だるまに魂を吹き込んでいたのはニョロニョロだったのか。俺の神懸かりではなかった。そのうちニョロニョロ達は誰からともなく集まり始め、列をなして闇の中へと消えていった。(2.21)

いやいやオーロラとトロール、フィンランド名物を二つも一晩のうちに見られるなんて望外の経験じゃないですか。残る当地の名物といえば「エアギター選手権」だが、あんなものは見るに値しない。どうせ弾けもしない奴等が適当に格好だけ真似してるだけだ。もし選手が本当に弾けるなら演奏で勝負してもらいたいもんだ。本格派の江戸っ子としては、何につけてもニセモノは嫌いなのだ。どうせやるなら、伴奏抜きの「エアラジオ体操」の方が絶対見応えがあるはずだ。

話が逸れた。俺はニョロニョロの去った所からせめてパパの首だけでも拾い供養しようと思ったが、全部平らに踏み

続く(2016.2.22)

SPIN-OFF サンタさんとの首脳会談

オーロラの翌日、滞在していたサーリセルカを離れ、一行を乗せたバスはサンタクロース村のあるロヴァニエミへと南下する。パッケージツアーに組み込まれているため、行く気がなくても付き合わねばならない。だって本当のサンタさんに会えるなんて嘘っぱちじゃないか。繰り返すが本物志向の江戸っ子からすれば許されないことなのだ。だが、ガイドの話を聞いて考え直した。本当にサンタさんを職業としているのだから、プロフェッショナルという意味では本当のサンタさんには違いない。

「極夜」の北極圏から南下する、つまり緯度を下げていくため、途中、進行方向から太陽が地平線の上に顔を覗かせた。すると運転手が喜んで“Rising!”と叫んだ。何ヶ月も日光と無縁な暮らしが続くここの人達にとっては太陽の有り難みは格別なものなんだろうなと拝察する。日本を発ったのが元旦だから初日の出は済ませてある訳だが、フィンランドでの初日の出を味わわせてもらった。

ロヴァニエミ郊外のサンタクロース村は北極圏の境目に位置した施設で、建物内に圏境を示す線が引いてあり、「北極圏到達証明書」を買うことができるのだが、北極圏のど真ん中からやって来た身にとっては何の感慨もない。それより何と言ってもここのハイライトはサンタさんとの記念撮影である。

到着前にバス内でガイドが説明したのが次のようなことだった。

「中に入るといろんな人が撮った写真が飾られているが、日本の人達はどれもかしこまって堅くなった写真が多い。でもタレントの優香さんはS字型にポーズしてサンタさんにしなだれかかり親密そうに写っていた。タレントはやっぱりポーズィングだと思った。皆さんもポーズを考えておいて下さい。」

じゃあ俺はどんなポーズにしようかなと考えていた。

サンタクロースオフィスに入ると装飾の巨大な木の歯車が回転している。時間の進みを遅くして、イヴの夜の間に世界の子供にプレゼントを運ぶのだそうだ。姑息なことである。

また、オフィス内は撮影禁止だった。撮影できるのは待機するスタッフのカメラマンだけ。そこで撮った写真を売ることで商売が成り立っているのだ。世界のサンタさんにしてはみみっちい

さて俺の家族の順番になった。マリアと元が待ちきれずサンタさんに飛びついて写真を撮った。俺は例の膝の痛みでまた出遅れた。だから最後に俺だけ単独でサンタさんと写真を撮ることになった。肘掛け椅子にふんぞり返るサンタさんの前に進む。髭モジャの赤い服の大男が隣の椅子に坐るよう手招きしてくる。俺はそれを制止し、

“Stand up and shake hand,please.”

“Stand up and shake hand,please.”と求めたら、サンタさんも乗ってきて立ち上がり、握手を交わした。俺は首脳会談のイメージのポーズを取りたかったのだ。こうして添付ファイルのような立派な写真となったのである。日本を代表する若旦ちゃんと世界のサンタさんの首脳会談である。

撮影を終えると、待っていたガイドが、

「サンタさんを立たせた人を初めて見ました。」

と俺のアイデアを讃えた。俺は自分を誇らしく思った。そしてリクエストに快く応じてくれたフィンランド人の気さくなサンタさんにも、この場を借りて御礼を申し上げたい。

完(2016.2.28)

なお俺の膝はもう治ってますのでご心配なく。今日も30分ランニングしてきたもんね。