第一章

朝、俺が八百屋の店先で野菜類を並べていると、突然向かいの煎餅屋のご主人の声がした。

「あ〜、おっこっちゃったよ。」

通りを振り返ると、煎餅屋の軒先に小さな黒い物が落ちている。ネズミかな?近づこうとしたら、ご主人が新聞紙を持って飛び出してきた。俺の顔を見て、

「おー、島政さん。」

煎餅屋『駕籠屋』は、先祖が江戸時代までは駕籠屋だったから煎餅を製造販売するようになっても『駕籠屋』の屋号を名乗っている。一方、我が島政青果は、祖父が戦後設立した八百屋だから、商店としては駕籠屋は大先輩である。そしてこの亭主は俺より一世代上で、近所でもケチん坊で通っている親父だ。5年前までは島政同様、木造モルタル二階建ての古ぼけた店だったが、セコく貯めた金でビルに建て替え、一階は店舗、二・三階は事務所に賃貸しし、四・五階で暮らしている。

「いや〜、コウモリが網戸に張り付いちゃってさ、捕ろうとしたらおっこっちゃってさ。」

「コウモリ?」

俺は地面の物体をよく見た。おお!確かにコウモリだ。翼を小さくたたんでちょうど野ネズミくらいの大きさでうずくまっている。珍しいな、でも待てよ、うちのお紺狐は最近好んでコウモリに化けてるから、これもそうかも知れないぞと思い、

「おいお紺、何しらばっくれてんだ?」

と声をかけた。すると背後から、

「それ、あたいじゃないよ。」

とお紺の声がした。妖怪従業員が出勤してきたのだ。

「じゃあ本物か、これ。」

みんなで覗き込んだ。本物とは、子供の頃、茨城から常磐線で東京に通っていた

「日曜の朝見たら四階の網戸にくっ付いててよう。夜んなったら飛んでくかと思って放っといたら、二日経っても動かねえから、死んじまったかな、生きてたってここで冬眠なんかされたらたまんねえなと思ってさ、今さっき捕ろうとして掴んだらいきなり動きやがって、手が滑っておっことしちゃった。」

この親父はおしゃべりでも評判なのだ。

「汚ねえから捨てないと。」

煎餅屋が丸まったコウモリを新聞紙で掬おうとした。するとコウモリいきなり覚醒し、翼を広げて羽ばたいた。しかし飛ぶだけの力はなく地面を這い摺るばかりだ。相当衰弱しているらしい。

煎餅屋は羽ばたくコウモリにひるみ、俺に捕獲を依頼してきた。

「島政さん、あんた生き物得意だったろ?これ捕まえてくれよ。」

「だらしねえな。じゃあ、それ貸して」

新聞紙を受け取ってちりとり状に構え、腰をかがめて、逃げるコウモリを追いかけた。まるでどじょう掬いだ。先回りしてコウモリの進行方向に新聞紙を出すと、奴は必死で「ギキキキキ」と鳴いて威嚇し、バタバタと向きを変え逃げ続ける。死にかけていてもあくまでも生き抜こうとするコウモリの姿を見て俺は感動し、また不憫に思った。追跡の手を止め、俺は煎餅屋に尋ねた。

新聞紙を受け取ってちりとり状に構え、腰をかがめて、逃げるコウモリを追いかけた。まるでどじょう掬いだ。先回りしてコウモリの進行方向に新聞紙を出すと、奴は必死で「ギキキキキ」と鳴いて威嚇し、バタバタと向きを変え逃げ続ける。死にかけていてもあくまでも生き抜こうとするコウモリの姿を見て俺は感動し、また不憫に思った。追跡の手を止め、俺は煎餅屋に尋ねた。「これどうすんですか?」

「捨てなきゃしょうがねえよ。どんなばい菌持ってるか知らんし、第一うちは食べ物屋だしさ。今日、ちょうど生ゴミの日だからな。」

「だってまだ生きてるぜ。」

まさにニーチェの《力への意志》を体現しているこの小さき者を救い取ってあげたいと願う仏教的慈悲の精神が俺の心を満たした。ギャーテーギャーテーハラギャーテーハラソーギャーテーボージーソワカー。

「それだったら俺にくんない?」

無論、煎餅屋に異存はない。彼にとっては厄介払いさえできればOKなのだ。

追いかけ回さずに上から新聞紙を被せ身の周りを暗くすると、コウモリは大人しくなった。新聞紙ごと取り上げ、お紺に持って来させたレタスの段ボールの空き箱にそれを入れた。

俺は島政の二階の網戸にコウモリを掛けようと思った。だがそこに住むお袋が気持ち悪いと言って反対した。それに、うちだって食べ物屋だ。だから、市ヶ谷の自宅の二階の網戸に掛けることにした。

自宅への搬送は、野生動物のよしみでお紺に託した。

「ちゃんと持ってけよ。」

「うん、まかしといて。」

「途中で食ったりすんじゃねえぞ。」

「わかってるよ!」

「ああそれと、かなり弱ってるから何か美味いもん食わしてやれ。」

「何かって…虫?」

そうなのである。コウモリの食べ物は虫である。秋も深まりつつあるこの頃、虫なんかいるだろうか。

「お前、虫に化けて食われてやってくんねえか。」

「バカじゃないの?虫だったらお堀の土手の草むらにいるよきっと。」

確かに地球温暖化の昨今、自然界に季節感が薄れてきている。現に俺ん家の朝顔だって11月になっても未だにぐずぐず花を咲かせている。蛾だとかヤブ蚊だとかも見つかるに違いない。

ここで皆さんは、コウモリばかり気にして虫の命を軽視していると思われるかも知れない。もちろん虫の命も立派に一個の命である。が、一方で生き物は他の命を頂かなければ命を保てないものである。大きなジレンマを背負って生きているのが生命なのだ。

「そんじゃ頼んだぞ。」

* * * * * * * * * *

仕事を終え家に帰ると、指示通りコウモリは二階の寝室の東向きの窓の網戸の右上隅に留まっていた。

(※断っておくが、このように「の」が続くのは、文章が下手なのではない。和歌の世界をリスペクトしているのである。「秋の田のかりほの庵の苫をあらみ」とか「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」とかである。)

畳に体育座りしてコウモリを見上げているお紺に聞いた。

「ううん。せっかく蚊に刺されながら虫捕ってきたのに全然。」

「ふうん。」

傍らを見ると、口を縛ったビニール袋にコオロギやカマキリが入っている。

「これじゃあ食わないよ。蛾とか蚊とか飛んでるやつじゃなきゃ。」

「あ、そうか。じゃあこれはあたいが後でまとめとくわ。」

「勝手にしな。それより何か言ったか?」

「それがさあ、何度聞いても何にも答えないんだよ。黙秘権だね。」

「ばーか。取り調べじゃねえんだ。瀕死のコウモリがどうして自己に不利益な供述を強要されない権利を行使するのかよ。まあいいや。もう一度土手行って、蚊とかを捕まえてきな。」

「やだよもう。刺された所まだかゆいんだから。」

そうだ!《鳥なき里の蝙蝠》ってえくらいだ、コウモリも哺乳類の端くれだから、牛乳だったら飲むかも知れない。下から牛乳を注いだ小皿を持ってきて、窓の手摺の角に置いた。

「おいコウモリ、気が向いたら飲みな。」

と声をかけ、夕飯を食いに階下へ降りた。

飯を平らげ風呂から上がっても、コウモリは微動だにせず、縮こまって逆さに網戸にしがみついていた。夜も更けたので、窓のカーテンを閉めて就寝した。

続く(2015.10.10)

第二章

翌朝、カーテンを引きガラス窓を開けると、網戸の右上にコウモリの姿はなかった。周囲を見回したが、どこにもいない。ただ、手摺に載せていた皿が傾き牛乳がこぼれていた。状況からではコウモリが飲んだのか、猫か何かがひっくり返したか何とも言えなかった。コウモリ自体も飛び立って行ったのか、猫に襲われたか判らなかった。そもそも、ここの近所に猫はあまりいない(10.10)。裏の家の50代の夫婦が《コニャロメ》という三毛猫を飼っているくらいだ。だがコニャロメにしても生まれながらの飼い猫で、お紺によればネズミも小鳥も捕らないらしい。

「動物の矜持ってもんがないのよ、あのコニャロメは。」

「どうしてだよ。」

「だって人間から貰う餌を頼りに生きてるんじゃない。自立できてないんだよね。」

「けどさ、生まれた時から飼われてんだろ。そしたら狩りの仕方だって分かりっこねえよ。それにお前だって俺に世話になってんじゃねえか。」

お紺、口を尖らして、

「ペットと同じにしないでよ!あたいの場合はちゃんと島政で労働してるし、ときどきは自分でネズミ捕って食べるもんね。とにかく狩りは本人のやる気だよ。本能は残ってるはずなんだから。でもコニャロメは蝶々だって追っかけないんだ。」

「けどまあ、それならコウモリ襲った犯人じゃないことは確かだな。」

「いや、意外と実は真犯人で、黙秘権使ってるかも知れない。」

「まだ言ってんのか、バ〜カ。」

* * * * * * * * * *

そうこうするうち2〜3日が過ぎ、やがて我が家もコウモリのことは忘れ始めていた或る昼前、一人の若い女が店を訪れた。

「サラーム」

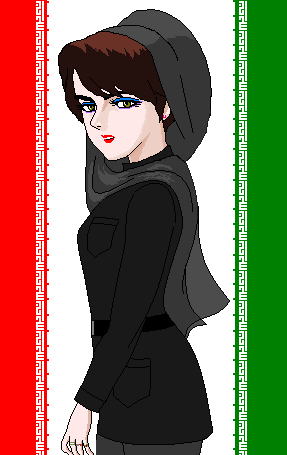

「サラーム」「え?」ハーフコートもズボンも全身黒い服で、結わった髪の後ろに黒いスカーフを着けた白人だった。そして《サラーム》というのはペルシア語の挨拶だ。いかにもアーリア民族らしい端正な顔立ちをしている。イランのムスリマ女性が何故ここに?

女は片言の日本語を交え話し始めた。

「コーキョー コジャース?」

「《コーキョー》?故郷か?」

「テンノー カーヘ」

「ああ皇居か。えーとね、皇居はここからだったら地下鉄だな。」

「ホテレ・アルザーン コジャース?ミハム エステラーハト コナム。」

こうなるとどうにもお手上げだ。それでも《ホテレ》はホテルの意味だと見当をつけ、

「ホテル探してんの?」

「バレ。ホテレ。」

そこへ雪女のステファニーがお使いから戻ってきた。

「この御方は?」

「イラン人らしいんだけど道に迷ってるみたいなんだ。」

外人女を一瞥した雪女ははっと何かに気づいたような表情になり、俺に耳打ちした。

「この御方、例のコウモリではありますまいか?黒ずくめの装束が何よりの証。『鶴の恩返し』っていうお話、あれは実話です。私、その鶴と知り合いでござりましたゆえ。三百年ほど昔のことにござりまする。」

「コウモリの恩返しってことか?」

そうか、あのコウモリ、きっとあの牛乳飲んで元気回復したんだ。で、人に化けて恩返しに来たんだ。と思って、

「あんたコウモリですか?」

ステファニー、俺の袖を引っ張り、

「なりませぬ。正体がばれたら恩返しになり申さず。何食わぬ顔で接して差し上げなければ。お見受けしたところ、かなりお疲れのご様子、まずは奥でお休みいただいてお茶など一服。」

「そうだな。」と答え、女に向かい英語で、“Come on in.Have some rest here.”

すると女は微笑んで“Thank you.”

なんだ、英語が分かるんじゃねえか。イラン人の知り合いはテヘランにいるガイドのラヒミだけだから、この東京で意思疎通をどうしようかと思ったが、これなら何とかなりそうだ。

と安心したのもつかの間、帳場に使っている小上がりの座敷に通して、紅茶を入れて、突っ込んだ話をしようとしたら殆ど英語は通じなかった。名前をファティマということだけは聞き出したが、基本的には「ハロー」とか「カモン」程度の単語しか知らないようだ。

(※イランでは外来語は「メルシー」などフランス語が多い。理由は不明だが、欧米寄りだった王国時代か、あるいはそれ以前の経緯があるのだろうか。イランに同行した鬼便は現在の反米感情と関係しているのかなと推察したが、それには俺は否定的だ。特定の外国語がたかが30年くらいで急激に浸透するとは考えにくいと思うからだ。)

困った俺は、電話で久方茄子兵衛を呼び出した。前話でゾロアスターの死後の弟子ゾロッペエに取り憑かれた男だから、ペルシア語が身についているはずだ。そうでなくとも、奴を眠らせてもう一度取り憑いてもらえば大丈夫、と推測した。

茄子は40分ほどで到着したが、座敷に通す前に語学力を確認しなければならない。が、案の定、茄子はペルシア語を習得してはいなかった。

「困っちゃうんだけどなぁボク。音楽家だからイタリア語とかだったら多少たしなむんだけどなあ。アンダンティーノ、プレーゴ、ペルファボーレ、カンターレ、リモーネ、ボニッシモ!」

「そんなのは要らないの。イタリア語なんか俺の女房がイタリア人なんだぞ。ペルシア語だよペルシア語。思い出せよ、かりにも一度はペルシア人の魂が宿ったんだからお前には。」

「そんなこと言われたって憶えてないし。イラン行ってきたのは緒方さんの方じゃないか。」

「こうなったら仕方ねえ。」にこやかに茄子に近づき、「悪く思うな。」と言うが早いか、拳で茄子のみぞおちをドス!

「こうなったら仕方ねえ。」にこやかに茄子に近づき、「悪く思うな。」と言うが早いか、拳で茄子のみぞおちをドス!「あへ!」……奴は気絶した。みぞおちパンチは小学校の喧嘩の頃から得意なんだ俺。

続く(2015.10.11)

第三章

落ちた茄子を座敷に横たえ、お稲荷さんのお使いであるお紺が巫女に扮して祝詞を上げて、

「願わくはぁ〜ゾロッペエの

ファティマはきょとんとして女ずわりで坐っている。異国の地で突然、気を失った茄子ヅラの男が運び込まれてきて、小娘が狐の尻尾を振りながら意味不明の呪文を唱えていては混乱するに決まっている。そんなことを考えていたら外から、

「ごめんください。」

何なんだよもう、忙しいのに。表に出ると、昔懐かしい背負い屋さんだ。真っ黒に日焼けした初老の農婦であった。当然、小さかった頃の俺をかわいがってくれたおばさんではない。それにしても今どき珍しいな。まだこの商売やってる人いたんだな。

「何だい。花屋さんかい?花ならいらねえよ。今ちょっと取り込んでてね。」

「野菜はいらんかね?」

「婆さん、見て分からねえか。うちは八百屋だぞ!野菜なんか売るほどあるんだよ。こっちゃあ取り込み中なんだ、またにしてくれ。」

すると奥から、

「茄子に霊が降りたみたい!」

お紺の声だ。座敷にすっ飛んでいく。(10.11)

座布団を枕に仰向けに寝っ転がり白目をひん剥いた茄子が、恐らくペルシア語でファティマと話している。座敷に上がろうとしたら茄子の口から、

「そこのヒゲ。ファティマさんは荷物を駅のロッカーに預けてあるそうだ。取ってらっしゃい。」

「へ?」

ファティマが小さな鍵を俺に手渡した。ステーションはどっちかと聞いたら、飯田橋の方向を指さしたから、JR飯田橋駅に行った。施錠されたロッカーの鍵穴に片っ端から鍵を差し込み、10回目くらいで当たった。中には大きな真っ赤なスーツケースと機内持ち込み用の手提げ鞄が入っている。引っ張り出して帰路につく。重い鞄だなチクショウ。

で店に戻ると今度は、

「そこのヒゲ。ファティマさんはお腹が減っているそうだ。」

「ああ、いいよ。出前でも取るかい?」

「パンが良いと言っておられる。」

「パンだと!?ふざけたこと抜かすな。パンの出前がどこにあるんだ?」

「買ってくればよいではないか。」

「この辺にゃパン屋なんかないの!」

するとステファニーが「駅前にあるではござりませぬか。」

「じゃあお前が行けよ。」

雪女、すっと俺の傍らに寄り添い囁く。

雪女、すっと俺の傍らに寄り添い囁く。「ぞんざいに扱ってはなりませぬ。恩返しですよ、恩返ししてくれるのですから。」

「わ、わかった。」

俺は今来た道を引き返し飯田橋駅前へと走った。駅前のパン屋『刈部ベーカリー』で、腹空いてるんなら《おかずパン》だなと考え、ホットドッグとカツサンドを買って帰った。

「はい、おまたせ。パンだぞ。」

しかし、「イスラム教徒は豚肉はタブーであるぞよ。」

しまった!国際人の俺様としたことがうっかりしてた。慌ててパン屋に取って返す。だが照り焼きチキンサンドは売り切れていた。しょうがねえ、フランスパンと野菜サンドと…、おお!フィッシュフライがあるではないか、などといくつか見繕ったが、おっとラードで揚げてちゃいけねえんだと気づき、成分をよく読んで選び直して買い求め、帰路についた。

「ひいひい、ぜえぜえ…。ほれ食え、やれ食え。食いねえ食いねえパン食いねえ。」

「ご苦労。ところでファティマさんは、日本に滞在している友人と待ち合わせしておったのだが、落ち合うことができずこの界隈をさまよっていたのだ。その友達を捜してきなさい。」

「何を?!ちょっとわがまま言い過ぎなんじゃないの?」

「そう言うな。彼女は言葉が通じたから嬉しいのじゃ。」

「それにしても、もういい加減くたびれたぜ……」

俺は丸椅子にへたり込んだ。するとまた雪女が後ろから耳元に「恩返し。」

「わ、わかった。じゃあ、そいつの名前と風体と待ち合わせ場所を教えろ。」

江戸川区在住のハサン・アタミという親戚と成田エクスプレスの着く東京駅で待ち合わせ、皇居見物する予定だったのに、スカイライナーに乗ってしまい、間違いに気づいて急いで降りたら日暮里で、山手線外回りで行けば東京行けたのに内回りに乗ってしまい、ウロウロ乗り継いで飯田橋まで来てしまったらしい。携帯は持ってきていないとのことで連絡の取りようもないという。

「あれ?でもさファティマさん、普通に歩けんだろ?もう休んだし。俺、ついてくから一緒に行こうぜ。」

ということで、パンで腹ごしらえをしてから連れ立って店を出た。とそこへ、

「野菜はいらんかね?」

「婆ぁ、まだうろついてやがったか。俺んち八百屋なの、八・百・屋・さ・ん!わかる?」

「へえ」

「ささ、ファティマさん。こんな百姓ほっといて行こ、行こ。」

と先を急ごうとしたら、今度は水色のシャツを着た男が、

「島政さん、宅急便で〜す。」

「もう!こっちゃあ急いでんだ。おーいお紺!受けとっといてくれ!」

やれやれ。

* * * * * * * * * *

スーツケース引きずって二人で歩きながらふと思いついた。

「携帯なくても相手の電話番号は控えてきてんじゃないの?」

「???」

そうでした。言葉わからないんでした。茄子は失神してなきゃ話ができないので置いてきている。

「テレフォン、テレフォン!」

「アー!テレフォン!」

「でさ、こう、書き留めてないの?ナンバー」身振りでメモを取る真似をする。

「バレ、バレ」

おお、意味が通じたみたいだぞ。ファティマは鞄から紙切れを取り出した。

「これアタミ?」「バレ」

メモを受け取り、自分の携帯でかけてみた。

「もしもし」

「モシモシ」

外人訛りのもしもしが聞こえてきた。

「あ〜、アタミさんですか?今ファティマさんと一緒なんですが。何でもあなた親戚だそうで……」

と、ここまでしゃべってようやく気がついた。人間の親戚がいるってことは正真正銘の人類じゃないか!いくら黒装束だからってコウモリの化身でも何でもない。くそ〜、ステファニーの『恩返し説』をつい信じ込んでしまった。考えてみれば、スーツケース預けてあったり、ペルシア語しかわからなかったり、豚肉食わなかったりするのだって、この女がイラン人の人間であることを証拠立てている。しかし人間、一旦思い込んだら最後、それを反証する事実があっても容易にそっちを信じることはできないものだ。既に17世紀にフランシス・ベーコンも、『ノヴム・オルガヌム』の《種族のイドラ》に関してそう言ってるじゃないか。 賛成の反対なのだ。

続く(2015.10.12)

第四章

コウモリの恩返しを期待してファティマに親切にしていた欲深い己を反省し、真面目にアタミ探しすることを決意した俺は、彼の指定する上野へと向かった。アタミはアメ横のケバブ屋で働いているらしかった。

上野に来るのも久しぶりだなあ。広小路口を出てアメ横の入口で待つ。ほどなくして、のっぽで痩せた無精ヒゲの眼光鋭い男がやってきた。

「ファーティマ〜!サラーム!」

「ハサン!サラーム!ハーレトゥーン フーベ?」

ムスリムの男女なので欧米のようなハグはないが、感動の再会だな。

さて、久々の上野だし、ちょっくらぶらついてから帰るか。そうだ。通訳も現れたことだし、せっかくだからこの辺を案内してやろう。イラン旅行じゃみんなに歓迎してもらったから恩返しだ。

不忍池の畔をそぞろ歩き、弁天堂にお参りしてから清水観音堂の方に登って、途中の売店でアイスクリーム買ってやって、アイスなめなめ公園を散策する。あ、日本の動物園も面白がるかもなと思い、公園の西へ向かおうとした時、前方に見覚えのあるデブ。そう、鬼便である。

「おーい、鬼便!」と声をかけながら歩み寄った。

「おお、奇遇であるな。」相変わらず横柄だ。「美物館で京都の仏像展やってるから観に来たんだ。今帰るとこ。」

「へえそうかい。それよりこの人たち、イランの客人だぜ。」

俺は手短に(コウモリの件は省いて)経緯を述べ、鬼便もイランじゃ世話になったんだから俺と一緒に歓待しようと誘った。ところが、

「俺が世話になったのはこの人じゃない。」

「そんなこたぁ当たり前じゃねえか。国民としてってことだよ。」

「歓待するってどんな?」

「だから、観光とか食事とかさぁ。」

「誰が金出すのだ?」

「こっち持ちに決まってんじゃん。俺とあんたで半々が常識的じゃない?」

「でも俺たちはイランで金払って観光ガイド付けたんじゃないか。」

「(溜息…)もういいよ。バイバイ。」

まったくもって器の小せえ野郎だ。まあ前から分かってたことだけどな。同胞として情けない日本男児を尻目に動物園に向かう。すると後ろから、

「うわっ!!」と鬼便の声がした。「カラスの糞が!……」おでこから眉間にかけてべっとりとバリウムにも似た白い糞が垂れている。

「うわっ!!」と鬼便の声がした。「カラスの糞が!……」おでこから眉間にかけてべっとりとバリウムにも似た白い糞が垂れている。「ゲラゲラ!ざまあみろ、罰が当たったんだ!エンガチョだエンガチョ!やーいやーいエンガチョ!」

「なぜ仏像を拝観してきて敬虔な気持ちの俺に罰が当たるんだよ!」

「知るか。その先に不忍池があるから嵌らないようにせいぜい用心しな。あばよ。」

鬼便を見限った俺は、ファティマに動物園と科学博物館見せて、文化会館に入っている上野精養軒で飯食って、公園口で別れを告げた。後はアタミ君が《ホテレ・アルザーン》つまり安ホテルを探してくれるだろう。

* * * * * * * * * *

あ〜あ、楽しかった。ちいとばかし散財したが、ファティマも喜んでたし。人に親切にすると自分も気持ちいいもんだぜ。J.S.ミルも『功利主義論』で、そういう良心を満足させる快楽が最も質の高い快楽だって書いてるなあ。

と充実した気分で島政に戻った。頃は7時半過ぎ、店はもう妖怪従業員によって店仕舞いされていた。

「お疲れ様でございました。」と雪女がお茶を出してくれる。

「ありがとう。……あ!そうだ。おいステファニー、ファティマはコウモリの恩返しなんかじゃなかったぞ。」

「あらあら、さようにござりますか。てっきりコウモリに歓待されてご帰宅が遅くなられたものとばかり。」

「何が『あらあら』だ。俺ぁ欲かいてた自分に気づいて恥ずかしくてしょうがなかったんだから。」

「それは申し訳もなきことにて、お詫び申し上げまする。されど、私が鶴の恩返しの鶴の知り合いたりしことは決して偽りにはござりませぬ。えっと、つまり私がまだ駆け出しの雪女でありし頃…」

「へぇ〜。雪女に駆け出しとかベテランとかあるの?!」

「さよう。雪女の修行というものは、まずですな…」

ステファニーはいつの間にかなぜかちょっと得意気になっている。おっといけねえ、話が本筋を逸れちゃった。

「あっ、違う違う!だからさ、恩返しの鶴を知ってんのを嘘とは言わねえけどさ、そもそも鶴とコウモリとは別物だろ。鶴は自分の羽根抜いて

「それはあまりに酷すぎまする。コウモリにミシンで皮膜を縫い合わせて着物を拵えろと仰せなのですか?」

「お前は何を言ってんの?」

「若旦ちゃんこそ何をおっしゃりたいのですか?」

その時である。

「ごめんください。」

ん?あの声は確か最近聞いたような。

「野菜はいらんかね?」

「まーだいやがった、あの婆ぁ。しつこいんだよな、塩でもぶっかけてやるか。」

「ははあ、合点が行きにけり。もしやあの御方こそコウモリの恩返しでは?」

「えっ?!」

急いで半開きのシャッターの外に出る。やっぱり昼間の背負い屋さんだ。よくよく見るとこのみすぼらしさは死にかけていたコウモリのようにも見える。しかも鼻の穴が正面を向き、チリチリパーマの頭からにょっきり生えている耳は大きい。どんでん返しの恩返しはこっちだったか。

「あんた、もしかして俺に野菜くれるのか?」

「馬鹿こくでねえだ。くれちゃる訳にゃいがねぇ。」

「じゃあ売るのか?」

「へえ、安いですよ。オレから買あても、こん店で売れば儲けは出るだよ。まっこと高う売りよるねえ、東京の人はねえ。」

「どれ、見せてみ?」

「へえ」

背負い籠からぞくぞくと、大根、南瓜、胡瓜、人参、枝豆、隠元豆、牛蒡、長葱、白菜等々が取り出された。こいつぁ、どれもかなり良い出来具合だぞ。形は不揃いだが、野菜本来の姿と香りをしている。

「婆さん、これ幾らだい?」

値段を聞いてびっくり仰天、いずれも東京の市場の卸値よりも格段に安いじゃないか。

「よし!全部買った!昼間は邪険にして悪かったな、婆さん。」

「ありがとがんす。」

この農婦がコウモリの化身だったとはね。恐れ入りマメ、はじけマメってやつだね。恩返しを果たしたからには正体ばれてももう構わなかろうと思い、

「ところで婆さんってコウモリに親戚いる?」

「は?」

「あんた、コウモリなんだろ本当は。」

「何言うとるだ、こん人は。あんな気味悪りぃもんと一緒くたにして。いぐらオレが田舎もんだからって!野菜返ぇしてくんろ、おめえみてえな人にゃ売りたかねえだ。どごまで百姓を馬鹿にするか!」

「えーっ?!」ステファニーめ、またしても出任せを。「ごめんごめん、勘違いでした。最近、ぼーっとすることが多くてね。さっきも昼寝して夢見ちゃったからさ。勘違いなんだ、ホントすいませんでした。」

ウソの言い訳をして平謝りに謝って、代金を支払ってお帰りいただいた。もちろんお詫びのチップも上乗せしてあります。奥を振り返って、

「おいこら、ステファニー。てめえ一度ならず二度までもこの俺様を…」

「それよりさあ、さっきの宅配便なんだけど。」

お紺が菓子折くらいの大きさの箱を持ってきた。すっかり忘れてた。

「ああそうだった。何だ?誰から?」

「差出人がね、『古森小夜子』って書いてあって、住所は鬼子母神だって。」

「知らねえ名前だな。開けるのやめて突き返すか?ちょっと見せてみ。」

「うん」と答えた女狐だったが、お届け伝票に気を取られ、今しがた婆さんから買った人参に足を取られて前のめりに滑って転んで箱を放り出した。

土間に強く打ちつけられた箱は包み紙が破けて口が開き、中から無数の蛾や蚊や小蝿がわぁ〜〜んと舞い出てきた。昆虫テロか?一同パニックになったが、大騒ぎで家じゅうの窓や戸を全開放して虫を片づけて落ち着いてから箱の中を見たら、

「先日命を救っていただいたコウモリです。その節は誠にお世話になりました。お陰様で何とか一命を取り留めました。ほんの心ばかりの品をお送りします。息子たちが獲ってきたものです。お口に合えばよろしいのですが。」

という丁寧な手紙が入っていた。

コウモリからしてみれば精一杯の誠意であったろう。しかしいくら有り難くても俺には食えない。そもそも食い物じゃない。一説には、贈り物は自分の欲しいような物を贈れ、とも言われるが、あれは嘘だ。古代中国の『荘子』にも、人間から見たら絶世の美女でも小動物から見ればダッシュで逃げ出したくなる化け物だという話が載っている。「

人の価値判断とは相対的なのものなのであろう。

完(2015.10.12)

追記:早い話が、筆者は旅のお土産に自分の嗜好に合う煎餅、あられなどを選択するが、差し上げた皆様にはあまり好評ではない。笑顔で受け取ってはくれるものの、笑顔の隅にあまり興味ないんだよな〜という本音が見え隠れする。逆に、そういう者どもは甘い饅頭や最中を贈り合って喜んでいる。だが正直なところ、甘い物もらっても、生まれついての辛党の俺にとっては余分なカロリーになるだけで美味くもかゆくもないことが多いのである。申し訳ないが、そういうことだ。