第一章

「あ〜、もう11月か…」

秋も深まってきたある昼下がり、店に飾ったカレンダーを見ながら思った。

「11月になりゃすぐ九州場所だけど、高館山はどうなんだろう。最近、知らしてくんねえんだよな。」

実は、俺が仲人をした幕内・高館山は先場所の九日目の取組の際、肘を怪我して休場してしまったのだ。思ったより回復が遅れているとのことである。

「心配だなあ…」秋のメランコリックな気分が俺を包む。

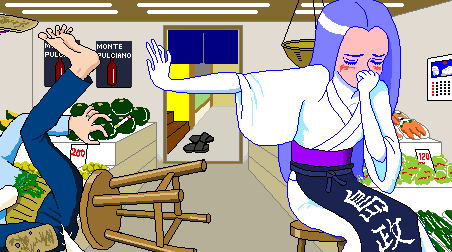

従業員の雪女が店先の丸椅子に通りを向いて物憂げに腰掛けている。八百屋の昼過ぎは暇だ。こいつもメランコリックなのか、それともやはり冬が恋しいのかな。

「ステファニー」と声をかけてみた。

「はい。」振り返る雪女。

「秋だね。」

「はい。」

俺は丸椅子をもう一つ持ってきて雪女の側に坐る。「やっぱ冬の方が好きなの?」

「え?…はあ、まあそうですね、自然体で居られますゆえ。されど、いかがなされました?若旦ちゃん。」

とごく普通に聞き返す。どうも向こうはメランコリックって感じじゃないらしい。

「別に何てこともないんだけどな。」

「さようですか。」と不思議そうに俺をじっと見つめる。

「暇だね。」

「はい。」

しばしの沈黙。腹巻きから煙草を出して一服つける。

「二人きりだね。」

「は…はい。」

また会話が途切れる。雀が道に降りてきてちょろちょろしている。

「あの、若旦ちゃん、今何を考えておいでなのですか?」

「へ?……お前と同じことよ。」

「……えっ!?やだ!エッチ!!不潔にござります!!」

と突然、身をよじらせながら俺の肩を突き飛ばした。不意を突かれた俺はバランスを崩して椅子ごと転げ、傍らの大根の山の中に倒れ込んだ。

と突然、身をよじらせながら俺の肩を突き飛ばした。不意を突かれた俺はバランスを崩して椅子ごと転げ、傍らの大根の山の中に倒れ込んだ。「ぶは!!何だよ!俺がどこがエッチかよ!!」

「うそ!だって今、私と同じ事を考えてたって…」

「俺はただ『秋って寂しいんだなあ』と思ってたんじゃねえか!」

「あ、そっちか…」

「え?お前は一体、今…」

恥ずかしさのあまり熱を発し、日向の雪だるまの如く見る見る小さく融けてゆく雪女。

その時、二階から家の親父が階段を降りてきた。

「おう、おめえ元の七五三、用意は出来てんのか?」と言いながら、サンダルを履く。

思わぬ闖入者に会話を聞かれたと思ったか、雪女は姿をくらました。大方、この場は水蒸気となって逃亡し、野菜の保冷庫で身体復元しようというのであろう。

「なんだよやぶからぼうに。あいつはまだ2歳と3ヶ月くらいだぞ。」と奥に向かい答える。

親父、店先まで出てきて、「数えでやるんだよ伝統行事ってもんは。あれ?ステファニーは?今日当番じゃなかったっけ?」

「そういや、どっか行くとか言ってたな。トイレじゃねえか?」

恥ずかしがる娘をさらに辱めるようなことはできないので誤魔化した。

「トイレつったって、雪女ってどんな小便すんだ?」

「うるせえんだよ!買い物だよ買い物!どっか行ったんだからとにかく!」(3.18)

親父に店番させて早速自宅に帰り、お昼寝している元の横でマリアと相談した。

「シリゴサンッテ何?」

「シリゴサンじゃないの、シチゴサン。」

「ダカラ、ソレ何?」

「子供が三歳と五歳と七歳になったらお祝いするんだ。日本のイニシエーションだよ。」

「ソシターラ、3歳デ大人ノナカマッテコト?」

「成人って事じゃないんだがお祝いなんだ。氏神様に行くんだよ。」

「オ祝イナノネ。デモマダ分カラナイ。ハジメハマダ3歳ナラナイ。オ祝イ早スギルノヨ。」

「《数え》でやるんだって。数えで数えると元は三歳なんだ。」

「???」首をかしげるマリア。

「えーとね、年配の人達に言わせると、オンギャーと生まれた瞬間にその子は一歳なんだってよ。だから次のお正月が来たら二歳になるんだってよ。」

「ソンナバカナ。1年経ッテ、アニバーサリーデ1歳決マテルデショ。」

俺も昔はそう言って反論したっけ。

「お前の疑問はよく分かるぜ。でもよ、この世に生まれてそこに存在していながら《0》歳なんてあり得ない、ってのが先方の言い分だ。生まれたら《1》で、次の年が明けたら《2》なんだよ。」

「ナンデソーナルノ?」

まだ納得できないようだ。どう説明したら分かるかな。こういう時おゆき婆さんがいてくれりゃうまく説明してくれるんだろうけど、先週から息子の孝一のいるマドリードに遊びに行ってるしなぁ。肝心な時に使えない婆ぁだぜ。

すると、「せっかく生まれたからその時点でボーナスポイントが1つ付くんじゃない?」

と、オガサワラオオコウモリに化けて天井からぶら下がっていた狐のお紺が口を挟んだ。

「そこにいたのか、ビックリするじゃねえかバカ野郎。」

「ソシタラ、オジャーマサントコノ双子チャンワ、ボーナス2倍DAYデ今デワ4歳?」

さらに困惑するマリア。

「話をややこしくさせるんじゃねえ!」

とオオコウモリに湯飲みのお茶をぶっかけると見事顔面に命中し、お紺はドッと畳の上に落下した。

「アチチチチ!熱っつい!熱いじゃないのさ!」

「やるかこのケダモノ。今度はこの萩焼の湯飲み茶碗本体を食らいてえか?」

続く(2015.3.19)

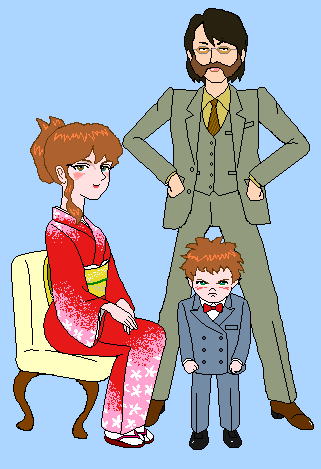

第二章

七五三となると晴れ着が必要だ。この『若旦ちゃん』の設定からすれば、昇り龍か何かの絵柄の金糸銀糸の派手な羽織袴を着させるとお思いかも知れないが、そこが素人の浅はかさ、そうではない。女の子の場合は振り袖が晴れがましく良いものだが、男の子の羽織袴は、成人式に白い羽織袴で酔っ払って参加するオツムの程度の低いチャラスケ的な趣味だと俺は考える。ここはビシッとスーツでキメるのが、文化人たる緒方家の伝統である。これもやはり八百屋風情が生意気な、とお思いかも知れないがそうではない。青果業界というのは、荒っぽい一方でダンディを価値観としておるのであり、この俺だって自分の七五三の時はスーツに蝶ネクタイという洒落た出で立ちで神社にお参りしたのだ。愁いをおびた表情で神社の石段に腰掛けて写っている数えで三歳の証拠写真があるんだから、見たい人は筆者にお声かけください。

てことで、服をデパートで買ってやった。次は床屋だ。俺もボサボサだから一緒に刈ってもらおう。近所の《孔雀理髪店》に行った。ここの亭主は小池といってお調子者で通っている軽薄な奴だが、客商売である以上愛想は必要だろうから日頃から許容している。腕は信用できるしな。

まず元からやってもらう。幼児用の上げ底椅子を取り付けた上に息子を坐らせ、

「七五三なんだから、ピッカピカにしてやってくれよ。」

「へいへいお任せください。きれいサッパリ、バリカン行っちゃいましょうか?」

「バリカンなんか駄目だよ。俺ん家はスーツだぞ、スポーツ刈りや角刈りでスーツが着れるかバカったれ。こちとら文化的なんだ。文化人てのは長髪と相場が決まってんだ。」

「こりゃ失礼しました。じゃあ如何ほど切りましょうか。」

「耳たぶが出るくらい。」「へいへい、かしこまりました。」

元は嫌がらず絵本を見ながらおとなしく散髪させている。

「坊や、お利口さんだね〜」

幼児に向かってお世辞を言っている。俺はその背後から、

「お世辞はいいからちゃんと手を動かせよ。あっ!そこちょっと切りすぎじゃねえか?あっ!襟に毛が入ったじゃねえか。元がかゆいじゃねえかこの野郎。」

亭主、手を止め、「気が散るから、側でつべこべ言うのやめてくださいませんか?」

「世間話も床屋の仕事のうちじゃねえのか?第一、あんたいつもはお喋りじゃねえかよ。」

「小さい子はよく動くから集中しなくちゃ難しいんですよ。それにご機嫌を取ってなきゃ、泣かれたら続けられませんからね。」

「そうだったのか、すいません。」と反省した俺はソファに引っ込んだ。

ほどなく元の散髪は終了した。子供の床屋は早いもんだ。髭も当たらないし洗髪もない。携帯でマリアを呼んで迎えに来させ、今度はゆっくり俺の番だ。

「今日は如何いたしましょう。」

「耳たぶが出るくらい。」「へいへい、かしこまりました。」

と言っても、元と同じではない。奴は半分コーカソイドだから茶髪の癖っ毛だ。俺は根っからのモンゴロイドで黒髪の直毛だ。同じ指示を出しても当然仕上がりには違いが出る。違いが分かる男のゴールドブレンドってやつだ。(※古いねえ、ダバダー♪)

「くれぐれも言っとくが切りすぎんなよ。文化人なんだからな。」

「そのことですけど、どうして文化人は長髪だってんですかね。」

「あのさ、例えば作家とか学者とかお医者さんとかイメージしてみ?襟足は長めでオールバックとかにしてるだろ。」

「へえ、でもウチに来る耳鼻科の秦野先生なんか長髪じゃないけどなあ。」

「秦野さんはつるっ禿げなんじゃねえか!そもそも何の用で床屋に来るんだ?あの先生。」

「後頭部の方に少し髪があるんですよ。けど、長髪ってだけで文化人なんですかねえ。」

「それは違うね。サッカー選手なんかは文化人には入らない。ハードロックは文化人だな。」

「何かすごい偏見ですねえ。」

「だってサッカーなら走り回ってむちゃくちゃ汗かくから髪短い方が絶対楽なはずなのにヘアバンドとかしてまで伸ばしてるってカッコつけてるだけじゃないの?」

「ハードロックもカッコづけじゃないですか。ステージだって汗かくし。」

「あれはああいうものなの!もしも禿げたってわざわざ植毛してロン毛にするんだぜ。」

「へ〜、そんなもんですかね。で、それが文化なんですか?」

「まあ美的かどうかか判断基準だろうね。だから俺の頭も美的に仕上げてくれたら有り難えな。そしたらあんたも文化人だ。」

などと他愛もない会話している間に調髪は終わって洗髪だ。俺は床屋で髪を洗ってもらうのが好きだ。ガンガン力を込めてこめかみ辺りの頭皮を揉んでくれるからマッサージ効果抜群で、哲学書を読み疲れた後などは頭の凝りがほぐれるのを実感できる。ただ、濯ぐ時に前屈みになって洗面台に頭を差し出す姿勢がちょっと嫌である。うっかりすると流れた水が口に入ってきたり、耳の前の方を濯ぎ落としたり、襟が濡れたりするからね。

「はい、お疲れ様でした。」

この声を合図に椅子に坐り直し、タオルで髪を拭いてもらう。

「整髪料は如何いたしますか?」「いつもの通り、要りません。」

「でもダンディ目指すっていうんならポマードでビタッとキメたらどうすか?」

「ポマードなんかつけてたまるか。俺は鼻が敏感だから、昔っからポマード臭の強いおっさんが大嫌いでね…。ああ、だけどお祖父ちゃんのポマードは良かったな。安ポマードだといけないんだなきっと。」

タオルドライが済むと背もたれが倒され、髭を当たってもらう。なぜ髭を「当たる」と言うのかというと、「する」とか「そる」を嫌う商家の言葉遣いから来ているらしい。

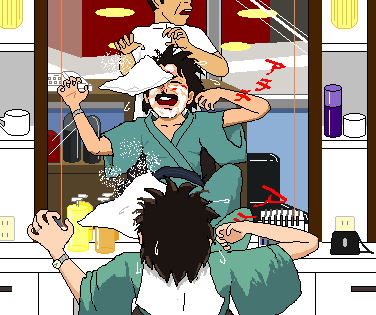

仰向けに寝て目をつむり、蒸しタオルが来るのを待つ。とその時、

仰向けに寝て目をつむり、蒸しタオルが来るのを待つ。とその時、「オトーシャン!!」といきなり元が飛び込んできた。それに驚いた小池は高温の蒸しタオルを俺の顔面に投げ出した。ボファ!

「アチェバガ!アッチチチチチッ!何しやがんでい!このスットコドッコイ!!」

続く(2015.4.12)

第三章

「すっすいません!びっくりしてつい…。」

身体を起こして元を見ると、自分の背丈ほどもある千歳飴の袋を嬉しそうに抱えている。

「ああ、千歳飴買ってもらったのか、良かったね〜。」

続いてマリアが入ってきた。

「七五三ノオ祝イノオ菓子ダッテ、スーパーデ売ッテタ。オ父サンニ見セルンダッテ。」

「もうすぐ済むから、お家帰って待ってな。」と言ってまた仰向けになり、小池に向かい、

「今度は剃刀当ててる時に驚くなよ。ドリフのコントじゃないんだから。」

「分かってますって。刃物扱う時は集中しますから。あたしゃプロですから。」

「プロがお客の顔を蒸し焼きにするか。集中してても、もしクシャミが出たらどうなる?心理的に脱構築しちゃったら?」

「何すか、それ?」

「デリダっていう人がね、西洋哲学に揺さぶりをかけて転倒させようってんだ。」

「はあ…、ダリデが転倒ねえ…、ふ〜ん」

「まあ名前はいい。つまりな、なんでも、哲学が真理と認めるのは、ソクラテスの頃からずっと自分の目の前に現れているってことなんだとよ。『現前の形而上学』ってんだ。現前してるってことは、その場にいる奴にしかわからないってことだろ。ってことは、その現前してるものを言葉で、声で言い当てこそ真理なんだってことだ。これを『ロゴス中心主義』ってんだ。ってことは、

「それがクシャミとどんな関係になるんで?」

「別に関係ないね。言ってみたかっただけ。」

「じゃあぼちぼち剃りますから口閉じてください。」

無教養の俗物め、と思いながら目をつむった。俺にしてもこの間やっと理解したばっかりだけどさ。

* * * * * * * * * *

いつしかウトウトしたらしい。夢を見た。床屋の椅子で目を覚まし鏡を見ると、月代を剃られ髷を結われ、俺は遊び人の金さんと化していた。怒りに震え、傍らにいる小池に、

「何てことしてくれたんだ!!ア〜ウ、てめえったっちゃこの桜吹雪が…(ガバッと片肌脱ぐ)目に入えらえねか!」といわゆる決め台詞をまくし立てたら目が覚めた。

「あっ!」小池が急に声を上げた。「お客さん急に動くから…」

鏡を見ると自慢の口髭が片方きれいに無くなっていた。

「あ〜あ、写真屋の予約明日なんだぞ。一日じゃ生えないじゃないかもう。」原因はこちらにあるようだからあまり強くは出れない。「髭生え薬ねえか?」

「いや毛生え薬は置いてますが髭はねえ、ちょっと。」

「じゃあ付け髭は?」「付け髭もちょっと…。」

どうしようもないので残る左の方も剃ってもらい、数年ぶりに髭無しの若旦ちゃんになってしまった。これが夢なら良かったのに…。

* * * * * * * * * *

その姿で家に帰ったら元に泣かれた。

「お父さんだよ、お父さんなんだよ。」

「いや〜だぁ〜っ!!うぇ〜ん!」怖がってマリアの後ろに隠れてしまった。

仕方なく付け髭を求め町へ出た。普通の店には売ってなかろう。だが《東急パンツ》だったらあるかも知れない。

行ってみると「付け髭コーナー」というカテゴリーは流石になかったが、パーティ用品売り場にいろいろあった。チョビ髭・ナマズ髭・総髭・カイゼル髭・関羽髭・鍾馗髭・鎌髭、中には何と呼ぶのか分からないがプロレスのハーリー=レイス風のもみ上げと頬髭〜口髭が一体化した立派なのもあった。面白いので3種類ほど購入した。

帰りがけに一品試してみたくなった。駅のトイレで鍾馗様の髭を付けて、市谷田町派出所勤務・ヨロシクのチャカ巡査の所に寄った。奴が何かノートを取っているところへ、

「よう、こんちは。」

「おやおじさん、何かお困りでありますか?あー分かった。お腹が空いているのでありますね。」

完全にホームレスと間違えている。散髪したばかりなのに失敬な。

「ちょ、ちょっと待て。俺だよ俺。」と言って付け髭を取った。そしたら、

「あれ?……思い出したぞ!その顔はスリで指名手配の通称《横町の高橋》!逮捕する!お前には黙秘権があるんでヨロシク。」と、腰の拳銃に手をかけた。

「違う違う!ほら!島政の!ほら!緒方だよ。」

慌てて俺は両手の人差し指で口元に八の字を作り、自己同一性を示した。

「あっ島政の若旦ちゃんじゃないですか。なんでスリの真似なんかしてるでありますか?」

「そうじゃない!あんたが勝手に思い込んだんだろ。銃口を俺に向けるのやめろバカ!」

チャカ、銃をホルスターに納めながら、

「そうでありました。もとい!なぜあなたはホームレスになっちゃったのでしょうか?」

付き合いきれないので家路を急ぐことにした。

続く(2015.4.19)

第四章

さて翌日、俺たち親子はおめかしして、神楽坂にある『フォトセンター函嶺堂』に来た。デジカメ全盛の今どきは現像やプリントでは食えない。記念写真のスタジオでかろうじて食いつないでいる老舗だ。

店に入ると昔懐かしい現像液の匂いがした。ちょっと前までは海外旅行の後は必ずここに現像頼んで、焼き増しして、茄子たちと写真交換会などをしたものである。

「すいませ〜ん、予約した緒方ですけど〜。」

店主が迎えた。「やあどうも島政さん、お久しぶりで。」

ここの主はウチの親父と同年代の爺さんだ。ぐるりと店内を見回し、

「すっかりご無沙汰しちまって。前はよく現像頼んだもんでしたがねえ。あ、でも大倉さんの奥さんはよく買い物に来てくれますよ。」

「今はデジカメばかしだし、カメラ売ろうったってビッチカメラとか量販店が全部お客もってっちまう。」

「ん〜、そうでしょうね。俺だって本当はフィルムが好きなんだけど、デジカメやっぱ便利だからね。けど記念写真の方はどうですかい?」

と尋ねながら、フィルムが空港のX線検査で感光するのを心配した往時が脳裏に浮かぶ。

「子供が減ってるから成人式も七五三もあんまり来ねえんだよね。結婚式は式場で撮っちゃうしさ。」

デジタル化ばかりか少子高齢化の波もがこの店の存続を危うくしているのだ、などと思いながらふと息子を見ると、マリアの陰に隠れて小さくなっている。

「おい元、何尻込みしてんだ?ここで写真撮ってもらうんだぞ。おじさんにコンニチハしなさい。」

マリアが自分の後ろ脇の子供の髪をさすりながら、「クサイカラ嫌ナンダッテ。」

大倉の爺さん「えっ?私?」いきなり焦っている。「加齢臭にゃ気をつけてんですけど…」

俺は元を抱き上げながら「いやいやそうじゃないんで。きっと現像液の匂いを嗅ぎ慣れてないからだよ。すみませんねえ。」

マリアも「ゴメナサイ。」と頭を下げる。

しかし、なんで謝ってるんだ?俺たち。だって爺さんが自意識過剰で加齢臭だと勝手に決めつけただけじゃないのか?

大倉さん、気を取り直し「さあこちらです、どうぞ。」とスタジオへと促す。そして俺が抱えている元に向かって「こんにちは坊ちゃん。」と微笑む。

ところが元はプイとそっぽを向いてしまう。どうしたんだろう、人見知りする奴じゃないんだがな。

「へへへ、照れてるんですかね、いっちょまえに。」と笑って誤魔化した。

撮影スタジオの隅にある姿見で服装を整える。小袖姿のマリアは元のネクタイを直している。俺は持参した袋からおもむろにハーリー=レイス風の付け髭を取り出し装着した。

親子揃ってスクリーンの前に立つ。マリアは椅子に腰掛け、その横に俺が、俺の前には元が立つ。

「はい、ではいいですかぁ〜。」三脚の向こうで大倉の爺さんが声をかける。「はい、坊ちゃん、もうちょっとニッコリして〜。」

元の顔を覗き込むと、上目遣いにカメラを睨みつけている。

「さっきからどうしたんだお前。いつも上機嫌で生きてるじゃねえかよ。なあマリア、こいつどうしちゃったんだ?」

「分カラナイノヨ私モ。気分ノスグレナイ時モアルト思ウノキット、小サイ子デモ。」

「元よ、これはお前の記念写真なんだぞ。楽しそうにできねえか?」

だが元は相変わらず踏ん張ったような顔でカメラを睨んでいる。

「しょうがねえなあ…。まあいいや、大倉さん、このまんまでいいから撮っちゃってください。これだって間違いなく今この瞬間のこいつの本当の姿だ。」

5回ほどシャッターを切った。フィルムカメラだから仕上がりは急いでも翌日だという。考えてみりゃ当然なのだが、昨今、写真の出来をその場ですぐ確認できるデジカメに馴染んでしまったせいか少々驚いた。

5回ほどシャッターを切った。フィルムカメラだから仕上がりは急いでも翌日だという。考えてみりゃ当然なのだが、昨今、写真の出来をその場ですぐ確認できるデジカメに馴染んでしまったせいか少々驚いた。店を出るとマリアが「チャント写ッテルカシラ。」

「大丈夫だよ。ここの大倉さんはプロだからな。むっつり顔でも綺麗に撮ってくれてるよ。あの爺さんの手にかかりゃ、どんなオカチメンコのお見合い写真だって美人になっちゃうんだから。」

「オカメチンコッテ何?」と新単語に反応するイタリア人妻。すると突然、元が、

「チンコだって〜!チンコチンコ!ケラケラ!おならプー!ケラケラケラ!」

と大笑いした。全くバカだねえ、男のガキってのは。おならだのおけつだのおちんちんだの大好きなんだから。俺も子供の頃は同じだったけど。

「お前なあ、撮影の時にそういう笑顔しなきゃダメだろ。」

後でよくよく聞いたら、元は古い写真館の雰囲気とか大倉の爺さんがちょっと恐かったらしい。確かにあの爺さん、年寄りの癖に紀野山貴信ばりのカーリーヘアのモジャモジャ頭だから、幼子には節分の鬼みたいに見えたのかも知れない。

続く(2015.4.29)

第五章

15日になり、お参り当日を迎えたところ、第一章で小さくなって消え入った雪女はすっかり復活しており、俺たちの出がけに、

「実は私、今年で雪女活動、五百年にござりまする!数えで五百年。カナディアンロッキーのご先祖様に確認いたせり、スマホにて。」

「へえ、そう。おめでとう。あれ?お前、何で振り袖なんか着てんの?」

「だから私も七五三いたしたいのです。」

「五百年ってさ、よく考えりゃ割り切れるから偶数じゃねえか。やっぱ端数が奇数じゃないとおめでたくないだろうよ。」

顔を曇らす雪女、「そうなのですか?」

「電子辞書の『広辞苑』だとな、『一、三、五、七、九の奇数をめでたいとして、その中の三つを取ったもの』っていう意味があるそうだ。」

俺はお祝いの前に七五三の由来を調べようと、事前に調べていたのだ。もちろん、電子辞書じゃなく紙の辞書でも同じはずである。

「えっ?そんな…。」と一瞬悲しそうな表情をしたが、さらに食い下がる。

「そしたら、《満》で四九九年。これなら奇数にござりまする。」

「でも七も五も三も入ってないじゃねえかよ。屁理屈言ってんじゃねえ。」

するとマリアがなぜか助太刀に出てきた。

「割リ切レルッテ《2》デ割レルッテコトデショ?」

俺「そうだっけ?」

「結婚式トカノお金ニ2万円トカ偶数入レルノ良クナイワ、《2》デ割レルカラ別レルカラ。ダカラ《5》トカデワ割ラナイ。」

「《2》で割れるじゃないか!250だろバカども。」

そこへお紺が突然、またもや天井から逆さまにぶら下がり、

「そんだったら、500÷2=250、250÷2=125、125÷2=62.5だから割り切れてないじゃんか。」

と、よく見ると今度は女郎蜘蛛のボディで、尻から糸を出して揺れている。

「何でいちいち気味悪いものに化けるんだ!このゲテモノめ!」

今回は湯飲みのような適当な投擲物がなかったので手許を探った。指先にティッシュの箱が触れたのでそれを掴もうとしたところ、それに先んじてお紺の発射した蜘蛛の巣がバサッと降ってきて、俺をがんじがらめにした。

「うわ!やめろ!放せ!これをほどけ!畜生め!」

暴れれば暴れるほど蜘蛛の巣はまとわりつく。

お紺はすーーーっと蜘蛛の糸を伸ばし、畳の上に降りてきて、

「ステファニーの純情を踏みにじった罰よ。」

「え?何?身に覚えないんだけど…。こないだの店先のこと?」

「今話してたお祝いのことにござる!このバカ!」

とその時、玄関から「おーい!行くぞー。」と親父の声がした。元の祖父母も一緒に神田明神にお参りに行く約束をしていたのである。

マリアが「ハーイ!」と答えて元やステファニー等とともに玄関に向かった。俺は口まで蜘蛛の糸だらけで声も出せなくなっていた。お袋が元に尋ねる声がした。

「元、お父さんはどうしたの?」

「オトーシャン、寝てゆ。」

親父の声「ったく、しょうがねえなあ。せっかくの七五三に二日酔いかよ、あのアル中野郎め。構うこたぁねえや、行こう行こう。」

違います!そうじゃないんです!何でこんなんなったんだか分からないんです。俺、別に悪いことしてないんです。と思ったが、言葉にはならない。

「ふご、ふほ、ふおおほほごふ、んごごごご。」(5.8)

一同の声が遠のいてゆく。行ってしまった。蜘蛛の糸で緊縛されて畳に仰向けに引っ繰り返った状態で、まるでモスラの幼虫にやられたキングギドラみたいだなぁ、こうなりゃふて寝だ、と開き直ったとき、

「こんにちは〜!ハローエベバディ!」茄子だ。「誰か居ませんか〜?」

俺は存在を知らせようと急いでのたうち回りながら襖の側に寄り、足で襖をバンバン蹴った。

「ふぁ〜、何か様子がおかしいぞ。ちょっと見てくる。」

誰か連れがいるらしい。女房の小春だろうか。

* * * * * * * * * *

俺は茄子夫婦に救出された。彼らは、元と同い年の息子・常春の七五三を俺たちと一緒に祝おうと訪れたのである。

「そりゃ緒方さんが冷たいんだよ。ステファニーもたまには晴れ着とか着たいんだよ。」

「そんなの正月に着りゃいいじゃねえか。だいたい七五三って子供の健やかな成長を祈るんだろ?あんな色気づいた雪女の出る幕じゃねえんだ。」

小春「でも若旦ちゃんだって背広で盛装してるじゃないの。」

「だって俺は親だろ。儀式のときはちゃんとしなくちゃダメじゃん。」

「だったらステファニーだって元ちゃんの付き添いでお参りしたって良かったんじゃないの。」

「そりゃそうだ。」

改心した俺は茄子たちとともに、家族を追いかけて神田明神へ向かった。行き違っちゃいけないのでタクシーつかまえて速攻で行った。

着いてみると、鳥居の手前で人だかりがしている。小春が常春の手を引きながら、

「何かしら?」

茄子「行き倒れかなぁ…」

俺「『粗忽長屋』じゃあるまいし、今どきそんなもんある訳ゃねえだろ。」

(※『粗忽長屋』とは、行き倒れの死体を生きている相棒だと思い込んだ主人公が引き起こす抱腹絶倒の古典落語の金字塔であります。)

と言いながら背伸びして覗き込んだ。すると中からうちの親父の怒鳴り声が聞こえた。

「何度言やぁ分かるんだこの野郎!」

てえへんだ!親父が事件に巻き込まれてるんだ。俺は群衆を掻き分けて中心部に飛び込んでいった。(5.10)

「おっとごめんよごめんよ!」

人の輪の真ん中では、屋台の前でテキ屋風のダボシャツのおっさんと親父が言い争っていた。瞬間的にマリアと元とお袋を捜したら、野次馬の間に混ざって二人のやり合いを見ていたので少し安心した。同行していたはずの狐と雪女の姿は見えない。おそらく群衆の前で思わず妖怪の力を出してしまうことを避けたと見られる。

「親父!どうしたんだ?喧嘩なんかして。」

鉄板類に用いるヘラを握ったテキ屋が俺を睨んで、「外野はすっ込んでろい!」

親父「おう!遅かったじゃねえか。このバカが訳分かんねえこと言いやがんだ。」

テキ屋「てめえ助っ人か?味方呼ぶなんて汚ねえ手使いやがって。」

親父「汚ねえだと?!もう一遍言ってみやがれ!どっちが汚ねえんだ、この農薬焼きそばめ!」

威嚇し合ってるが、状況から言って仲裁すべき立場である以上、俺は客観的に情勢を見極めなければならない。あきれて傍観しているお袋に近づいて、

「どうしたんだ一体?」

「それがねぇ、どうもこうもないのよ。私たちがね、お参りしようと歩ってたら元が屋台の焼きそば見つけてね、ほら、ここいら一杯店出てるじゃない。でね、食べたいって言うもんだからね、でも屋台のわりに高かったからさ。だってスーパーだってせいぜい…」

「えーーーい!面倒くせえ!どうしてお袋はいつもそうまどろっこしいんだよ!」

と文句を言ったら後ろから袖を引かれた。振り向くとステファニーだった。小声で、

「実はですね、大旦ちゃんが屋台の焼きそばのキャベツは洗ってないから買わなくていいって言ったのがテキ屋さんに聞こえて、それがこじれてかような仕儀に相成り候。」

「何でえ、そんなことかい。」

事情が飲み込めた俺は、おもむろに仲裁することにした。

「話は聞いたぜ。テキ屋さんも親父も喧嘩はやめなよ、往来でみっともねえから。」

テキ屋「みっともねえだと?ふざけんじゃねえぞ!大体てめえの親父が難癖つけてきたんだ!息子だったら謝れ!それに俺ぁテキ屋じゃねえ、人呼んで『青海苔の勝っちゃん』ってんだ。憶えとけ!」

親父「おうおう、難癖たあ何だ?!キャベツ洗わないで刻んでんだろ?農薬まみれじゃねえか!こちとら三代続く八百屋だい!目は利くんだこのサンピン!」

テキ屋「農薬がどうした?!汚ねえだとか危険だとか言うんなら危険性を証明しやがれ!」

これを聞いて俺は頭に来た。

「そりゃあ詭弁ってやつだ。そっちこそ安全だってんならそれを保証してもらおうじゃねえか!『のり塩ポテチ』め。」

テキ屋「『のり塩』じゃなくて『青海苔』だ!…いややや違った。安全だから売ってんだ!安全じゃなかったらお客さんが買ってくれるはずぁねえじゃねえかべらぼうめ。売れてるって事実が安全の証拠じゃねえか!」

この刹那、俺はこののり塩男が、屁理屈とはいえ多少理屈っぽいところをアイデンティティとしていることを看取した。これを逆手に取ってやろう。

「お?事実と来たね。あんた事実ってどういうことか知ってるかい?」

テキ屋「ん?……本当ってことだろ?」

「そうだ。そして『本当』の反対は、嘘とか偽物とかだろ。たとえば『本当の自分』って、偽りのない自分って意味だろ。」

すると親父が「じゃあ俺が嘘ついてるってのか?!」とおかしな勘違いをする。

「まあ聞きなって。で、本当のこと、つまり『真理』が嘘の反対だとすれば、嘘とか偽物の方は、真理のマネをしているってことになる。嘘ってものは、真理をマネしてるけど真理じゃないから嘘なんだ。」

「なるほど。」

「ってことは、その逆の真理は自分のマネをしていないことになるだろ?マネじゃないってことは自分そのままが現れているってことだ。そういう自己同一性が哲学の真理の基準って訳だ。二人とも自分そのままでいるんだから大丈夫だ。分かったら仲直りしな。はい、握手握手。」

「お、おう」

こうして江戸っ子の喧嘩を脱構築して(ちょろまかして)解決した俺は、晴れて家族揃って明神様にお参りするのだった。が、満足げに参道を歩む俺に茄子が、

「何を言ってるのかさっぱり分かんないよ。」

「俺もだよアハハハハ。」

完(2015.5.11)