第一章

権太は警備員。今日も市民プールの入り口で守衛をしている。突然、一団の男達が襲撃してきた。権太の先輩《デブの桶蔵》が受けて立つ。権太には肩関節脱臼マッサージという必殺技があるが、今はまだ出すときではない。

そのときプールの奥から、船頭のあやつる小舟で、あの《

「何だそれ?」

「わ!見ちゃダメ!」

お紺が珍しく机で鉛筆なめなめ書き物していたので、覗き込んで読んだ。声をかけると、お紺は机にガバッと上半身を伏せて原稿用紙を隠した。

「何だよ、その変な話。」

「放っといてよ。」赤くなっている。赤くなる資格があるのは実はこっちだ。申し遅れたが、俺は法事に呼ばれて帰ってきたところだ。夏の略礼服は暑くてかなわない。上着をハンガーに吊しネクタイを緩めると、頸動脈が解放されて気持ちが良い。

「照れることないだろ。もう見ちゃったんだし。で、権太ってのはごんぎつね?」

「違うよ。面白い夢を見たから、それを小説とかにできないかと思ってさ。」

「お前、字書けるんだな。大した狐だぜ。」 けだし、

お紺「人間に化けてる時は人間の能力が出せるのは当たり前。島政のお勘定の計算だって間違えたことないよ。」

「夢もそう?人間の夢?」

「いろいろだね。よく覚えてないけど。」

「その《樹音様》って誰だ?」

「わからない。謎の美女なのよ。」

「夢見た本人がわからないんじゃしょうがねえなあ。小説化は諦めるんだな。」

「でも《樹音様》は高貴なお方だってことはわかってんだけど。」

狐娘の夢見る高貴なんか知れたもんじゃねえが、(10.20)

「人間の時は字が書けるんならさ、絵描いてみ?《樹音様》の絵。」

「あたい絵は苦手なんだわ。」

「じゃあ絵描きに化けりゃいいじゃん。そしたら天才的な絵が描けるだろ?」

「えー?そうかなあ。」

「どうせだからレオナルド=ダ=ヴィンチになれよ。」

「顔知らないもん。」

人真似できる狐でも、人間様の文化は人並みには知らないようだな。皆さん知ってますよねぇ、ダ=ヴィンチの顔。

「白髪のロン毛で、髭もさもさの爺さん。それでガンモドキみたいな帽子かぶっててよ。間違えても『モナリザ』に化けるなよ。あれは絵だから身動きとれないから。」

「わかった。」ドロロン!

うーむ残念、『モナリザ』プリントのTシャツを着た、かびて腐った餅巾着みたいな怪物になってしまった。(10.26)

「待てよ…。じゃあいっそ作家に化ければすごい小説書けるんじゃないか?」

「えー?そうかなあ。ムォワヴアファ」お紺はまだ怪物のままだ。口から胞子を振り撒く。

「オエ!気味悪いからもとに戻れよ。」ドロロン!

「夏目漱石になれよ。」「ゴホゴホ、そんな人知らない。」

「前までの千円札の人だよ。」「あれ?どんなんだったっけ?」

「だから口髭生やしてて眼は正面見てなくて明治の人。」

「なんだ明治か。それなら、あたい十返舎一九知ってるよ。寛政だよね?」

「あ?申し訳ない。俺、顔知らない。そういやぁお前、俺より長く生きてるんだもんなあ。」

「私ども、いたずらに馬齢を重ねておりまする。」とステファニーが現れた。この雪女は500年位は存在しているらしいがまだ娘の姿で、若手だということだ。(10.25)

「良いところに来た。この部屋を冷却してくんない?クソ暑くてたまらねえよ。」

「如何ほどに?やはり近頃の適正な28℃?」

「電気食う訳じゃないから、バーンと25℃くらい。」「合点承知の助」

こういう時、雪女の同居人は大助かりだ。

ステファニーの和服を見て、お紺が「そうだ!《樹音様》は着物だったような気がする。」

「てことは、江戸時代の着物の女が小舟に乗って東海道中膝栗毛するのか?《樹音様》って弥治さん?船頭が喜多さん?焼津かどっかで五右衛門風呂で釜茹でになるんだろ?」

「それじゃあ十返舎一九のパクリじゃないよ。違うんだよ、もっと幻想的なの。こう、霞がかかったような感じの…」

「市民プールに霞がかかるのか」どうもイメージできない。「じゃあ《樹音様》の顔は?かすんでるのか?」

「う〜ん…どんな顔だったかなぁ、何となくは覚えてるんだけど。」腕組みする狐娘。

「夏目漱石ぐらい不鮮明か?」

雪女「若旦ちゃんが描いてあげれば?お紺ちゃんから聞きながら。警察みたいに。」

俺は高三まで美大を目指してたほど絵が好きなんだ。わずか三歳の頃すでに無心で絵を描いてれば一人でお留守番できたんだから。雪女はそれを知ってて提案したのだ。俺がそれに乗らない訳がない。

俺は高三まで美大を目指してたほど絵が好きなんだ。わずか三歳の頃すでに無心で絵を描いてれば一人でお留守番できたんだから。雪女はそれを知ってて提案したのだ。俺がそれに乗らない訳がない。「やろうやろう!やってみよう。」ってんで、お紺から聞き取りながら、原稿用紙の裏に似顔絵を描いてみた。

「できたぞ。」

お紺「何か違う。」

「言うとおりに描いたんだぞ、贅沢言うんじゃねえよ。」

「眼はもうちょっと切れ長で、このへんの輪郭はもっとシュッとしてて…」

「いちいちうるせえな…。こうか?」「そうそう、そんな感じ。」

雪女「これ、お紺ちゃんみたい。」

「ほんとだ。おい、自分の顔描かせてたのかよ、ナメやがって。」

お紺「え?あたいこんな顔してんの?」

「お前、鏡見たことないの?」「見るけど、狐の顔だもん。」

「人に化けてても?」「うん。」

「へ〜え、そうなのか。でも写真は人間の娘に写ってるじゃねえか。」

「あ〜、写真か。自分の写真見たことないから。」

俺は押入からポケットアルバムを出し、高館山とシモネッタの結婚披露宴(※第37話参照)で撮った写真を見せた。「ほら」

「あっ!この顔だ!《樹音様》の顔。」

続く(2013.10.26)

第二章

つまり《樹音様》は実在したのだ。お紺が本人モデルの別人の夢を見ていたのだ。

お紺、山吹色の瞳を輝かせて「じゃあ市民プールとか権太とかも実在するかも知れないね。」

「なに寝惚けてやがる。夢って、ときたま主体が行ったり来たりすることがあるだろ。それだよきっと。」(10.26)

「言われてみれば、夢の時、あたい権太の視線で情景を見ていたなぁ。権太本人じゃないけど本人みたいなの。」(10.27)

「わかるわかる。」

雪女が「私にはわかりかねまする。」

「ほお!雪女の睡眠についても調べる必要があるようだね。」

「ていうか、夢というもの自体がピンと来ないのです。」「眠ってて何か見たことない?」

「大層疲れて眠った時は、何と申しますか、水のような氷のようなみぞれのような……みぞれ女の瞬間を見られたくはありませぬ。」

「君はシャーベットですか?それよりお紺、夢の時の権太に化けてみたら?」

お紺「え?なに言ってんの?」

「だって、人間の自分に化けてもその顔だって分かってなかったんだったらさ、夢で本人だった権太も、自分じゃ分からなくでも化けてみなくちゃ分からねえんじゃねえ?」

「若旦ちゃんはややこしいんだよ。でも面白そうだからやりましょう、やりましょう♪これから鬼の征伐に〜、ついて〜行くならやりましょう♪」

「お前も古いねえ。けど残念ながら正しくは、あげましょう、あげましょう♪だと思うがね。」

「うるさいなぁもう。じゃあ行くよ。」ドロロン!

うわ!「俺じゃないか?!」「ほえ?」

雪女「若旦ちゃんそのものにござりまする。」

「マネするなよ、このマネっこ動物!」

お紺「マネなんかしてないよ!!!」(10.31)

「じゃあ俺に化けてみな。」ドロロン!「ほーら同じだ。今度は権太」ドロロン!「やっぱり俺じゃねえかよ。」

「ふう疲れた…。化けるのはエネルギー消耗するんだよ。もう面倒くさいから、権太は若旦ちゃんだったってことでいいや。」

ということは、権太も実在したということになる。こうなりゃ《デブの桶蔵》の正体も突き止めねばなるまい。デブの筆頭候補は言わずもがな。「桶蔵は鬼便か?」

「違ったなあ。襲撃者に立ち向かう後ろ姿を見ただけだったけど。」

「後頭部に脂肪が付いてた?」「確か付いてなかった。鬼便さんみたいにふやけてんじゃなくて、がっしりした肩をしてた。」がっしりか…となると猫背の熊五郎も排除される。

「そうだ!白髪っぽかった!」

「白髪のデブか…。そしたらバッハだ!」「誰それ?」

「よく音楽室にかかってるアレだよ、つっても学校行ってないから知らないよな。じゃあまた描いてやる。」俺は手早くバッハの肖像を描いた。

「ちりちりパーマのおばさんじゃない。」

「バッハはおばさん顔なの!あとこれはパーマじゃなくてカツラ。」

雪女「お紺ちゃんが見たのは後ろ姿だけ、それでは埒が明きませぬゆえ、先に市民プールの方の存在を確かめませう。」

「ここは23区だからな、区民プールだな。でもビルん中だから違うかもよ。」

お紺「えーとねぇ、屋内だったよ。」「屋内なのに霞がかかるのか?」「夢なんだからしょうがないじゃん。」

一同は早速、区営プールへと向かった。暑いからね、暑気払いも兼ねて。

続く(2013.11.4)

第三章

俺は泳ぐのも大好きだが、日本のプールは久々だ。自慢する訳じゃないが旅行に金かけてるから、海外のリゾートホテルのプールが多いね。海パンに着替えてプールへ出ると、塩素くさい室内に20人くらいの人間がばちゃばちゃうろうろしていた。夏の割に子供が少ない。ウォータースライダーや波のプールみたいなアトラクションのない単なる25mプールだからだろう。現代のガキは贅沢だ。ほどなくステファニーとお紺も水着姿で更衣室から出てきた。

雪女がお紺に尋ねる。「どう?夢のプールと同じ?」

お紺「そんなような気もするけど、はっきりしない。もっと違うプールあるの?」

俺「どこだって公営はこんなもんだろ?遊園地のプールじゃないからな。」

せっかく来たんだから泳ごう。コース台に立ち、いざ飛び込もうとしたら、

「あっすいません!飛び込みは禁止です。それと、キャップかぶってもらわないと困ります。」と水泳教室のコーチらしき男に呼び止められた。

「え?」俺、嫌いなんだよな水泳キャップ、格好悪いから。「持ってないんですよ。今日のところは勘弁して下さい。」頭は毎日洗ってるからきれいなんだぞ。

「規則ですから。」

「堅いこと言うなよ。君には美的センスないのかね。」

「規則ですから。受付で売ってますからご購入下さい。」

「財布ないんだよ。裸なんだから。それに、財布出すにはコインロッカー開けるだろ?そしたらまた仕舞う時に余計に金かかるじゃありませんか。」

「そんなことはこちらに関係ありません。」

「じゃあ聞くが、この競泳水着のまま受付行けってのか?そんなことマナー上許されるのか?あんたは規則規則って言うが、そもそも公衆道徳というものをわきまえておるのかね?」

「着替えて行けばいいでしょう。」

「なんで泳いでもねえのにまた着替え…もういいや!ちょっと待っとれ、この石頭。」

俺はお紺を呼んでトイレの入口に隠れた。「おい、キャップに化けてくれ。あのノータリンの目をごまかす間だけ。」「オッケー」ドロロン!

化かしの名人お紺でも尻尾だけは隠せないので、コサック帽みたいになってしまったが、かぶり物には変わりない。恥ずかしがることはない。男のところに戻り、

「これでどうだ。文句ねえだろ、ざまあみろい!」

「お連れの方もお願いします。」とステファニーを指す。

「いいえ、私は泳ぎませぬ。もし私が本気で泳いだらこのプールはたちまち北氷洋」

「は?…まあいいです、泳がないんだったらいいです。」首をかしげながら男は詰め所に戻っていった。施設を杓子定規に規則だらけにする役人はある意味クルクルパーだと思う。

さて、改めてコース台に立ち、「第1のコース、緒方クン。」と一人アナウンスして、ザンブと飛び込んだ。うひょ〜!気持ちいい!

すると「ガバ!水飲んだう゛っ!」とお紺が狐の姿のままで飛び出した。キャップしたまま飛び込んじゃったぜ。しかも俺は一般的な弧を描く飛び込みじゃなくて、直線的に水面に突っ込むスタイルだから、キャップのお紺にも衝撃は強かったんだとは思う。

「うわ!バカ!正体出すな!」俺は狐の頭を水の下に押し込んだ。「人間になってなきゃダメだ!」ガボゴボボコボコ……

「プハーーーッ!!」数秒後、お紺は水中で人間に化けて出てきた。ちゃっかり黄色いキャップもかぶっている。「いきなり頭押さえつけて、溺れたらどうすんのよ!」

「魚になってエラ呼吸すりゃいいじゃねえか。」「そこまでは無理。」

お紺は俺の前を泳ぎ出した。犬かきみたいな変な泳ぎ方だ。「何とかなんねえの?それ」

振り返って「だって見た目は人でも狐は狐なんだから…。そうだ、いいこと思いついた!」

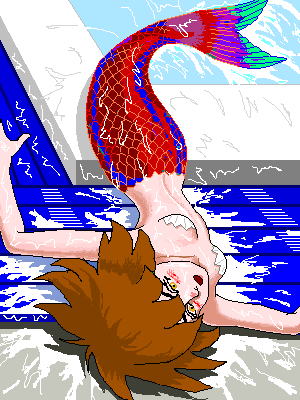

お紺は前を向き、突如猛スピードで泳ぎ始めた。潜って水中から見てみると下半身だけ魚になっている。人魚姫に化けたのだ。その桁外れのスピードに周囲の者の目は釘付けだ。飛び込みをした俺を咎めようとして見張り台から降りかけていた女監視員も競泳界の新星を目を丸くして見ている。注目を浴びていることに気づいたお紺は調子づいてさらに速度を上げた。あっ!勢い余ってターンし損ね、しぶきを上げながらプールサイドに飛び出してしまった。

釣り上げられたマグロのようにピチピチのたうち回る人魚姫。陸に上がった魚はどうにも不格好なものですなあ、などと呑気な感想を述べている場合じゃない!異様な光景を目の当たりにした客達が恐慌をきたした。ギャーーーー!!

釣り上げられたマグロのようにピチピチのたうち回る人魚姫。陸に上がった魚はどうにも不格好なものですなあ、などと呑気な感想を述べている場合じゃない!異様な光景を目の当たりにした客達が恐慌をきたした。ギャーーーー!!我先に出入り口に殺到する群衆。見張り台の監視員も慌てて飛び降り、人を押し退けて逃げて行く。大混乱の中、図々しそうな婆ぁに突き飛ばされてステファニーが水に落ちた。ドブン!びっくりしたステファニーが思わず冷気を身体から放出したからたまらない。プールは見る見る凍りついてしまった。俺は間一髪、水から上がった。これじゃあスケートリンクだ。騒ぎを聞きつけ詰め所から飛び出したさっきのコーチは氷に足を滑らせ転倒して頭を強く打ち気絶してしまった。

続く(2013.11.4)

第四章

この隙に俺たちは逃げた群衆に混じってずらかろうとしたが、受付の所でクールビズの職員に止められた。「あんた達だけ何でちゃんと着替えてるんですか。みんな青ざめて服抱えて水着のままで出てきたのに。」

「いや、それはですね…。急場ほど落ち着きが肝腎だと思ったもので。ああ、そうだ。室内プールの冷房イカレてますよ。寒すぎて水が凍っちゃったみたいです。」

「そうだったんですか。それで皆さん慌てて…。私が押し留めて理由を聞こうとしても、人魚だとか化け物だとか訳の分からんことを言ってましたが…。冷房ですか。」

「そうですよ。化け物なんている筈ないでしょ。」本当はここにいるんだんもんねアッカンベー。その化け物、つまりお紺が職員をじっと見ている。

「若旦ちゃん、この人、例の桶蔵に似てるかも。」

よく見ると、なるほど堅太りで白髪交じりの中年だ。逃げる客を止めることが、夢では襲撃者を迎え撃ったことに変形したのか?するとこのプールが実在の夢のプールだったのだろうか。桶蔵さん(仮称)が、冷房の故障を確認するから被害を受けた客として付いてきて状況を確認して欲しいと言うので、俺たちは仕方なくプールに戻った。

室内は雪女の作った氷から出る冷気と暖かな空気の温度差により、霧が発生していた。氷の上では気絶したコーチが仲間の手により担架に乗せられるところだった。お紺の見た夢に近いんじゃなかろうか。しかし、たとえ担架が小舟だとしても《樹音様》がいない。その顔の持ち主、お紺は俺の横にいる。

ステファニーの袂から着信音が鳴った。曲は『白い恋人達』。スマホを取り出す。

「ありゃステファニー、いつの間にスマホにしたんだ?」

「私、意外とこの手のアイテム好きなのでござりまする…。あっ!」

「どうした?誰からだ?」と言いかけたその時、ズズズ…ゴゴゴゴ、メリメリバキバキ!バシャーーッ!とプールの氷が割れ、そこから船頭を従え小舟に乗った樹音様が現れた。

お紺が「樹音様だ!わー、夢の通りだ!」と飛び跳ねて喜ぶ。ところがステファニーは「あら懐かしや、遠縁のご先祖様!」

覚えておられるだろうか。モンテローザの氷河、ハイジのことを。前々話に登場した、見る者の主観によって見え方が変わるというあの厄介な氷河の精である。そいつがこの区営プールに降臨したのだ。樹音様を期待していた俺とお紺には当然樹音様に見えたのだ。

小舟は音もなくスーッと近づき(近くで見ると、小舟と船頭は樹音様と一体化した張りぼてだった)、雪女とハイジは手を取り合った。

“まあまあステファニー、こんなに大きくおなりで。アラスカのティブッチョから聞いてはおりましたが。”

“はい、ハイジ伯母様。それにしても何故、ここへ?”

“大規模な氷がないと、大氷河の私はテレポーテーションできないのですよ。そしたらたまたまここにちょうど良い具合の氷が。”

“さういふ意味にはあらず。何故はるばる東京にいらっしゃったのかと。”

「警察の方ですか?良かった。誰かが通報してくれたんだな。」桶蔵さんの主観は勝手に警察が来てくれたものと思い込んでいる。(11.4)

ハイジ、それは無視して“なんか日本近くならないと電波が悪くて、連絡が遅れました。”

俺“どうしたんですか?氷河保全の金稼ぎで忙しかったんじゃないんで?”

“それ以前の根本問題に気づいたのですよ。” “何?現象学の根本問題?”

“私が山羊を連れて記念写真を売りに人里へ降りていたことはあなたもご存知の通り。ですが各人の主観によってそのたびに違って見えるのでは、お得意様も知り合いのコネもできないのでした。これでは商売上がったり。”

“なるほど。”そりゃそうだろう。このおばさんに関しちゃ前から思ってたんだよな。名前がついたからモノがあるなんて《言語論的転回》まがいのことじゃ済まねえんだね、人の同一性ってもんは。人間は「ある」ってことがわかってるから、「自分がある」ってわかるんだし、「ある」を分節する「言葉」を持ってるんだ。

とは思ったが今は関係ない。“商売ってなぁ信頼関係ですからね、お客さんとの。”

“それで、困っておりましたら、東洋帰りの偏西風に乗ってきた水蒸気のバークリ君から、日本に「則羅哲」というセレウコス朝生まれの中国経由の仙人が居られるという話を聞きまして。”

ステファニー“それは私のお師匠様にござりまする。そのお方の薫陶で私は常温での自己保存が可能になりましてござりまする。”(※第30話参照)

“それそれ!そうなのですよ!私も今こそ恒常的な見られ方(form)が必要だと思い、その方に御教示を賜ろうとはるばるこの地まで参りました。”

お紺「この人、なに言ってんの?」

俺「英語だよ。お前も外人に化けて英語しゃべれよ。」

ハイジ“ああ、この狐娘には悪いことをしました。Wi-Fiですっけ、電波がどうしても弱かったので、念力で何とかステファニーに渡航を知らせようとしたのですが、ステファニーはどうやら夢を見ないようで、近くにいる妖怪のこの娘の夢枕に現れたのです。”

そういうことだったのか。「そういうことだってよ、お紺。」「全然わかんない。」

“ですが、私の姿は相手の主観だのみ、私を知らないこの狐には自分自身をモデルにするしかなかったと思われます。”

雪女“委細承知致しました。さすれば早速、お師匠様のもとへご案内つかまつる。”

とはいえ、ここではまずい。とりあえず区営プールを去ることにしよう。問題の故障は、「冬場用のプール温水器が一時的に壊れたがもう異常なし、事件にする必要はなかろう」とハイジに言わせて、彼女を警察だと思い込んでいる仮称桶蔵さんに思い込ませて安心させて事なきを得た。事なきを得るのが小役人の至上命題なのだから。

続く(2013.11.5)

第五章

妖怪どもは、神楽坂のお稲荷さんからお紺のガイドで夏でも寒い御嶽山へと旅立った。俺は東京の蒸し暑い夜を、冷奴でビールなどをいただいてその勢いでぐっすり眠った。明日もきっと汗びっしょりで目覚め、今朝も酒の抜けが良いぜ、夏場は酒飲みの身体には最高だね、と寝床で天井見ながら考えるのだろうと予想しつつ床に入った。(11.8)

ところが予想に反し、翌朝は涼しかった。連日の猛暑で日本中ぐったりしてるから、たまにはこんな爽やかな朝があってほしい。俺は気分良く口笛吹いて島政に出勤した。ステファニーもお紺も不在なので店主が真面目に働くほかはない(当たり前だ)。俺が店に着くと、ちょうど大田市場の仲卸『筏屋』さんのトラックが到着し、注文した野菜を置いていった。運転手の雪女が留守で、俺は免許を持たないので、何日間か届けてくれるように頼んでおいたのだ。

翌日もその翌日も何事もなく過ぎた。しかし妖怪従業員が休んで三日目、

筏屋「いや〜、

《もがく》とは市場用語で値が高騰することを言う。筏屋さんは伝票を俺に示した。

「うわ、こりゃあんまりだ。高すぎるよ。売り渋りでもしてんじゃないの?」

「冗談じゃねえ、ウチはそんな真似しませんよ。産地でレンソウ(市場用語でほうれん草のこと)もレタスも霜でダメになっちゃってんですよ。」

東京はほっと一息つけたここ数日、山間部では冷害が起きていたのだ。実は、大物氷河の精が来日したせいで、沖縄を除く日本全土が寒冷化してしまったのである。御嶽山を含む北アルプスは本当のアルプスと化してしまった。外国の地名を真似る日本ってどこまでセンスというか誇りがないんだ(日本ラインとかもそうだ)と常々思っていた俺としてはざまあみろという側面もあったが、日本の農業が打撃を受けるのは一大事だ。島政だって、ご近所の主婦の皆さんが暴徒化し掠奪に遭うかも知れない。

朝の時点ではまだ原因がハイジの初来日だとは知らなかったのだが、昼過ぎにお紺が戻ってきて、真相が判明した。

「御嶽山はまるで北極だよ。あたい今、夏毛でしょ。だから寒くって寒くって氷河の修行には付き合いきれないから帰って来ちゃった。」

「そんななのか。」「東京はまだましみたいだけど、田舎の方は大雪になってるよ。」

八月に大雪?驚いてテレビをつけた。どこもアホくさいワイドショーやいんちきくさいテレビショッピングばかりだ。こんなもの喜んで視る奴等が相変わらずいるんだな。マスコミと資本に踊らされてるのに自分で考えてると思い込みやがって…いや、そんな話じゃない。データ放送の気象情報にしてみた。全国的に太平洋高気圧に覆われているが、飛騨山脈一帯から雪雲が発達してきており、雪を降らせているとのことだった。大雪注意報と霜注意報が関東甲信越と中部地方の山沿いに発令されていた。

夕方になりニュースが始まった。大雪のニュースがトップだった。世間は近年の異常気象の一環とみなして天災だから諦めるしかないと思っているようだが、真実を知る俺は何とかしなければならない。

「お紺、俺を則羅哲んとこに連れてってくれ。」

「そんなダボシャツと腹巻き一枚じゃ死んじゃうよ。」

「じゃあお前が防寒着に化けてくれよ。」「そしたらあたいが死んじゃうよ。」

マリアが睨む。「マタ遊ビ行クツモリ?オ客サンドシマスカ!」

そうでした。今は夕どきの書き入れ時でした。今は高値の言い訳をしながら、野菜を売るしかない。

夜になり店仕舞いして明日の仕入れの注文の電話をして家に帰った。その晩は東京でも異様に冷え込み、急遽物置から電気ストーブを出して暖房した。マリアとおゆきさんは冬用の羽毛布団を押入から引っ張り出した。お紺と善後策を相談したが、現地の山奥はスキーウエア程度では太刀打ちできない寒さのようだし、真夏は貼るカイロも売ってない。急な寒気に縮み上がった魂は燃え上がらず、ハイジの修行が早く終われば済むことだから、と消極的な結論になってしまった。あまりに寒いので風呂から出たら緒方一家は早々に布団に潜り込んで寝てしまった。

……夢を見た。俺は自分ん家で、「ギエ〜〜!」と金属光沢の歯を剥いて襲い来るエイリやんの群れと戦っている。「これでも喰らえ、こん畜生!」と叫びながらマシンガンをぶっ放しつつ、階段を後ずさりに二階へ逃れて行く。俺は女の子を連れている。その子が腕にしがみついてきた。知らない子だが夢の中では知り合いらしく無性に愛おしい気持ちになっていて「大丈夫か?」と聞いたらその顔が則羅哲になった。「何もたもたしてるアルカ!早く助けに来るヨロシ!」何のお告げだろうか。

続く(2013.11.10)

第六章

俺はその後もいろんな夢を見て、朝五時に目覚めた。いろいろ不条理にバラエティーに富んだ夢だったため、則羅哲のことは忘れていたが、飯食ってるときに黒電話が鳴りマリアが出ると、則羅哲からだった。それで夢のことを思い出した。電話を代わった。

「助けてくれアル!」「エイリやんに食われたか?それとも胃袋から小エイリやんでも出たか?」「何のことアルカ?胃袋からはゲップが出る決まてるアルヨ。」

「そうかな?他にも嘔吐とかさ、尾籠な話で恐縮だが。そうだ、昔《人間ポンプ》って芸人なんて金魚出したぜ。」

横で聞いてたマリア「ホントデスカ?!」

「いやそうなんだよ、俺が子供の頃にゃそんな大道芸人がテレビに出たりしててね…」

「ヘ〜」「何だか好きだったな。でも何で《ポンプ》って言うのか分からなかった。ただ飲み込んだモノをオエ〜と吐いてるだけなのにさ。」

「汚イノネ。」「あ、ごめん。オエ〜じゃなかった。苦しそうに金魚をピュルっとね。」

「全然《ポンプ》ジャナイネ。デモ『エイリやん』ノ監督ワ、ソレヲchestbusterノヒントニシタカモ知レナイ。」

「おーなるほど、これが夢のお告げの意味だったのか。一説には有明海のワラスボがモデルだ(※名著『へんないきもの』参照)とも言われていたけど、実は人間ポンプだったとは気づかなかった。アメリカ映画界の内幕が俺の手に…。」

電話口の則羅哲「ワシのことはどうなるアルカ!」(11.10)

「あーそうそう。どうしたんですか?」

「熱烈寒くてかなわぬヨ、あのハイジ。」「仙人だったら平気じゃないの?」

「ワシ、セレウコス朝生まれたヨ。服だって布を身体に巻き付けとるたけノコト。仙人といえと人間アルネ。神様なら温度関係ない知れないアルけどワシは神様とはちゃうアルのコト。」

「ハイジの修行は難航してるんで?」「本人は加油しとるけどなぜかどしても姿が一定せんのタヨ。若旦ちゃんも協力して欲しいノコト。」

「ステファニーに代わってくれないか。」

「雪女はハイジの修行に付き添て山の天辺まてジョギングツァイチェン。ワシは今、二人に見られないトコで電話しとるのヨ。」

「何だってこそこそ…」「弟子の前で弱音を吐いちゃ師匠としての

「見栄ばっか張りやがって、さもしい爺ぃだな。」

しかたがない。ハイジのため則羅哲のため、そして日本のためにもこの俺が立ち上がらなければならないようだな。俺とお紺は着られるだけの物を着込んで、異界ゲートである神楽坂のお稲荷さんへと向かった。外に出ると、この東京でも雪がちらつき始めていた。

* * * * * * * * * *

則羅哲の修行場にある石の祠に到着した。猛烈に吹雪いているが、森深くにあるため、風雪は幾分和らげられている。ステファニーと則羅哲が立っていた。

仙人が凍った鼻水を垂らしながら「おお若旦ちゃん!来てくれたアルか!熱烈歓迎!謝々、謝々!」

「お久しぶり則羅哲。早速だがハイジはどこ?」

ステファニーが「こちらです。」と祠の裏に案内する。坐禅を組むアニメのハイジの姿があった。俺の主観にはそう見えたのだ。何ならこれでもいいんじゃないかね。

「ハイジさん、お困りのようだね。これ見てみてくれ。」

俺は鞄から大封筒を取り出した。きっとハイジは参考にするものがないので自分の形を決められないんじゃないかと考え、家から沢山の写真を持ってきたんだ。大ベテランの年配だからおゆき婆さんや俺のお袋、マリアの母親カトリーナさん。でもやっぱり若々しい方が好みかも知れないので、マリアとかシモネッタとかも持ってきた。

“こん中から好きなの選んでそれに成り切るように頑張れば?ただしそっくりじゃダメだよ、自分なりにアレンジしてくれ。俺の身内ばっかだから見分けがつかなくなると困る。”

“わあ、ありがとー”とアニメのハイジは例の素っ頓狂な子供の声で答え、写真をめくった。

“う〜ん、どうもピタッと来るのがないなー。”

“シモネッタなんかどうだい?青い目で金髪だしスイスでとけ込めるんじゃないか?”

“ちょっと若すぎるわよねー。

その時封筒から原稿用紙がはらりと雪の地面に落ちた。

「あ、間違えてこないだの原稿用紙も持ってきちゃったか。」

紙は風に吹かれてお紺の脛に張り付き、お紺が取り上げた。「これ、若旦ちゃんの絵だよ。」

「どれどれ」と覗き込むと、俺が描いてみせたバッハの絵だった。それを見たハイジ、

“これだわ!これが私の求めていたイデアなのです!”

“でもこれ男ですぜ。” “かまいません。私はこれに決めました。”

まあ、よしとするか。J.S.バッハはおばさん顔だからな。

* * * * * * * * * *

その数日後、日本に暑さが戻ってきた。セミもみんみん鳴いている。氷河の修行が終わったのだろう。もしあなたがスイスに行って、バッハによく似たおばさんが山羊と一緒の記念写真を勧めてきたら、応じてやってください。氷河保全に一役買えますよ。

完(2013.11.14)