第一章

「山が!山が燃えているわ!!」

と叫んだアニメの『ハイジ』の実写版を想像していたが空振りだ。早起きして、マッターホルンの朝焼けが見えるという橋の上に来てみたのだが、上空は残念ながら分厚い雲に覆われていて、何も見えない。

俺は今、ツェルマットに来ている。前話の出来事の次の日、スイスの二人娘はアイガー登頂を成功させ、今は余勢を駆ってマッターホルンの頂を目指している。旅行日程をたっぷり取っている俺も、娘たちに付き添ってここへやってきた。とはいっても、やはり俺自身は登山する訳ではない。

アルプスの山々の中でも最後までクライマー達を拒み続けた難攻不落の独立峰、それがマッターホルンだ。至れり尽くせりほどに便利になった21世紀でも、地元のスイスっ娘ならまだしも、低地の江戸っ子のずぶの素人がおいそれと頂点を極めることはできない。だからここでもハイキング程度でお手軽に自然を愛でよう。あとは出荷量が少ないため殆ど輸出されていない希少なスイスワインを堪能すれば、もう言うことはない。ひとつだけ物足りないのは、俺の酒にとことん付き合う大酒飲みがいないことだ。アンナとヒルダはその気になればイケる口だが、登山に備えた体調管理のため無茶はしない。グリンデルワルトまで来てくれた農民の車治五郎は飲み仲間になれたが、家畜の世話のためにシルスマリーア南のフェックス谷に帰ってしまった。

曇り空の見物を終え、街のカフェで朝食を取った。その際俺は、冒頭のようなシーンが描かれた日本アニメ『ハイジ』の話をした。日本のハイジはこんな丸くて小さい饅頭みたいな子供だと、紙ナプキンに絵を描いて見せたら、アンナ達は、スイスのハイジはもっと野性的だと言って笑った。確かに野山を裸足で駆け巡るような子供は筋骨型と想定するのが自然かも知れない。本場だと思った。

それと、朝焼けの他には、ハイジが一面のお花畑に感動する場面もあったが、それはきっと現実には存在しないのだろう、だって高山植物の花は大抵1cmにも満たない微小なのが多いから、たとえ群生していてもドバッと派手には見えないはずだから、と話した。彼女たちは、そう言われちゃうとないような気もするけど、実はどこかにあるかも知れないと答えた。この辺りは本場というより乙女チックなのだった。

朝食後、俺はホテルへ、娘たちはユースホステルへと別れたが、少しして、アンナが俺の部屋にやって来た。食後のトイレを済ませた後だったので、よかったと思った。彼女は同宿していたフランス人学生から、マッターホルンへの途上に素晴らしいお花畑があるという情報を聞き込んで、取って返してきたのだ。

“へえフランス人からねぇ…。けどすごいよなぁ、独仏伊英4カ国語話せるなんて。”

“スイスは独仏伊のテレビ番組を放送してるから、みんな生まれてすぐから聞き馴染むのよ。だから、話し始めは遅いんだけど、最初から一ぺんに3カ国語を話せるようになっているの。そして学校入ると英語を教わるから。ヒルダなんかはロマンシュ語もよ。”

“俺なんか英語もドイツ語も中途半端だもんな…。今からでも頑張ろうかな。”

“それより、これからそのお花畑行きませんか?”

“そうだった!行こう行こう。”

ニーチェはイデア主義を批判して「真の世界は虚構で、仮象の世界は実在性がある」と言っているが、フィクションのアニメの世界が現実にあるってのはどういうことになるのだろうか。ともかく、気合いを入れて山登りしてみるか。

* * * * * * * * * *

くだんのお花畑はマッターホルンの森林限界付近にあるという。通常設定されているハイキングコースを外れたマル秘スポットらしい。ロープウエーでシュヴァルツゼーまで行き、そこから森の中の坂を上る。幸い朝方の雲は切れ、絶好のハイキング日和だ。二時間ほど歩くと徐々に木の本数が減り、見通しが良くなってきた。やがて森は途絶え、草原が広がる。この辺りからはだいたい水平に歩けたから楽になった。進む方向に崖が見える。この崖で行き止まりだ。

“これを登り切ったらお花畑よ。”ゲゲー!ロッククライミング聞いてませんけど。ロングリヴロックンロール!!

だがここまで来たら前進あるのみ、登ることにした。通常の登山ルートなら鎖かワイヤーがしつらえてあってしかるべきほどの急な斜度だ。高さにすると5〜6mだろうか。身体を三点支持(四肢のうち三本を常に接地する、岩場の昇り方)して慎重に登る。先を行く二人に倣い、同じ手がかりを掴み足がかりを踏みしめて進んだ。

俺は何を隠そう子供の頃、6階建てのアパートの屋上の手すりから腕だけでぶら下がったという蛮勇の持ち主だ。その頃は非常に痩せっぽっちで身が軽く、数秒なら自分の握力で耐えきれる自信もあったし、高いところは平気な質だ。だからそんな真似をして近所のガキどもから尊敬を集めていた訳だが、今思い返すと尻っぺたの辺りがゾクッとする。

そんなことを考えながら登っていると、崖の上に一番乗りしたヒルダの声がした。

“ワオ!何て美しいの!”続いてアンナも“こんなの見たことない!”

えーーーホントにホントに??俺は先を急いだ。

崖の頂上に手がかかった。二人が手を貸してくれた。よっこらしょっと崖の上に立つと、そこには一面に色とりどりの花が咲き乱れていた。

絵に描いたような、いやアニメ動画に描いたようなきれいな花園だった。しばらく三人で無心に見とれていた。

「さてと」俺は一服したくなり、リュックを降ろして花の間に腰を下ろした。坐ってみるとソフトな感触で気持ち良かったので、そのまま大の字に引っくり返ってみた。それを見た二人の娘もまねっこして寝っ転がった。視野の両脇は花また花、正面は真っ青に澄み渡った空。ぽっかり浮かんだ雲が流れて行くのが見える。気温は暑からず寒からず。心象風景かと見紛うような、何一つ欠陥のない完璧な情景だ。天国の存在は信じられないが、もしあるとしたらこんな世界なんじゃないかなどと夢想した。だとすると、花に囲まれて横たわる俺って棺桶の遺体?馬鹿なことが思い浮かんでしまった。いかんいかん、生命を楽しもう。

「さてと」俺は一服したくなり、リュックを降ろして花の間に腰を下ろした。坐ってみるとソフトな感触で気持ち良かったので、そのまま大の字に引っくり返ってみた。それを見た二人の娘もまねっこして寝っ転がった。視野の両脇は花また花、正面は真っ青に澄み渡った空。ぽっかり浮かんだ雲が流れて行くのが見える。気温は暑からず寒からず。心象風景かと見紛うような、何一つ欠陥のない完璧な情景だ。天国の存在は信じられないが、もしあるとしたらこんな世界なんじゃないかなどと夢想した。だとすると、花に囲まれて横たわる俺って棺桶の遺体?馬鹿なことが思い浮かんでしまった。いかんいかん、生命を楽しもう。「あ゛〜!気持ちいいなあ」忘我の境地が続いた。

続く(2013.9.10)

第二章

いつの間にかアンナとヒルダは眠ってしまった。無邪気なもんだ。俺はと言えば、いつでも寝つきが悪い。(※実は俺の酒好きは眠り薬の意味もあるのだ。)目はばっちり冴えていた。そもそも眠ろうとも思わなかった。貪欲に美しい景色を見続けていたかった。

花の間から突然ピョコッとマーモットが顔を出した。その瞬間、腹の減っている自覚が俺を襲った。《花より団子》ということで、俺は二人を起こし“ランチタイムにしよう”と声をかけた。

麓で買ってきたハムチーズバゲットでお昼にした。グーテンアペティート!白ワインのボトルをVICTORINOXのアーミーナイフで開け、回し飲み。

“こんな良いところになぜみんな来ないのかな。”

“あの崖と、奥の方は氷河で隔てられるから、アクセスが不便ってことじゃ?”

“知れ渡って踏み荒らされないようにしてるんじゃない?”

真相は不明だが、穴場に来ているという優越感を味わいながら、昼飯を平らげた。

その後は、娘たちは花輪や花飾りを作って戯れ、俺は氷河の方まで歩いてみたりして至福の時を過ごした。(9.10)

氷河を眺めていてひとつ気づいた。ここの氷河も後退している。近年、アルプスの氷河は、温暖化の影響で後退が著しい。ということは、お花畑は氷河後退によって剥き出しになった地表が花で満たされたのだ。新しいお花畑だとしたら人に知られていなくて当然かも知れない。個人的には人為による自然破壊には大反対だ。だが、その代わりにきれいな秘密の花園を自然はもたらしたという事実も考え合わせると、複雑な思いになった。

午後三時を過ぎた。ぼちぼち帰ろう。崖っ縁まで戻り、後ろ向きに降りようとしたが、猛烈な強風が崖の斜面をなめており、危なくて降りれたもんじゃなかった。

崖の下を覗き込みながら相談した。

“困ったな、Oh! ブレネリ!って感じだ。”

“何よそれ。それよりどうしよう。”

“崖さえ降りれれば風が強くても何とかなるのに…”

“飛び降りられないかしら。”

“この高さじゃただじゃ済まないぜ。”

“ザイルを持ってくれば良かったわ。”

軽い日帰りハイキングと想定していた俺たちは軽装備で来ていた。ウインドブレーカーは持参しているが、テントも寝袋もないので、風が止むまでキャンプして待つこともできない。アンナと二人で一つテントにお泊まりする不謹慎な空想が脳裏をよぎったりした。その辺はおくびにも出さず、

“そうだ!リュックをつなぎ合わせてロープ代わりにしよう。”

リュックの肩紐をほどき、三つのリュックを結び合わせると3m程度になった。これを伝って崖を降り、最後の2〜3m位はジャンプして着地する。人の身長を差し引けば、1mちょっとの高さだろう。

まず体格の大きいヒルダを降ろした。俺とアンナが上で支えた。次に小柄なアンナを降ろした。いくら小柄とはいえ、一人前の大人を一人で支えるのは、フィジカルなパワーのない若旦ちゃんとしては大変だった。でも人命がかかっているので全身全霊で頑張った。

二人は無事着地した。いよいよ俺の番だ。あれ?俺を誰が支えてくれるの。近くには、木の切り株だとか岩といった紐を結わえ付けるような突起物はない。しくじったぜ、俺一人野垂れ死にかよ。

下から二人が、“助けを呼んでくるわ。”

しかし一番近いロープウエイ駅との往復でも数時間かかるので夜中になってしまう。変わりやすい山の天気を考えると猶予はない。最悪の場合、風雨に体温を奪われてお陀仏なんてことだってあり得る。こんなことなら、東京で雪女に遠縁のモンテローザの氷河のハイジの連絡先を聞いておけば良かった。あ、携帯もないんだった…。

“ちょっと待っててくれ。今考えるから。”と答え、胡座をかいて腕組みして思案した。

そうだ!!またまたひらめいちゃった!ちょっとした一休さんだね、俺って。以前、茄子と鬼便と三人で山形の月山に登ったとき、やっぱり強風で、下から煽られて軽量の俺と茄子は吹き飛ばされそうになったことがあった。あれが大ヒントになった。

俺は三連リュックを引き上げ、中身を出した。タオルやウインドブレーカーを結びつけて、帆を作った。そうです。落下傘部隊です。大した空気抵抗は得られないに決まってるが、ちょうど強風だ。これを逆利用すれば、5〜6mの降下なら着地の衝撃を和らげるにゃ十分だろう。一休さんというよりレオナルド=ダ=ヴィンチかね。

足くらいは折るかも知れないが背に腹は替えられない。幼少期の蛮勇を復活させるべき時が来たのだ。やってやろうじゃないか。まずは三つのリュックを投げ落とし、助走の距離を取るため、数メートル後ずさりする。助走なしの場合、崖と身体の距離が近くなるから、風により崖に叩きつけられる恐れがある。

足くらいは折るかも知れないが背に腹は替えられない。幼少期の蛮勇を復活させるべき時が来たのだ。やってやろうじゃないか。まずは三つのリュックを投げ落とし、助走の距離を取るため、数メートル後ずさりする。助走なしの場合、崖と身体の距離が近くなるから、風により崖に叩きつけられる恐れがある。即席落下傘を両手に掲げタタタッと走って、京の五条の橋の上の牛若丸の如くヒラリと大ジャンプ!ウインドブレーカー達は一瞬風を孕んだ!よしいいぞ!と思ったのもつかの間、俺は地面に尻餅をついた。あっという間だった。痛いことは痛かったが、地面は草地で、少しは落下傘も役に立ったと見え、無傷で生還した。

俺たちはゲラゲラ笑って生存を寿いだ。ところが一難去ってまた一難。

続く(2013.9.12)

第三章

尾てい骨の骨折じゃね?と思った読者はハズレです。(※余談だが、小学生の時、茶の間で家族の前で逆立ちしてたらバランスを崩し、引っくり返って家具調テレビに尻を打ち、照れ隠しに「ビテイ!(=痛い)」と言ったのが、我が生涯初めての駄洒落であります。)

草原から森に入る頃、ガスって来た。しかも先述の通り通常のコースから外れた区域だったため道標も整っておらず、俺たちは道に迷ってしまったのだ。霧は濃くなる一方で、何時間か彷徨ったが無駄だった。もう日も暮れる。

とその時、ヒルダが森の木々の間にログハウスを見つけた。灯は点っていない。扉を開けてみると十畳ほどのがらんどうだった。アンナが“避難小屋だわ。”

助かった。これで夜露はしのげるな。ここで朝を待つことにした。ランタンが置かれていたのでライターで火をつけた。

夜も更けて肌寒くなってきた。食物を摂ればエネルギーになる。アンナがリュックのポケットから非常食のチョコを取り出して分けてくれた。ランタンを中心に、車座になって食べた。非常食でもスイスのチョコ、とっても上品な甘さで生き返ったような心持ちだ。普段は「男は煎餅とポテトチップだぜ」と言って甘い物なんか見下しているが、この時ばかりは有り難さが身にしみた。

お礼がないかと自分のリュックを探ったら、柿ピーの小袋が出てきた。アラスカ行った時の残りを入れといたんだった。ぎりぎり賞味期限を過ぎていたが食えないわけじゃない。娘たちにやったが、不慣れな味覚に微妙な顔をしてポリポリ食べていた。チョコはヒルダも持っていたが、翌朝パワーをつけるためにとっておくことにした。

万が一のため、眠らずに夜を明かすことに決めた。お互いの体温で保温するため、川の字になって身を横たえた。寝ないためにはおしゃべりが一番だ。今現在、皆の頭を占めているのは「不安」だが、そんな心境を語り合ってもしょうがない。陽気な話題がいいんだけど、何かないかな。

“そうそう。君たち、中国の月餅って知ってる?”

“知らない。”

畜生め、オーストラリアでバカ受けしたネタだったのに。門前払いか。

“ねえ、哲学のお話してよ。”

“ねえ、哲学のお話してよ。”仰向けに寝そべっていたアンナが首をこちらを向けてリクエストした。

“そんなんじゃ、かえって眠くならねえか?”

俺は肘で身を起こし、尋ねた。アンナと目が合った。茶色の瞳にランタンの灯が映えている。ドキッとしたが、アンナは人の気も知らず、

“真剣にものを考えたら脳が興奮して目が冴えるかも知れないじゃない。”

確かに、卒論を徹夜で書き上げた後は徹夜明けなのに全然眠れなかったっけなあ。

“そうかい?ほんじゃまイッパツかましてみますか。えーと、ワンスアポンアタイム(昔々あるところに)…”

“お伽話じゃなくて哲学!”

“だから古代ギリシアだよ。「あるところに、タレスという爺さんが居りました。」”

“そういうことか。それで?タレスが?”

“タレス爺さんはある日、川へ洗濯に行きました。その時思ったのです。「万物の始源は水だべ」と。家に帰ってそれを弟子のアナクシマンドロス爺さんに話すと、「いんやいんやお師匠さん、オラが思うに、世界の始まりつったら具体的に名指せるようなもんではながったはずだぁ。んだからオラは《無限定なもの》と言いてえですだ。」どちらが言い当ててるかを確かめるために、二人は明くる日また川へ行ってみました。けれどそこには先客がいました。ヘラクレイトスという爺さんが川の真ん中に立っていて「ワシが歩みを踏み入れたこの川は同じ川であるとともに同じではない」と叫んでいたのです。すると上流から大きな桃がドンブラコッコと流れてきて、すぐ後からパルメニデスという爺さんが、「その桃を取ってくれ〜」と訴えながら川沿いの道を走ってきました。みんなが桃を取ってあげると、パルメニデス爺さんは包丁を取り出し桃を割って、「世界はこのような充実体なのじゃ。有るものは有り、有らぬものは有らぬ。《ない》という状態はこの世にはないのじゃ」などと言うので…”

アンナ“あの、分かりやすくしてくれてるつもりなんでしょうけど、回りくどいし脚色しすぎ。”

ヒルダ“そうよ。第一どうしてお爺さんばっかりなの?”

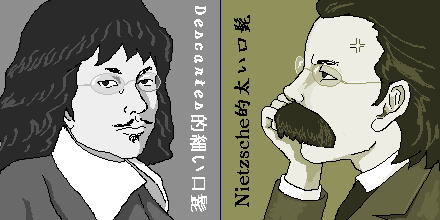

“思索を深めるには年季が要るから、年取っちゃうんだよ。じゃあ古代はやめよう。「あるところにデカルトという細い口髭のおっさんが居りました」”

アンナ“もういいです。”

ヒルダ“じゃあ、ニーチェの話はどう?”

“太い口髭のおっさんだね。こないだ、大体はユングフラウヨッホで話したじゃないか。けど、ひと言付け加えるとしたら、ホワイトヘッドが「プラトン以降の哲学は全てその註釈だ」みたいな事を言ってるが、俺ゃあ「現代哲学はみんなニーチェの註釈だ」って思うね。”

“ふーん…どうして?”

“だって、遺稿の断片読むと、いろいろビックリするようなこと書いてんだよ。”

“例えば?”

“う〜んと…。近代哲学のキーワードに「

“うん、それは知ってる。細い口髭のデカルト。”

“でも実は、「我」が「思う」んじゃなくて、「思う」が先でそこから「我」が作られたんじゃないかとかさ。しかも、「我」が「思う」と決めつけるのは印欧語の文法のせいだってんだ。主体の解体なんて20世紀後半に構造主義が鬼の首を取ったようにわめいたけどよ、ニーチェのパクりっぽくない?”

アンナ“いきなり本気で話されても…。あのね、生きる意味って何だと思う?”

“テーマ別で行こうってんだな。俺は常々言ってるんだが、生きる意味は生きることだ。アデレードのハーバートっていう友達も同意したぜ。”

“ハーバート?” “うん、ドイツ系のおっさん。” “またおっさんなのね。”

“それより俺の真意を汲み取ってくんねえか?”

“「生きる意味は生きること」でしょ。生きてるだけで良いってこと?”

“そうだろ?「死んで花実が咲くものか」って諺が日本にはあるんだぜ。学生時分、それを大手求人会社のバイトの採用試験で、「あなたの座右の銘は?」って問の答えに書いたら落とされたけどね。気取ってやがるんだよな、あの×××××はよ。”

“でも、それって誰でも思ってるんじゃないの?”

“そんなら「生きる意味は何?」なんてわざわざ聞かなくたっていいじゃねえか。”

“あれ?…でも、確かにそうだ。”

“まあ、だからさ、哲学ってのは、簡単なことが分からない奴が一生懸命に分かろうとする努力のことを言うのかも知れない。”

“あら?そんなことなの?”

“ごめん、口が滑った。違うんだ。そうじゃなくて、一般的な人が無自覚でいるところに気がついちゃう奴等がたまにいるんだよ。生きてるのは当たり前なことじゃなくて、そして「1」が「1」なのも当たり前というより…”

アンナの瞼がふさがり始めた。

“おい!しっかりしろ!眠っちゃダメだ!”

“もう限界…。もし寝ちゃったらキスで起こしてね。”

眠り姫かよ。見ればヒルダも眠っている。何でえ、どうせなら、もっと早く寝てくれればアンナとは別件の親密な話ができたのに。

まあいいや、無意識の娘にキスするなんて昏睡強盗みたいな真似はできねえが、もしグンと冷え込んだらその時に叩き起こしてやろう。だから俺は絶対眠らないぞ。

だが、睡魔と戦うのは非常に困難だった。寝つきが悪いとはいっても不眠症ではないので、俺だって疲れて眠るべき時には眠る。指で両目を必死で開いていたが瞼は閉じる。難しいことを考えてみよう。えーとえーと、ドイツ語接続法第二式の…、限量論理学の…、シュレーディンガーの猫の波動方程式の…、リーマン予想の……。余計眠いじゃないかバカ!もう面倒くせえから寝ちまおうか。

続く(2013.9.12)

第四章

丸太の壁の隙間から薄日が差し込んでいる。結局自分も寝てしまったが、娘たちより早く起きた。幸い、そう冷え込むこともなく元気に目覚めた。

腕時計を見ると五時半だ。これから待ちかまえる迷路の森からの脱出行のことを考え合わせると、もう起こしても構わないだろう。アンナの顔を覗き込んで、声をかけようとしたら不意にクシャミが「へっぐしょい!」

身体をビクッとさせてアンナが飛び起きた。

“何?!何?!”

こんなことならキスで起こしてあげれば良かった。(9.12)

“グーテンモルゲン、アンナ。新しい朝が来た、希望の朝が♪”

“それは詩ですか?”

“いや、夏だからつい…。それより、外に出てみないか。”

ギ、ギギー…と軋む扉を開けると、早朝の爽やかな空気が部屋に流れ込んできた。おお、これはもうラジオ体操をしないではいられない。昨夜がアルコール抜きだったこともあり、全身きわめて健康!元気モリモリだ!外に飛び出し、俺は小声でピアノを口ずさみながら《エアー》ラジオ体操を始めた。

『ラジオ体操第一』の終盤、上半身をジャイアントスイングする運動に差し掛かった頃、「カラコロチンコロ」と首の小振りのベルを鳴らしながら、十数頭の山羊の群れがこちらへ昇って来た。どうみても畜群だ。しかしいくら穴場区域だからって、今どき貧しい山羊飼いのペーターみたいな職業があるのだろうか。(9.13)

畜群の最後列に人影を認めた。起き出していた娘たちは、日本のラジオ体操なんか知らないので、思い思いにストレッチかなんかやっていたが、その人影はきっと地元民だと踏んで、声をかけに行った。俺はその姿を横目で追いながらも、『第一』全曲を完遂しなければならない。

最後の深呼吸をして両腕を腋に揃えたフィニッシュの瞬間だった。「キャアアアァ!!」というアンナとヒルダの悲鳴。速攻で飛んでった。山羊飼いのペーターが露出狂だったとか?もしや、いきなりレインコートの前をペロッとまくり…。許さんぞ!

逃げてくる二人と出会った。“どうしたどうした?!ペーターがいけないモン見せたか?”

アンナが怯えきった表情で、“こ、氷の魔女が…”何っ?魔女?恐いじゃねえか。(9.15)

坂を上る山羊どもとすれ違いつつ、恐る恐る人影に近づいていく。目を凝らす……。

あれ?あいつは車治五郎じゃないか?後ろをついてくるアンナに向かい、

“魔女なんかじゃないじゃん。奴は治五郎じゃねえかよ。あの野郎、ジゴロじゃなくて変態だったか。”

“魔女よ。ちゃんと見てよ。ほら、白いドレスを棚引かせて…”

“何言ってんだ。あの腹の出具合といい無精髭といい、どっからどう見たって…”

人影が口を開いた。“私はモンテローザの氷河ハイジ。あなたにはお友達に見え、彼女らには魔女に見えているのです。”

“そんなバカな…”

“遠縁の東京のステファニーから連絡を受け、お待ちしておりました。”

“え?そうなの?それなら安心だ。でもあんたの姿は紛れもなく治五郎。”

“私は人によって見え方が変わるのです。ものの見え方は主観的だということを体現する存在なのですよ。”

小さい頃、便所の中でそんなことがふと思い浮かんだことがあった。俺が見ているこの白い便器は他の人には別の形や色に見えているかも知れない。でもお互いの心の中なんか絶対見えないから、実際には違う物を見てるのに「白い便器」という言葉で共通理解してるだけなのかも知れない、なんて。だが、大きくなるにつれ、そんな考えも忘れてしまっていた。

“不安を感じながら森の中で見知らぬ人物を見たとき、スイス人のその娘たちには氷の魔女に見えているのです。”

“じゃあ俺は?”

“あなたは単純だから、さっき頭に浮かんだ人物が投影されているのです。”

確かに、《エアー》ラジオ体操しながら、日本人がいれば思い出しにくいメロディも助け合えるのになあ…と、治五郎を思い浮かべていた。(※そして単純だと言われてみると思い当たる節はある。恥ずかしながら、夢もストレートに見ちゃう体質だ。イタしたい時はイタす夢。フロイトの夢判断などご無用なのだ。)

ヒルダが“じゃああなたの本当の姿はどうなってるの?”

“私の実体は氷河です。だからどちらかといえば氷の魔女の方が近いかも知れません。”

“そしたら俺の網膜にはデタラメが映し出されているのですか?”

“デタラメではなく主観的なだけ。”

しかし、同一性がなければややこしくて困る。美人か不細工かの評価は人によって異なる、といったレベルなら「人間が万物の尺度である」で構わないけど、別人に見えてるんじゃ、後で人相風体を聞かれた場合、証言が食い違うことになる。同一性の哲学は脱構築した方が良いが、生活に支障をきたすのは如何なものだろうか。

こんがらがったので、話題を変えた。

“ところで、なぜ氷河が山羊飼いしてるんだい?”

“よくお聞きくだされた。実はかくかくしかじかというワケ。”

《かくかくしかじかというワケ》を解説する。先述の通り、アルプスの氷河は近年急速に後退を続けている。かつては泰然として山脈に寝そべりうだうだしてれば事足りたが、このまま手を拱いていては存亡の危機。人の姿となりアルバイトして、氷河保全のキャンペーンの資金を積み立てているとのことだ。山羊を飼い、何日かに一度人里に下りては観光客相手に山羊との記念写真を勧める、そんな生活を始めたのだ、というワケ。

“で、緒方さん、あなたがこちらに来るとステファニーから聞いたので、グリンデルワルトの時点より他の氷河の皆さんから情報収集して、居場所はつかんでおりました。スイスの思い出に、山羊さんと一緒に記念写真はいかがですか?”

“物価が高いスイスだって写真くらい買うけどさ、俺たち道に迷ってんだよ。無事に帰れなきゃ山羊さんの記念もハチさんのキンタ○もあったもんじゃねえ。”

“そうだったのですか。ではついてらっしゃい。”

様子からして、真面目な氷河のようで裏はなさそうだ。「腹に一物、手に荷物」ってね。素直に三人でついていく。下るのだろうとの予想に反して坂を上った。ほどなくして森が切れ視界が開けた。目の前には、昨日見損ねた朝焼けのマッターホルンが聳えていた。

「山が!山が燃えているわ!!」目が釘付けになった。

時刻は7:20。鋭角の山頂にピンクの光が差し、時間とともに光の面はピンクからオレンジへと変わりつつ裾野へと広がっていく。感動した俺は氷河のハイジに礼を言いたくなった。

“いやー見事だ。ありがとう!昨日拝めなかったんだよこれ。”と振り返ると、氷河は雪女のステファニーの姿になっていた。さっき話題に出たからだ。ホント単純なんだな俺って。

雪女の氷河を見てたら里心がついちまった。ぼちぼち日本に帰るとするか。

完(2013.9.16)

追伸 じゃなかった、おまけ

チューリヒ空港。アンナが見送りに来てくれた。

“世話になったね。アンナのことは決して忘れないよ。”

“お元気でワカダンチャン。私、いつか会いに行くわ、きっと。”

見つめ合う二人。ハグしようとしたらチェックインの順番が来た。スーツケースを引きずりながら、

“ちょっと待っててくれ。今チェックイン済ませちゃうから。”

手続きをしながら、ふと腕時計のカレンダーを見た。そうか、もうすぐ元の誕生日なんだなぁ、マリアが誕生日ケーキ作るのかなぁ。するとカウンターの女が、

“出発ゲートはまだ決まってませんから、掲示に注意して下さい。”

“分かった。サンキュー”

パスポートと搭乗券を握り、アンナのいる所に戻ったら、氷河のハイジも見送りに来てくれていた。と、まとめてしまうと簡単なのだが、本人だと判明するには一苦労だった。望郷の念を膨らませていた単純な俺にはマリアが見えたのだ。

「お、おいマリアじゃないか!お前どうしたんだ、迎えに来たのかよ。」思わず駆け寄り、肩を掴んだ。「何でわざわざ…あっそうか。許してくれ。確かに俺はアンナに惚れてた。お見通しだったんだな。申し訳ない、もうしません、このとおり。」

土下座の態勢に入るが、マリアは微笑み、“日本語はわかりません。私ですよ、ハイジ。”

“な〜んだ。氷河のハイジか。驚かすんじゃねえよバカ野郎!”

うっかり懺悔した俺は自分が恥ずかしく情けなくて、何千年も年上の氷河についタメ口を叩いてしまったが、お見送りは光栄なことだ。

“すみませんねえ。命を助けてもらった上に見送りなんて。”

“ステファニーによろしく伝えてください。”

隣でアンナはニコニコしている。俺は彼女の主観がどう見えているかが気になった。

“アンナは最初から氷河のハイジだって判った?”

“ううん、私にはジャックが見えてるの。”

ジャックとは、アンナに例のお花畑を教えたくれたフランスの学生の名前だ。

“けれど、話したらハイジだって言うから…。”

“そうかい。”

やっぱりな。胸中はジャックで一杯か、そりゃあ俺なんかより若い学生の方が好きだよな、と俺は仮想マリアにたった今懺悔したことも忘れ、やきもちを焼いた。

“一昨日からメールがしつこくて困ってるのよ。だから何だか引っ掛かっちゃってて、ハイジがジャックにしか見えないの。”

マリアのハイジがアンナの肩を叩く。

“小さな事にはこだわらないことです。私は祖国の氷河を守るため外国へは行けませんが、アンナは自由な人間です。日本でもどこでも、自分の思いどおりに生きるがよろしい。”

“はい、お父様。”現時点ではアンナの目には頼もしい父親のヨーゼフさんに見えているようだ。意外とアンナも単純だね。

おしゃまんべ(2013.9.16)