第一章

俺たちは南海の孤島から無事生還した。久しぶりの故郷だ。

成田で家族と涙の再会を果たし、市ヶ谷の自宅に帰ってまずひとっ風呂、長旅の疲れを癒した。ふ〜〜う、良いコンコロモチだね〜。こういう時、俺の親父だったら♪幼なじみぃの観音様にゃ〜♪と『唐獅子牡丹』を唸るところだが、俺は洋楽で育っているからそんな真似はしない。でも頭に手拭い乗せて♪Turn off your mind,relax and float down-stream♪と『Tomorrow Never Knows』唸って入浴というのも気が引ける。唱うかどうか迷ってるうちに身体は温まったので、湯船を出た。

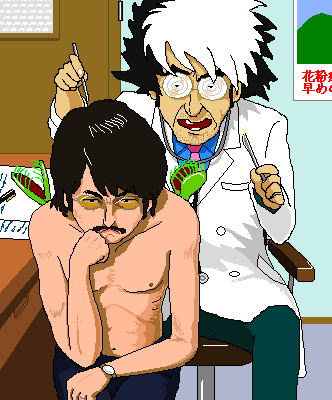

出る時ふと横の鏡を見てびっくり仰天。背中からハエトリソウの団扇状の葉身が天使の羽のように伸びてヒラヒラしているではないか!そういえば、オブリガ島の巨大植物から鬼便を救出する際(※前話挿絵を参照のこと)、葉の突起で指を怪我した。そこからウイルスが侵入したに違いない。唐獅子牡丹の入れ墨ならぬ生きた食虫植物が

恐怖の伝染病!だったら大変なのですぐ番町総合病院に急行した。ここの青山勘解由先生は、かつて茄子兵衛の植物との近縁関係を解明した天才医師である(※第12話参照)。直ちに血液検査を受けたが、幸い菌とかウイルスとかはなく、感染症ではないようだった。

「先生、こんな物、ひと思いに引っこ抜いちゃって下さい。」

「切除は簡単だがね。ただ、わずかだが確実にハエトリソウの胚が血中から検出されとる。背中のを切ったところで思わぬ部分から発芽するかも知れんぞ。」

顔や大事な所とかから大口開けた葉っぱに生えてこられちゃたまったもんじゃない。俺は焦った。

「何とかして下さいよ先生!解毒剤を早く!」

「だけど除草剤を注射する訳にもいかんよキミ。とにかく初めての症例だからね。治療法はこれから見つけないと。」

「治らないんですか?」

「多分、体内の胚が全部発芽すればそれで終わりになると思うけど。」

「そんなまどろっこしいことやってられませんよ。」

「一応、成分輸血の要領で機械で血の中から胚を取り除いてみようか。」

治りたいのは山々だが、それは断じてNOだ。

「それは困ります。俺、注射針は大っ嫌いなんです。あと、学生時代に成分輸血に協力して熱出したことがあるんで、体質的に合わないと思うんです。」

「じゃあとりあえず背中のは切っといて、あとは異物を排除する生命体の機能に期待してみるか。」

「はあ。よろしくお願いします。」

すると青山先生は急に悪戯っぽい目になり、

「それより、その葉だがね。あんたの意志で動いたりする?」

「さあ。やったことありませんから。でも俺、耳を動かせるんですよ。試しにパクパクさせてみますか?」

俺は大脳皮質から《パクパク》という指令を肩胛骨の辺りに出した。がピクリとも動かなかった。「駄目みたいだ。」

「じゃあ蝿とか青虫とか食べさせてみていいかい?」

一瞬面白そうだとは思ったが、よく考えると気持ち悪い。

「やめて下さいよ。それって吸収されるんでしょ。そしたら俺の栄養になるんじゃないんですか。アボリジニじゃあるまいし、日本人にゃイナゴの佃煮以外の虫は食えませんぜ。」

「いやあんたが虫を食う訳じゃない。食う主体は葉っぱでしょう。それに虫だって要は蛋白質だ。蛋白質に貴賤はない。」

「蝿味の蛋白質なんてウンコ味のカレーじゃねえか。人の病気で遊ばないで下さい。」

『食う』で思い出した。あの時、葉っぱに食われかけた鬼便はどうしているだろうか。俺よりも何というか、噛まれているはずだ。大丈夫だろうか。先生に草を根こぎしてもらって帰宅してから電話したら、俺よりも症状は酷く、彼の手がハエトリソウになってしまい、箸も持てない、尻も拭けない状態だという。元々は本人の手だったから気軽に切除するなんてこともできない。念のため茄子にも電話したら、なんと脳天から椰子の木が生えてきてどうにも恥ずかしい常夏アタマで外出もできないという。通常のベッドで就寝もできず、仕方なくベランダに首を出して眠っているのだそうだ。

『食う』で思い出した。あの時、葉っぱに食われかけた鬼便はどうしているだろうか。俺よりも何というか、噛まれているはずだ。大丈夫だろうか。先生に草を根こぎしてもらって帰宅してから電話したら、俺よりも症状は酷く、彼の手がハエトリソウになってしまい、箸も持てない、尻も拭けない状態だという。元々は本人の手だったから気軽に切除するなんてこともできない。念のため茄子にも電話したら、なんと脳天から椰子の木が生えてきてどうにも恥ずかしい常夏アタマで外出もできないという。通常のベッドで就寝もできず、仕方なくベランダに首を出して眠っているのだそうだ。一刻も早く治療法を見つけなければならない。オブリガ島には治療法があるかも知れなかったが、電話も郵便局もない島だから連絡の取りようがない。こういう場合、科学文明は無力だ。科学なんざ頼りにならねえ。それだったら宗教だ→信仰だ→民間伝承だ→妖怪だ、という連想で雪女と化け狐に相談した。彼女らは手がかりを求めて異界での聞き込み調査に向かった。

数日後、ステファニーが奥飛騨の仙人・則羅哲から有力な情報を入手してきてくれた。彼女は則羅哲の下で修行し雪女でありながらも常温で暮らせるようになったのであり(※第30話参照)、頼れるお師匠様なのだ。セレウコス朝シリアに生まれシルクロード伝いに中国に渡り仙人となった熱烈長生き則羅哲によれば、植物の障りは乾燥した砂漠で治る。敦煌郊外の人知れぬオアシスに湧く泉なら植物由来の疫病でも祟りでも薬になるはずだというのだ。

今や鬼便の手は鬼便の意志を離れ、自ら虫を捕食するまでにアグレッシヴに成長したらしい。一刻の猶予もならない。とにかく出発だ。

続く(2012.2.19)

第二章

茄子の頭の椰子の木は青山先生では手に負えず、植木屋の源さんが伐採してくれた。しかし切り株は残っている。根が頭皮に頑固に食い込み無理に剥がすと禿げてしまうのだ。帽子で隠そうにもそんな大きなのは売ってない。奴はアラブの王様のような頭巾をかぶって成田の北ウイングに現れた。砂漠に行くのだから場違いとは言い切れない。鬼便は愛妻お手製の巾着型手袋で食虫植物を覆ってきた。草の生長を見越して先端に余裕を持たせてある。育ち盛りの子供のお母さんのような気遣いだ。しかしせっかくだが、見た目、肥えて堕落したゴドラ星人といったところだ。かたや俺の背中には第二世代が生えつつあったので、アメフトの肩パッドつけたみたいに上着が不自然に盛り上がっている。こちらは髭ジャミラだからあまり人のことは言えない(※ガキの頃、セーターの首を頭に引っかけてジャミラの真似をしたのを思い出す)。スパイス臭漂うイラン航空で中国へ渡った。

治療目的だから、紫禁城や万里の長城を始めとする中国四千年の名所観光はぐっと堪え、北京から空路銀川に入る。そこで小型機に乗り換え、敦煌機場に到着した。早速、町で幻のオアシスの所在を尋ね歩いた。ここでも言葉の壁があった。自力ではお馴染みの「ショウロンポープリーズ」しか出てこない。「タンタンミェンイーガー」はラーメン屋でしか使えない。だが則羅哲の紹介で地元敦煌の通訳・

敦煌自体がオアシス都市であるが、砂漠にはいくつかの小オアシスが点在する。観光地となっている月牙泉などはその一つだ。一体それらのどれが目的のオアシスなのかが問題だった。行き当たりばったりに道行く人達に尋ねたが当然埒が明かない。建設的に調査することが肝要だと思い至った。公的機関から当たろう。といっても警察行ったって人知れぬ場所など誰も分からないだろう。そこで莫高窟の研究保存に取り組む敦煌学芸

市場という所は万国共通、雑踏の中でありとあらゆる物が売り買いされている。ここでもむせ返るような臭気の中、魚、動物、農作物、乾物、衣料品、飾り物などが所狭しと並んでいた。商人たちが狡そうな目つきで外国人を見つめる。観光ガイドブックなどでは、市場は必ず「地元のエネルギーが感じられる」とか書かれているが、要するに「物騒だから気をつけろ」の言い換えに過ぎない。率直にそう書くべきだ。(※ちなみに、俺にとっての「市場」といえば子供の頃から神田の中央卸売青果市場だった。荒くれはいたが、「競り」で価格の決定する舞台であり、雑然とした市場は海外旅行まで馴染みがなかった。その

警戒しながら歩いているうち、突然鬼便が腕を奇妙に振り回し始めた。

「だ、だれか止めてくれ!俺の手が蝿を求めている!」

生まものの周りを飛び回っている蝿にハエトリソウが反応しているのだ。(※俺の背中のやつは、痩せっぽっちの俺に寄生してるもんだから元気がないため、一人で暴れることはない。)急いで後ろから羽交い締めにした。すると鬼便の両腕が、ある方向を指し示した。水浸しの道路を、ゾンビかキョンシーのような恰好で鬼便は前進した。俺はずるずると引きずられて行った。大量の蝿が飛び交う場所で生きた鶏屋を見つけた。図らずも鬼便のハエトリソウが方向探知器の役割を果たしたのだった。鶏の群れというのは特に臭い。オエッとなりながら店を覗くとランニング姿の男が立っていた。せいぜい三〜四十代でどうみても老人ではない。馬さんが話しかけた。

「毛先生のお店ですか?」

「俺が毛だけど何か用?鶏買わないなら帰ってくれ。」

男はぶっきらぼうに答えた。馬さんは、

「鶏買わないとしたら帰れと言てますが、どしますか?買いますか?」

と俺に向かって通訳した。

「こちとら旅行者だぞ。鶏一羽ごとなんて買える訳ないじゃねえか。市場経済と拝金主義を取り違えるんじゃねえ。この我利我利亡者め。」

茄子が「まあまあ、魚心あれば水心。ご飯でも奢ればいいじゃないですか。」

「そうだな。タンタンミェンイーガーだ。」

市場の中にある露天の食堂へ連れて行き、飯を奢った。途端に愛想が良くなった。

「毛沢山は俺のお祖父さんだ。今、身体の具合が悪くて家で寝ている。」

「この人たちが敦煌の古い言い伝えを聞きたいそうなんです。毛先生の所へ連れて行って下さい。」

「病人だからなぁ…」

渋る孫。俺はポケットからマイルドへヴンインパクトを取り出した。「一服どうだい?」

「謝々。ぜひ祖父さんを見舞ってくれ、日本の友よ。」

* * * * * * * * * *

毛沢山は白いあご髭を生やした皺だらけの黒くて小さな鶏ガラみたいな爺さんだった。膵臓が悪いのだそうだ。お見舞いの果物を渡し、オアシスのことを尋ねた。老人はベッドから大儀そうに起き上がり、

「薬の泉なんぞ知らね。そんなものがあったらばオラが真っ先に行くべし。」

と答えた。無駄足だったか。気落ちしていると、老人はしかつめ顔をして、

「んだども待でよ?もしかすっと鳴沙山の南西にあるっつう『陳宝湖』かも知んねえど。そごは千年前までは交易でそらぁそらぁ栄えた都市だったども、泉の水が毒を含むようになって、まあ草木は枯れ、町はほがされたんだと。今では日干し煉瓦の廃墟があるばっかすだと聞いただ。ただ確かな位置は誰にも分がらね。」と続けた。「薬も過ぐれば毒となる、毒薬変じて甘露となるっつうだべ。」

なるほど!陳宝湖かも知れない。そ〜こ〜に行けばぁ〜ど〜ん〜な夢もぉ〜♪

「謝々!謝々!毛大人お大事に!」俺たちは毛沢山の家を飛び出した。

続く(2012.2.21)

第三章

大陸の水は、毒ではなくても現代日本人の飲用には向かない。日頃から大量の水を欲する鬼便は締まり屋でもある。ミネラルウォーターを買わずに、ホテルの水道水を電気ポットで沸かして飲んでいた。案の定、激しい下痢に見舞われてしまった。ホテルから一歩も出れない日が三日続いた。その間に茄子と俺は調べを進め、陳宝湖探しは砂漠の舟・ラクダで行くしかないことが判明した。道が通っていれば人の目にもつくはずで、だったら位置くらいは知られているはずだ。だから幻の陳宝湖に通じる道はないことになる。月牙泉観光用のラクダを、御者つきで二日間チャーターすることにした。

すっかり精を失った鬼便であったが、怪我の功名と言おうか、手のハエトリソウの方もしなびて自ら蝿を捕ろうというパワーはなくなった。鬼便は晴れて自分の意志でラクダの手綱を握れることだろう。

下痢が何とか治まった鬼便とともに、いよいよ薬の毒のオアシス・陳宝湖探検に出発した。夕方のラクダ乗り場で、颯爽とフタコブラクダに跨った。砂漠の暑熱を避けるため夕刻の出発としたのである。俺のラクダが一番先に立ち上がった。後ろ脚から立つため、乗り手はまず前のめりになる。そして前脚が立つ時後ろに仰け反る。おーー!意外と高いね。俺は嬉しくなったので、見上げる茄子に写真を撮ってくれるよう頼んだ。頭巾に代えて市場で買ったシルクハットを被った茄子は快く応じ、ばっちり記念写真が撮れた。

鬼便も茄子に頼んだが、鬼便のラクダは乗り手に似てひねくれてるのか、なかなか立ち上がらなかった。茄子は坐ったままのラクダに威風堂々と跨る鬼便の写真を撮った。熊に跨りお馬の稽古♪の金太郎さんさながらであった。ハイシドウドウハイドウドウ♪

鬼便も茄子に頼んだが、鬼便のラクダは乗り手に似てひねくれてるのか、なかなか立ち上がらなかった。茄子は坐ったままのラクダに威風堂々と跨る鬼便の写真を撮った。熊に跨りお馬の稽古♪の金太郎さんさながらであった。ハイシドウドウハイドウドウ♪キャラバンは動き出した。俺たち三人の他、馬さんと一泊分の食糧やテントを積んだラクダたちも後に続く。半月が出ている。月の〜砂漠を〜は〜る〜ばるとぉおお♪

うねる砂丘の間を7時間ほど南西へ進んだが、それらしきものは見えなかった。月夜で物は見えるが、砂山の裏だったりしたら発見はできない。徐々に、到底無理なことをしてるんじゃないかと思われてきた。そこへ疲労も重なり、どんよりとした気分になってきた。しかも日付が変わる時分になると大気は急速に冷え込んでくる。日較差が大きいのが砂漠の気候なのだ。平らな場所で宿営することにした。

ラクダの御者さんが沸かした湯でカップ麺を作って食った。

「ふぅ〜、温けえ〜!生き返るよな。」

「昔、屋久島の縄文杉の前で食べたカップ麺を思い出しますなあ〜。カップ麺って改めて美味しい食品だと思うなあ〜。このペッタンコのナルトさえ愛おしい。」

箸を使えない鬼便は両手で容器を抱え中身を丸ごとすすりながら、「うん!うまい!この汁が現地の水であっても今は後悔しない。下痢になっても本望だ。」(2.21)

と、こうして温まったところで就寝。寝る前に小用を済ませておこう。俺はテントを離れ、少し下り坂になっている辺りで用を足そうとファスナーを下ろした。その時だった。足許の砂が勢いよく崩れ始め、俺は足を取られて斜面をずり落ちていった。

下を見ると、何じゃありゃあ?!!人の背丈はあろうかという巨大なクワガタ状のアゴがギチギチと音を立てて開閉している。アリジゴクだ!!俺は「ワ、ワ、ワャーーーーッ!」と叫んだ。ハエトリソウは別名ハエジゴクという。それを直しに来てアリジゴクで命を落とす訳には行かない。

下を見ると、何じゃありゃあ?!!人の背丈はあろうかという巨大なクワガタ状のアゴがギチギチと音を立てて開閉している。アリジゴクだ!!俺は「ワ、ワ、ワャーーーーッ!」と叫んだ。ハエトリソウは別名ハエジゴクという。それを直しに来てアリジゴクで命を落とす訳には行かない。だが、あがいても無駄である。もがけばもがくほど深みにはまるのがアリジゴクの仕掛けというもの。絶体絶命の大ピンチだ。あと30cmで牙に捕らえられる!!足を引っ込めても尻がずり下がる。とそこへ悲鳴を聞いて駆けつけた馬さんが、火の点いた何かをアリジゴクのすり鉢の底に放り込んだ。

パン!バパパパパッ!パパ!ババババパン!

中国爆竹だった。目の前で炸裂した爆竹の閃光と爆音でアリジゴクは失神した。その隙に御者の一人がロープを投げ込んでくれた。それにつかまり俺は救出された。ふーーーう、危なかった。後で聞いたら陳宝湖発見の暁にお祝いに鳴らそうと爆竹を用意しておいたのだそうだ。なかなか気の利いた配慮だね…。違った、それどころじゃない。この辺りでもたもたしてたら何時またアリジゴクに嵌るか知れたもんじゃない。危険地帯なので、寝不足覚悟でもう少し前進することにした。

* * * * * * * * * *

夜が明けた。みんなで朝飯を食べ一休みしたら、朝の涼しいうちに少しでも探そうということになった。ところがその日に限って7時頃からぐんぐん気温が上がり、9時過ぎにはもう50℃じゃないかと思うくらい暑くなった。地平線の彼方には蜃気楼が浮かんでいる。頭がフラフラしてきた。日陰で休まなきゃ死んじまう。急遽テントを設営し、水分を補給して本格的に休養を取ることにした。日中ならアリジゴクの罠も容易に判別できるし。優雅にお昼寝と行こうじゃないか、と思ったのだが、鬼便がみんなで分け合うべき水をほとんど飲み干してしまった。当然、一同は怒り罵った。御者の

俺「どうすんだよこの水デブ野郎。」

茄子「砂漠に置き去りの刑なんてどうだろうか。」

鬼便「だって昨日まで下痢だったんだから水分不足だったのだ。」

茄子「そういえばラクダのこぶって水分貯めてるんでしょう?穴開けてストローで吸おうよ。」

俺「バーカ、脂肪だ、あれは。ラクダが歩ってチャプチャプ言うか? そんなこったからラクダ乗り場で糞を踏むんだ。」

茄子「さすが動物博士ですなぁ。」

とにかく飲んじゃったものは仕方がない。覆水は盆には返らない。一眠りしたら、まず飲める水の湧くオアシスを見つけなきゃ。回り道だが、命あっての物種だ。

続く(2012.2.23)

第四章

御者の趙さんはオアシスに詳しい。数ある御者の中から彼を選んだ理由でもある。日が傾いてきて凌ぎやすくなったので、この一帯で彼の心当たりのある方向へ向かった。

隊列を組んでしばらく進んでいると、地下から聞き覚えのある音が聞こえてきた。ギチギチギチギチ…。こっ、これはアリジゴクの発する虫の声。ギクリとする間に、隊の右手の砂地がみるみる円錐形に陥没してゆく。跡をつけてきやがったか畜生め。身構える一行。

ズドーーン!という爆発音とともに、すり鉢の底から砂煙が巻き上がった。砂煙が収まった時、そこには身長2mの怪物が立っていた。アリジゴクなんかじゃない。あれは『空想特撮シリーズ・ウルスラマン』の第7話に登場したマントラーじゃないか!中近東はバラージの砂漠に棲息する、ヘラクレスオオカブトによく似た昆虫怪獣である。でもテレビで見たのはバラージのモスクよりもでかかったけど、ここのは着ぐるみの大きさだ。変種かも知れない。だが小さくても凶暴さはエイリやん並みだ。ギチギチギチギチ!音波を発しながら走って追っかけてきた。わーーーー逃げろーーーっ!!!

ラクダに鞭を入れた。「走れ!コータロー!」日頃ノッソリしているが本気を出せばラクダだって走れる。キャラバン隊は懸命に逃げた。分散して逃げれば敵はターゲットを絞りにくくなるとは分かっていたが、砂漠ではぐれたらこれまた命の保証はない。全員固まって逃げた。涎を撒き散らしながら走るラクダに揺られながら横の馬さんに聞いた。

「中国爆竹はありませんか?馬さん」

「昨夜ので全部です。」

二つの砂山を登り降りしたが、まだ追いかけてくる。すると三つ目の丘の途中でなぜか鬼便のラクダが止まった。振り返って呼んだ。

「どうしたんだ鬼便!食われるぞ!」

「助けてくれーー!俺の手がまた昆虫に反応しているのだ。言うことを聞かん!!」

それだ!宿主の十分な水分補給で元気が復活したのだ。この際、天敵として使えるじゃないか。

「手袋を取れ!ハエトリソウを解放するんだ!!戦え鬼便!!」

鬼便は口で手首の蝶結びをほどき、両手をぶんぶん振り回して手袋を脱いだ。牙を剥きニヤリと笑うハエトリソウ。意を決した鬼便は踵でラクダの腹に拍車を入れた。「精神一到何事か成らざらん!ハイヨー!シルバー!!」両手を前に真っ直ぐ伸ばしてマントラーに突っ込んでいく。中世騎士vsドラゴンの一騎打ちだ。ドンキホーテだ。ロシナンテだ。

シャキーン!二つの影が交差した。すれ違った両者の動きが止まった。数秒の後、ゆっくりとマントラーの身体が砂の上に倒れた。鬼便のハエトリソウが見事怪獣の喉笛をかっ切ったのだ。

シャキーン!二つの影が交差した。すれ違った両者の動きが止まった。数秒の後、ゆっくりとマントラーの身体が砂の上に倒れた。鬼便のハエトリソウが見事怪獣の喉笛をかっ切ったのだ。やったー!勝ったぞー!歓喜に包まれる夕暮れの砂漠。じゃあ安心してオアシス探し再開だ。と思って丘の上に登り下を見はるかすと、遠くに月の光を反射する湖水とそのほとりに遺跡のような影が見えた。蜃気楼だろうか。それともあれこそが探し求めていた幻の陳宝湖だろうか。無闇に逃げたのが功を奏したか。早速行ってみよう。

ところが、怪獣の死体の傍で鬼便がしゃがみ込んでいる。

「何やってんだよ、早くしろよ。腹が痛いのか?」

声をかけられ振り向いた鬼便の顔が困惑にゆがんでいる。うえ〜ゲロゲロ!鬼便の手がマントラーを貪り食ってる。エヴァがシトを食ってるみたいだった。みんなで吐き気を堪えながら鬼便の手に手袋をはめてやり、巨大昆虫の臓腑から引き離した。

さて、湖に近づいていった。古老の毛沢山の証言通り、無人の町は朽ち果て、砂に埋もれかけた日干し煉瓦の荒れ城が風に晒されているばかりだった。栄枯は遷る、世の姿。

湖畔に立って考えた。毒水だって言うから飲んで病気を治すことはできない。とすれば、水浴だろうか。

「おい鬼便、手を水につけてみなよ。」

「うん」と答えて手袋を取って水際へ。「…あれ?ハエトリソウが嫌がってるぞ。反発する磁石みたいな感じだ。」

言われてみれば、さっきから俺の背中も後ろに引っ張られるような妙な感覚があった。恐らく本能的に食虫植物が危険を察知しているのだろう。

「うぬぬぬ…草の分際で往生際の悪い」自分の手に手を焼く鬼便。俺は奴の背中を蹴っ飛ばして手助けした。「うわ!」ドボーン!ためらう人の背中を押してあげるのは得意なんだ。

「がぼがぼ!俺が泳げないと知りながらアップップ!」手を必死で掻いて溺れている。

「そこなら足が立つじゃん。」「え?そう?」

すっくと立った。手を見ると五本の指がちゃんと生えている。鬼便の太腿の辺りの水面にはハエトリソウの葉身が浮かんでいた。

「おーーー治った治った、祟りが取れた。万歳!天皇陛下バンズワーーイ!」

同行の中国人たちが嫌な顔をした。

俺と茄子も後に続いた。裸になった茄子は鼻をつまんで水中に消えた。俺は肩まで水に浸かってそれを眺めていた。茄子の潜った辺りからはポコポコと水泡が出ている。30秒ほどしたろうか、いきなりザブッと椰子の切り株が浮き上がってきた。奴のも取れたようだな。

切り株のすぐ後に茄子が顔を出した。「ウッヒョホーイ!サッパリしたなぁもう!」

俺も右手で左の背中を触ってみた。まだしつこくくっ付いている。葉っぱの首根っこを掴んで引き抜いた。ズル〜…という、ニキビの根を抜いた時のような変な感触と共に、ハエトリソウは根こそぎにされた。もう片方も引っこ抜いた。不思議なことに茄子の頭も俺の背中も、根っこの穴さえ残らなかった。霊験あらたかな神秘の泉だ。きっとそのうち世界遺産に登録されて観光地として賑わうことだろう。でもそしたら神秘も辺鄙もなくなるだろう。取れた葉っぱはラクダが好んで食った。

その晩は、荒れ城の傍にテントを張り、月と砂漠と泉を愛でながら祝宴を催した。飲料水は尽きていたが酒を持参していたのをすっかり忘れていた。敦煌は日照と乾燥加減が葡萄づくりに適しており、上等なワインが出来るのだ。その名も『楼蘭ワイン』。

その晩は、荒れ城の傍にテントを張り、月と砂漠と泉を愛でながら祝宴を催した。飲料水は尽きていたが酒を持参していたのをすっかり忘れていた。敦煌は日照と乾燥加減が葡萄づくりに適しており、上等なワインが出来るのだ。その名も『楼蘭ワイン』。(※楼蘭ワインはホントだよ。フィクションと実話が交錯するのが『若旦ちゃん』の世界なのだ。茄子がラクダのこぶが水だと思っていたのもホントだよ。敦煌の水で鬼便が下痢したのもホントだよ。ついでに言えば、鬼便の記念写真が坐ったラクダだったのもな。)

完(2012.2.23)

付録:部隊の帰還

砂漠で二回目の朝を迎えた。帰る方角は日の出の位置から判断できる。北北東にただただ進めば幹線道路に当たるはずだ。問題は距離だった。また二日間の行程を歩くには水がないのが致命的だった。あ〜あ、ここの水が飲めりゃなぁ。ラクダは平気で飲んでいるが、野生動物と人間じゃデリケートさが違う。地元の御者たちも口をつけようとしなかった。ここまできて一口で頓死じゃ目も当てられない。

俺は座り込んで、日に輝く水面を見ていた。すると岸から1mほど先の水の下にお盆のような不思議な物が見えた。目を凝らすと、なんと仏像の光背じゃないか?!俺は泉へジャブジャブ入っていき手を突っ込んだ。ぬめる物体をグッと持ち上げた。それは50cmほどのガンダーラ式の石仏であった。

腕部は失われていたものの、ヘレニズムの影響の色濃く残る鼻筋の通った端正なお顔立ち、そして逞しい身体に纏わる衣の繊細な襞模様。彫り込まれた装身具から察するに仏陀ではなく菩薩の誰かのようだ。見事だ、第一級の仏教美術だ。静かな泉の中にあって風化を免れたのだろう。

腕部は失われていたものの、ヘレニズムの影響の色濃く残る鼻筋の通った端正なお顔立ち、そして逞しい身体に纏わる衣の繊細な襞模様。彫り込まれた装身具から察するに仏陀ではなく菩薩の誰かのようだ。見事だ、第一級の仏教美術だ。静かな泉の中にあって風化を免れたのだろう。「大発見じゃないか!」鬼便が興奮して寄ってきた。「持って帰れば俺たちは一躍考古学博士だ。」

「中国人民の財産だぞ!」趙さんが割って入る。「政府に届ければ褒美がもらえるはずだ。よこせ!」

欲の皮の突っ張った奴等め。「うるせい!この罰当たりが!」押し黙る両者。「ここに置いとこう。何でも元の場所にある方がいいんだ。」

これは二十数カ国を旅した俺の持論である。本物を現地で味わうことに価値があるのだ。例えば、地方の寺の仏像を都会の美術館で鑑賞したって殺風景だ。アショカ王の石柱は遺跡に立ってるから往時が偲ばれて感動するが、博物館に移された獅子の柱頭は残念である。ギリシア彫刻はパリやロンドンではなくやっぱり地中海の日差しの中で見たいものである。イタリアワインはイタリアで戴くのが一番美味しい。野沢菜漬けは信州で食わなきゃ旨くない。

そういえば、荒れ城の一角にかすかに浮き彫り装飾の残る仏壇っぽいくぼみがあったっけ。せっかくだから在るべき場所に安置してあげよう。俺は向こう鉢巻きにしていた手拭いを取って菩薩立像の水気を拭い、両手に抱えて荒れ城へ向かった。他の面々もついてきた。暗がりの壁面のくぼみに像を置いた。丈も幅も仏像にぴったりだった。

「ほらな、やっぱり元々の場所がしっくりくるだろ。」と得意顔で周りを見回したその瞬間、ガンダーラ仏がズズズズズ…と壇の底に引き込まれ始めた。これは何かの鍵であったか?!古代文明の謎が今明かされるのか?!それとも、大判小判がザックザクなんてことになるのか?!瞬時にいろいろ考えながら全員固唾を飲んで見守っていた。

菩薩様の全身が消えた時、その穴から一条の強い光が天に向かって放たれた。おお!金銀財宝綾錦の輝きか、はたまた命潤す恵みの雨をもたらす瑞兆か?ともかく何らかのスイッチが入ったことは間違いない。すると地面に微振動が…。地震か?

そうじゃなかった。轟々たる地響きとともに、今度は荒れ城の廃墟全体が砂に沈み始めたのだ。

「巻き添え食うぞ!逃げろー!」

俺たちは慌てて城の外へ出た。膨大な砂煙がもうもうと上がった。視界ゼロ。砂嵐の中のように何も見えない。

少しして砂塵が落ち着いてきた。すると荒城は忽然と消えていた。泉は何事もなかったかのように水を湛えている。遺跡が砂に埋まっただけで何も起こらなかった。 興ざめというか何というか、がっかりした。

「なんでえ。珍しく劇的なフィナーレを期待したんだけどなあ。」

「ボクも『カリギョストロの城』みたいな古代のお宝を期待しちゃいましたよ。」

「せめて、清浄な水でも湧いて出てくれれば良かったに。」

結局、無事に帰るめどは立たないままであった。もうすぐ昼になる。テントでふて寝だ、こん畜生。

とその時だった。丘の方から、「お〜い大丈夫か〜」と声がした。みんなテントから飛び出した。通訳の馬さんの旦那・

俺たちは救援物資の水を飲んで助かった。馬さんの旦那に謝々しながら気分良く敦煌に戻った。

後に莫高窟の周隈炉さん率いる調査隊が手柄目当てに陳宝湖へと向かったが、きっと地底深く隠れたのだろう、掘っても掘ってもガンダーラ仏はおろか煉瓦一つなかったそうだ。がっついた欲張りにはちらと見せてもやらない古代人の気高さのようなものを感じた。幻は幻のままが良いのかも知れない。マントラーの遺骸もなかった。これは恐らく砂漠の生物が平らげたのだ。

同時に彼らが泉の水を分析したところ、塩素が多分に含まれているだけで、十分飲用に堪えられるものだったそうだ。きっと古代のピュアな人達には薬品臭くて飲めなかっただけなのだろう。化学物質にまみれた現代人ならば飲もうと思えば飲めたのだ。つまり俺たちは、実は飲める水の前で渇いていたことになる。ただし、あの水でハエトリソウの祟りが解けた原因は謎のままである。

今度こそ、完(2012.2.25)