第一章

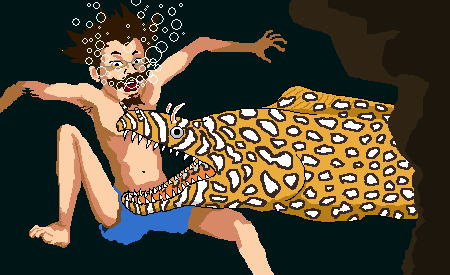

今、俺は挿絵でご覧頂いているような状態に置かれている。無人島でのサバイバルという限界状況である。なぜこんなことになったのか、話せばロングロングなストーリーだが、次のような次第である。

* * * * * * * * * *

あれは、おゆきの家探し騒動(※前話参照)の直後だった。疲れが出たのか俺は風邪を引いて2~3日寝込んだ。やっと熱も下がってきたからそろそろ床上げでもしようかと、寝間着の上に羽織をはおり部屋から空を眺めていると、カラカラと木戸の開く音がした。茄子兵衛じゃないか。いかにも茄子らしい紫色のスーツだ。

「おーい!茄子!」

「おーい!茄子!」「おわぁお!」

茄子は俺の声に驚き大声を上げた。自分から訪問しといて、主人に声をかけられて驚きおののくとは器用な奴だ。

「ふぁ~!びっくりするじゃないかもう。」

いつも思うが、勝手に驚いといて、驚いた方が怒りを感じるのはどうしてだろう。

「今、家に誰もいないんだ。二階に上がってくれ。」

俺が仕事を休んでいるから、マリアが店に出ている。おゆき婆さんは元を連れてお散歩に行っている。茄子が玄関正面の階段を上がって俺の部屋に来た。その間に俺は押入に布団を仕舞う一方で座布団を出し、客を迎え入れる準備をした。お湯は長火鉢の鉄瓶にすでに用意されている。ウイルス対策として室内の乾燥を防ぐ必要があるから、常にちんちん沸いた状態にしていたのだ。

早速お茶を入れた。

「風邪引いちゃってよぅ。もう大分良いんだけど。」

と言ってお茶を注いだ茶碗を差し出した。茄子はそれを受け取り、両手で包み持ちながら部屋を見回した。

「緒方さん、趣味変わったみたいですなあ。」

「何のこと?」

「だって床の間とか違い棚におもちゃが一杯飾ってあるから。前はもうちょっと渋好みだったじゃない。」

「これは元のおもちゃじゃねえか。俺だってこんなもん飾るの嫌だけど、元と遊ぶのに便利だからしょうがねえじゃん。お前ん家だってそうだろ?」

「ボクんとこはちゃんとお片づけします。」

「ふうん、大したもんだね。小春がそういう教育方針なのかい?」

「いや、うちの常春は何たって乗り物が大好きでして。」

「元もだよ。見てくれよこれ。」俺は床の間を指さした。「生後間もなくから怪獣博士にしようとせっかく訓育してきたのに、電車なんかに興味持ちやがってよ。」

「それぐらいだったらまだましですよ。常春は遊び始めると、部屋中にプラレールの線路引いて、電車走らせなきゃ承知しないんだ。もちろん踏切も鉄橋も駅も建設して。」

「へえ、1歳児がもう部屋中に線路をねえ…。元なんかまだまだ。」

「いや、製作はボク。プラレールって良いよね。童心に帰るっていうかさぁ。」

なんだ。大人がかりでやってんじゃ、うちと同じじゃないか。

「で、あれかい。部屋中広げるから結局全部片づけなくちゃどうしようもないってことか。」

「ピンポーン!それはそうとその掛け軸は風流ですなあ。」

茄子が電車群の上の掛け物に目を留めた。

「ほう!なかなかの目利きとお見受けする。これはかの『鳥獣戯画』だぜ。今や世界に広がる日本のマンガ文化の原点がこれだ。日本初の漫画とも言われている。12世紀だってよ。」

「なるほど~、貴重な品ですなあ。それで作者は?」

「俺」「はれ?」

「だから俺。本物の絵巻は鳥羽僧正って人が描いたらしい。現物は京都高山寺だって。これは高校ん時の資料集を見て描いたんだ。」

「な~んだ。値打ち物じゃないのか。」

「まあ今に見ていろってんだ。俺が大漫画家になった暁には眼ん玉の飛び出るような値が付くから。」

「緒方さん、漫画家志望なの?やるなあ。」

「小学生の時はね。今は別に何とも思っていないし。そんだったら《画伯として名声を博した暁》でもいいや。」

「ああそう。」興味をなくしようだ。違い棚のバルタン星人に目を移している。

「それで用件は何だよ。」

「ふぁ~っ!!そうだった!これを見て下さいよこれこれ。」

慌ただしく内ポケットをまさぐり、新聞の切り抜きを取り出した。

「チャチコちゃんが出てるんだよ。ほらここ。」

チャチコといえば初期作品群のレギュラーメンバー。座間味島の民宿に嫁いだ金持ちの娘だ(※第10話参照)。新聞紙を受け取るとまず懐かしいチャチコの顔が眼に飛び込んできた。なになに…。『岐路に立つ自然保護』か。

記事によれば、チャチコは南西諸島一帯の自然保護を進める団体に入っているようだ。現在はイリオモテヤマネコの保護活動に取り組んでいる。そのヤマネコが、舗装道路の整備により交通量とスピードを増した車にはねられて事故死する例が後を絶たないのだそうだ。そういえばテレビでもやってたな。さて、絶滅危惧種を救おうとチャチコたちが乗り出したが、西表島の観光推進派と行政に行く手を阻まれ孤立しているという記事だった。しかもチャチコの組織が役所に押しかけるやら道路に座り込むやら急進的なため、島の自然保護派ともうまく連携が取れないとのことだ。開発か保護か、お定まりの揉め事だね。

「ね、チャチコちゃん困ってるみたいだよ。」

「うん。でもうまく行かないんなら撤退すりゃいいんだ。」

「そんなぁ。かわいそうだよ。それにイリオモテヤマネコだってかわいそうだよ。」

「あんたは愛情あふれる偽善者だ。そんなに大事なら今から飛んでって活動に加わんな。こういう事は地元民に任せるしかないんじゃない?」

「冷たいなあ…。ボクは最初から行くつもりだったけど、それでよく正義の若旦ちゃんを名乗れますね。」

「何だと!……まあいい。分かったよ。俺が行きゃいいんだろ行きゃあ。」

「ホントにぃ~!心強いよ、ありがとう!」

「行って諦めさせてやる。」

以前からチャチコには無鉄砲なところがある。焦るチャチコが万が一非合法な手段に出て検挙されるのを、指をくわえて見ている訳にはいかない。それに、金儲けのためにやたらと開発を急ぐのは俺も大嫌いだし、動物博士は生き物を大切に思うのである。(ただ今回のケースではそれを止める方法が問題なのだ。)

俺は決してお涙頂戴な安っぽい自然保護団体ではない。だが、人類の自然に対する振る舞いには常日頃行き過ぎを感じている。人間とて自然の一部であって、その支配者ではない。自然は受容し共に生きる生命であって支配の対象ではない。この辺の感覚は日本人ならご理解いただけると思う(※和辻哲郎の古典的名著『風土』を参照されたい)。

今や70億を突破した人類の一人一人は、生まれた以上はこの世界で自由に生きていく権利を有している。これは近代民主主義の常識というか大前提である。だが、この人権という理念自体、近代の、つまりせいぜい300年ほど前からの発明品にすぎず、万古不易の価値というものではない。もちろん俺自体がその恩恵に与りのほほんと暮らせているのは承知しているが、たとえ人間が生きるのは権利でも、我が儘放題に生きることまで権利だと主張するのは不遜というものである。

しかしながら合理的に世界を改造しうると考える西洋哲学は、嫡子として科学万能主義と民主主義を生み出し、自然の上に君臨する人間という野望を実現させたのだ。

しかしながら合理的に世界を改造しうると考える西洋哲学は、嫡子として科学万能主義と民主主義を生み出し、自然の上に君臨する人間という野望を実現させたのだ。とまあ、いつもの主張を繰り返す俺なのだが、ともかく西表で看過できない事態が起きている。直ちに出動だ!ここ最近は軽い話ばかりだったせいか腕が鳴るぜ。俺は湯飲みを長火鉢にダン!と置いた。また茄子が「おわぁお!」と驚いた。

続く(2012.1.7)

第二章

鬼便と合流して鹿児島へ急行し、そこから、チャチコの実家《お茶の深澤苑》のチャーターしたセスナ機に乗り、西表島へと飛び立った。彼女の祖父の潔爺さんに連絡したら、すぐ手配してくれた。

ところが離陸して1時間ほど経った頃、突然の乱気流に巻き込まれた。

「どひゃあ!」茄子が叫ぶ。激しく上下左右に揺さぶられる。叫ぶだけましかも知れない。俺と鬼便は声も出せず目を見開いて座席や手すりを掴むしかなかった。パイロットは何とか飛行体勢を保とうと頑張っている。やがて機体は厚い雲の中に吸い込まれていった。何だか知らないが猛烈な台風のような低気圧だ。もう操縦も利かない。風の吹くまま気の向くまま、流れ流れの旅ガラスでござんす。あっ!!主翼の表面の一部が剥ぎ取られた!雲の向こうにラピュタでもありゃ大助かりなのだがそうはイカの○○玉で、機体は急降下してゆく。もうダメかも知れない。

* * * * * * * * * *

気がつくと、珊瑚の白い浜辺に茄子・鬼便とともに打ち上げられていた。浅瀬に飛行機の後部が転がっていた。コックピットを含む前の部分や両翼はどこにも見当たらない。操縦士と副操縦士の姿もない。別の所に不時着していれば良いが。

150mほどの幅の浜は、海に面しない三方が石灰岩の岩壁で屏風状に取り巻かれていた。目算で高さ20m強の切り立った絶壁で、到底素手で登れるようなものではなかった。落ち着いてみるとべらぼうに日差しが強いから、どうやら沖縄を通り越して熱帯のどこかの珊瑚礁の島に流れ着いたようだ。外界を遮断する垂直を超える傾きの絶壁は、日除けの上では味方になった。

命拾いしたまでは良かったが、この後どうしたらいいのかわからない。一本の椰子の木の下で三人で話し合った。

「助けを求めよう。」

と茄子が言ったが、携帯は水に浸かっちゃって御陀仏だ。携帯さえあれば、妖怪のステファニーとかお紺を呼び出してチョチョイのチョイなんだが…。ああ、そうじゃなかった。携帯が活きてたところで、そもそも海外じゃあ携帯のアンテナなんかないわな。う?待てよ。領土外ってことは、日本の海上保安庁とかも捜索に来れないんじゃないか。となると、偶然通りかかる遠洋漁船とかタンカーとかに手を振って合図しなけりゃ発見されないのではないか?それも日本のマグロ漁船とは限らない。中国船だったらどうする?茄子クンお得意の「ショウロンポープリーズ」は北京でも通用しなかったし。でも彼は突貫カメ君で話しかけるから偉い。俺なんか論語は読み下せても中国語は話せない。船員に「我愛你」じゃ情けないもんだ。

「だめだよ。まずは生き延びよう。」

死活問題はまず真水だった。うろうろ探していたら断崖からちょろちょろと水が流れ落ちていた。翌日以降には納得したが、毎晩決まってスコールがある。きっと断崖の上には植生があって、降った雨が伝って落ちているのだろう。これは本当に助かった。これがなければ三日でお終いだったろう。水分を過剰に欲しがる鬼便は狂喜乱舞していた。

食料だが、幸い椰子の木はココヤシだったので、実を落として食った。食うまでが一苦労で、セスナの残骸から何とか手頃な金属片を取り出し、包丁というか斧というか、とにかく刃物に加工した。加工は手先の器用な俺が当たった。その金属片を、機体の大きな残骸やら絶壁の岩に擦り合わせて研ぐという地道な作業を丸二日行い、ようやく切れ味の鈍い一物が出来上がった。それを鬼便の腕力をもって駆使してココナッツをかち割り、ジュースと果肉を味わった時には、三人とも天にも昇るような喜びを感じたものだった。殻は食器になった。

こうなると魚も捕りたい。透明度の高い水面からうようよしているのが見えるんだから。それにココナッツだって数に限りがある。ここは何としても魚だ!だが、漁というのは生半可なことでは無理なのであって、まずエサがない。ウンチは撒き餌にはなるかも知れないが、肝心の釣り針がない、網もない。だから潜って捕るしかない。1m程度の流木があったので銛は作れた。俺と茄子は泳げるが、鬼便は金槌だ。しかも、泳げる俺も近眼であり、水中では眼鏡を外すからピンポイントで魚をヒット出来ない。茄子に頼るしかなかったのだが、奴は海中で目を開けると目に悪いとかいって水に顔をつけようとはしなかった。このままじゃ目玉どころか全身即身成仏なのにと思ったが、次の手を考えた。

浜辺に溝と穴ぼこを掘っておき、満潮の時に俺と茄子が魚を追い込んで潮が引いたら一網打尽、という戦略だ。だが第一回目の作戦で脆くも崩れ去った。潮が満ちるに連れて白い砂浜は、寄せては返す波の作用で平らに戻ってしまうのだった。ならばということで、今度は水路を急いで作ってそれとなく魚を追い込んだところを陸の鬼便が銛で突く!という電光石火の陸海軍合同作戦に切り替えたが、鬼便の運動神経は、視覚で感知した後、少し経ってから腕の筋肉に指令が届くという仕組みになっているようで(※アビイロード横断の俺の記念写真を撮りはぐった際に本人がそう弁解していた)、失敗に終わった。こうなりゃ物理的に退路を断つのだ。鬼便の巨体を横たえて堰き止めちゃえばいいのだ。こうして何とか動物性蛋白質が入手できた。そして漁法に慣れると一日一匹くらいはゲットできた。また、大物が獲れればその骨から釣り針も作れた。

ただ、熱帯の魚は色とりどりで、あまりに鮮やかというべきか毒々しいというべきか、食うのがためらわれる者どもである。少なくとも生食は避けたい。刺身好きの鬼便は生で食うと言い張ったが、こんなところで死なれちゃ弔いも出せないからやめろと言って押しとどめた。

生で無理なら焼けばいい。火おこしは比較的簡単だった。俺の懐には百円ライターがあった。濡れた紙巻き煙草は使い物にならなかったが、ライターは乾かしたら使えた。拾った短い流木を岩陰できっちり乾燥させるまでの間、ココナッツの繊維部分や着ていた衣類を燃料にした。食いしん坊の鬼便は積極的に衣類を提供し、今では殆ど裸である。俺に残るは腹巻きとパンツのみ。世界の久方茄子兵衛は無人島でも身だしなみに気をつける気品があるから、アロハシャツとジーパンの上の部分は残っている。その代わり分け前は少ない。

という訳で、冒頭のような限界状況になった次第だ。遭難してもう1週間になる。

続く(2012.1.7)

第三章

家族は心配しているだろうなあ…。食料と水の確保のかたわら、脱出の道を探った。交代で水平線の彼方を見張り、船が通らないか監視した。が、待てど暮らせど船影はシミほども見えなかった。海上が期待薄な以上は断崖の向こうに活路を求めるしかない。述べた通り、崖をよじ登るのは専門のロッククライマーでもないかぎり不可能だ。実は遭難直後、泳いで岩壁の向こう側に行こうとしたこともあったのだが、浜と崖の境で潮目が変わっており、沖に流されそうになったので断念した。足ひれも酸素ボンベもないから無理はできないし、一度茄子が鮫の背びれを目撃したから深みを泳ぐのはおっかなくてできなかった。崖を登攀できなくても崖づたいに回り込んでいこうと思い、試みたが途中で足がかりのなくなる地点があり、これも諦めた。

そうこうするうち、流木も尽き燃料がなくなってしまった。

鬼便「こうなったら椰子の木を切り倒すしかあるまい。」

茄子「でも、次に実がなればまた食料になるじゃないですか。」

鬼便「いつまで待てば実が出来るかわからん。」

俺「そうだ。どうせ切るなら梯子にしようぜ。それで崖を登るんだ。」

話はまとまったが、切るったって、原始的な道具しか持ってないから根気勝負だ。金属片の斧と岩肌から取り出した石で、代わる代わる幹を叩き続けた。四日続けてようやく半径を超える辺りまで削り込んだ。ここまでくれば後はパワーで薙ぎ倒すのみだ!といっても口にしているのは魚と水だけなので栄養バランスが悪く、東京で高カロリー食で暮らしてた頃のような力はもうない。それでも懸命に幹を押した。

「えんやこらどっこいせ!」「えんやーとっとえんやーとっと!」「よいとまけー!」

朝から始めて夕方に60°くらいまで傾いた。

「よし、行くぞ茄子兵衛!」「おう!」

俺と茄子は傾いた木の先端によじ登った。重みで押し倒すつもりだ。痩せてはきているが二人合わせりゃ100kg程度にはなる。二人が先端に進むにつれギシギシと傷口がきしみ、傾きが増した。ぬおぉぉぉっ!全身を揺らして頑張る我々。

「今だ!鬼便、飛びつけ!」「どすこーいっっ!」

最後のとどめは、痩せてもデブの鬼便様だ。ジャンプ一番、鬼便は掴みかかったが、葉っぱだけむしって地上に落下した。

「ちゃんと木を掴め、運動音痴め!何だその垂直跳びは!10cmくらいだったじゃないか!」

「だって足許が砂地では力が吸収されてしまうのだ!」

「屁理屈こいてんじゃねえ!人一倍食ってるくせに。」

「跳躍力がないんだから仕方がないじゃないか!」

「まあまあ、尾島さんが届く所までもう少し傾けましょう。」

「くそデブめ、面倒かけやがって。」

再び茄子と俺でタイミングを合わせ木の上でユッサユッサした。木の傷口がバキバキッと大きな音を立て遂に40°まで達した。もう鬼便は飛び上がる必要はない。木の上の二人は手を差し伸べ、デブ野郎を引き上げた。瞬く間に椰子の木は白い浜辺に倒れ込んだ。

これまで木を揺すっても落ちてこなかったココナッツも確保した。葉っぱは新たな薪になる。本体の方は、30cmの間隔で横に切れ込みを入れ、足がかりとした。

* * * * * * * * * *

伐採作業開始から六日が経過していた。今日はいよいよ絶壁に椰子の梯子を取り付ける晴れの日なのだ。栄光の懸け橋なのだ。三人で力を合わせ、崖に沿わせて木を再び立てた。

ガーーン!10mしかない。崖の半分までしかない。

ショックを隠しきれない一同であったが、とにかく登ることにした。登れば視野も変わり、新たな展望が開けてくるかもしれない。

「では茄子クン、お願いします。」

「ぇえ~~っ?!ボクですか?緒方さん行ってよ。」

「嫌だよ。俺は次に登るから、一番乗りは世界のマエストロに譲るよ。」

「いやいやいやいや。ここはやっぱり若旦ちゃんでないと。ほら、ボクと尾島さんで下で支えてれば落ちなくてすむでしょ。最軽量なのは若旦ちゃんだし。」

確かに俺が最軽量であり、最非力である。ここまで筋を通されちゃ否むことはできない。俺は登り始めた。

「しっかり持っててくれよ~!」「おーーーう!」

だが梯子とは名ばかり、要するに根っこもない一本棒だから不安定極まりない。ぐらぐら揺れながら何とか先っぽまで辿り着いた。

「何か見えるかぁーーっ!」鬼便が呼びかけた。

えーと…。木にしがみつきながら首をぐるりと回した。正面は岩壁、後ろは大海原、ただそれだけだった。二人に向かい、

「特に何も…」と言いかけたら、下で喧嘩が始まった。

「足踏まないで下さいよ!」

「知らん!木を支えることにのみ専注しておるのだから。そなたこそ踏まれるような場所に足をもってくるんじゃない!」

あっ!鬼便が茄子の頭をポカリとやった。よろけた茄子の肘が木にぶつかった。

「痛ったーい!何すんだよ尾島さん!」

茄子が怒って鬼便に詰め寄る。日頃茄子は温厚だが、限界状況の今、容易に怒るのは当然だろう。でも、おいおい、それよりこの梯子はどうなるんだよ。わーーーっ、急速に傾いてきた。下でもそれに気づいて木に取りすがったが、時すでに遅し。俺は遠く海中に放り出された。

続く(2012.1.8)

第四章

ドッシャーーン!!!戦艦主砲からの砲弾の如き水柱を立てて俺は海中深く沈んだ。突入の際、咄嗟に眼鏡をかばう近視の悲哀を味わいつつ。それにしても水深が深い所で助かったよ。ボコボコボコボコ……。

落下の勢いが止まってきたので水面に上がろうと思い身を翻した時、ふと見ると珊瑚の群落と島を構成する岩盤との間に大きな

この手の珊瑚で出来た石灰質の島は氷河期、海面上に大部分が露出していた時代に波の浸食を受け、その後の気候変動で島の下部が海に没して複雑な地形になっているという話を聞いたことがある。もしかするとこの洞窟は地下で内陸と繋がっているかも知れない。俺は洞穴に近寄っていった。

この手の珊瑚で出来た石灰質の島は氷河期、海面上に大部分が露出していた時代に波の浸食を受け、その後の気候変動で島の下部が海に没して複雑な地形になっているという話を聞いたことがある。もしかするとこの洞窟は地下で内陸と繋がっているかも知れない。俺は洞穴に近寄っていった。洞窟からは明らかに周囲とは違う流れが吹き出している。今は干潮の時間帯のはずだ。きっと内陸に進入した海水が戻ってきているのではなかろうか。こりゃあもう間違いない。島内の湖か何かと繋がっているんだよ。ここを通り抜ければこの世の楽園、桃源郷に辿り着けるに違いない。一刻も早く吉報を届けよう。俺は海面へと急いだ。入射する日光が眩しい。

ガバッと浮き上がり深呼吸。そして浜へ向かっておもむろに腕を掻いた。二人が波打ち際に駆けてきた。

「おお緒方殿、無事であったか。」当たり前だ。心配なら助けに来やがれ。

俺は立ち上がった。「ハアハアハア…おい大変だぞ!海の中に…」

「それより聞いてくれ。喉が渇いたからご神水(※鬼便は岩壁を伝う真水をこう呼んでいた)飲んだら、それがなんとしょっぱいんだ。大発見だ!」

「そうなんだよ。ボクも舐めてみたけど確かにしょっぱいんだ。」

「あの、俺も発見したん…」

「だから、恐らく岩壁の上に誰か人間がいて、立ち小便をしたのが流れ落ちてきたのだ。」小便?それって俺の抜け道よりも発見?他人の小便を飲んじゃったのが発見なのか?「きっとこの島の原住民が助けてくれようぞ。」

「もし逆に弓矢で射られて人間狩りされたらどうすんだバーカ。小便は狙った獲物に振りかける儀式かも知れないぞ。それよりも海底洞窟から陸地に入ろう。」

「ええぇ~っ?!海底洞窟があるんですか?!」茄子がやっと気づいた。

「さっきから言おうとしてたんじゃねえか!人の話をちゃんと…」

「俺泳げないから無理。あくまでも原住民の救助を待つべし!」

依然として意見の割れる俺たちであった。しかしよく考えてみると、洞窟の奥は人が通り抜けられる広さがあるとは限らないし、あまりに長ければ息が続かず溺死してしまう。危険な賭けだ。命がけというのはこのことだろう。かといって、浜辺で待つだけでは資源もじり貧で、遅かれ早かれ滅亡は必至だ。

「それじゃあ俺が様子を見てくるよ。無理そうだったら早めに戻ってくるから。」

茄子が「ジョーズに気をつけて。」

そうだった。どうしよう。でもいつでも現れるとは限らない。さっきもいなかったから今度も大丈夫だろう。こういう時は楽観的に考えないと前には進めない。内陸へと潮が差すタイミングを見計り、椰子の葉を裂いて眼鏡バンドにした俺は改めて海へと泳ぎ出した。

確かこの辺りだったな。俺は大きく息を吸って、ジャックナイフの体勢になり深く潜った。直径2m程の洞窟に進入する。穴は横に伸びている。だんだん暗くなる。息の苦しさの感じでは25mくらい進んだ。もう戻らないと酸素がもたない。

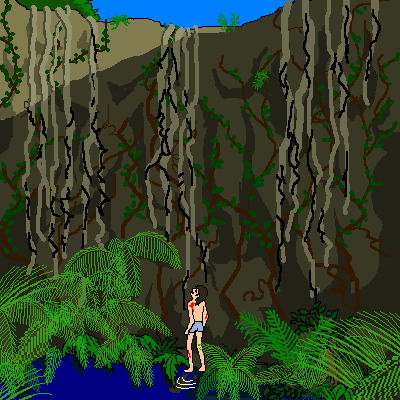

第一、真っ暗になったら方向もわからなくなってしまう。諦めよう。おや?下の方から光が漏れている。俺はちょっとなら延長できるかなと気を変えさらに潜水した。光の方を覗き込んだらいきなり顔の前にでっかいウツボがぬっと顔を出した。ガボゴボボボ!!慌てた俺は無我夢中で泳いだ。そしたら水面に出た。元の海面ではなかった。竪穴の底の、四方を岩とシダ植物に囲まれた薄暗い水面に出ていたのだ。

第一、真っ暗になったら方向もわからなくなってしまう。諦めよう。おや?下の方から光が漏れている。俺はちょっとなら延長できるかなと気を変えさらに潜水した。光の方を覗き込んだらいきなり顔の前にでっかいウツボがぬっと顔を出した。ガボゴボボボ!!慌てた俺は無我夢中で泳いだ。そしたら水面に出た。元の海面ではなかった。竪穴の底の、四方を岩とシダ植物に囲まれた薄暗い水面に出ていたのだ。やった!俺の勘は正しかった。ウツボに足を食われちゃたまらないので急いで岸に上がった。

夢中で逃げた際に岩にぶつけたらしく、背中や膝から流血していたが、深手ではない。見上げるとぽっかり口が開いて青空が覗いている。蔓や垂れ下がったガジュマルの気根を頼りに昇っていった。

夢中で逃げた際に岩にぶつけたらしく、背中や膝から流血していたが、深手ではない。見上げるとぽっかり口が開いて青空が覗いている。蔓や垂れ下がったガジュマルの気根を頼りに昇っていった。5~6m昇って出口に近づいた時、誰かが手を差し伸べた。「ああ、すいません。ありがとう。」

反射的に手を握ったが、誰の手?俺はぎょっとして見上げた。

「ホンガレチンガレ」翻訳不可能な言葉を発する黒い顔が笑っていた。

続く(2012.1.8)

第五章

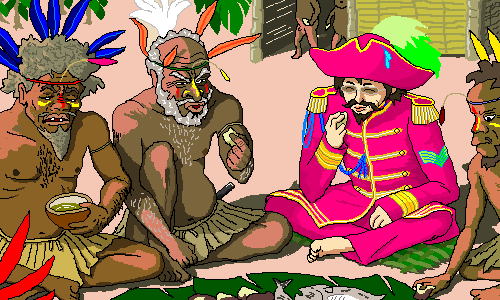

彼らはミクロネシア系の人種だった。ということは、ここは西太平洋の島の一つと考えるべきだろう。俺は集落に連れて行かれ、なぜか歓待された。薬草で傷を治療してもらい、相当古びた変てこなミリタリールックを着せられた。この人たちは親切なのだろうか。だが、腰蓑一つの男女ばかりなのに何故こんな服が存在するのか合点がいかない。オランダかスペインの植民地時代の総督か、どこかの海賊か誰かを18世紀に殺害して略奪した服なのだろうか。彼らの正体は残虐な種族なのだろうか。想像ばかりが膨らむ。

さて日が傾くと、椰子の葉を編み込んだゴザに坐って、バナナの葉に盛られた御馳走を、村の長老たちと共に囲んだ。根茎類と魚の蒸し焼きだ。久しぶりのちゃんとした料理だけに、一目見ただけでほっぺが落ちそうになった。素朴な味わいで誠に美味しかったです。シンプルな塩味だったが素材の味が活かされており十分美味しかった。食べ物というのは本来こうあるべきなのかも知れない。

茶色く濁った酒も出た。こちらは味は今ひとつだったが、酒好きにとって味は二の次である。久々のお酒なのですぐ酔っ払ってしまいました。

2、3日もすると身振り手振りでお互いの言うことは何となくわかってくる。彼らはオブリガと名乗った。だからこの島はオブリガ島という。そしてどうやら、俺が辿り着いた湖はオブリガ族にとって龍神池と見なされているようで、そこから出現した俺は龍神様のお使いと思われたのだ。だから下にも置かぬもてなしをしてくれたのである。

遭難から一転、竜宮城のような生活が始まった。衣食は足り、村人たちもフレンドリー。乙姫様がはべってくれる訳ではないが、俺の世話係として一人の娘が付けられた。奉仕に対する礼を言うと恥ずかしそうに微笑んだ。かわいいんでないかい?俺だけこんな良い思いしていいのだろうか。

村に到着後4日目、意思疎通も出来てきたので、茄子と鬼便の救出を酋長に依頼しようと思い小屋を出ると、中央の広場が騒然としている。ズンドコドコドコ、ズンドコドコドコ♪と太鼓が打ち鳴らされ、奥から、天秤棒に手足を縛られ逆さ吊りにされた動物が現れた。お祭りかな?いや違う!あれは捕獲された我が友、茄子と鬼便ではないか?!(1.9)

いや違う!セスナの操縦士と副操縦士だ!思わず声をかけた。

「あんたたちパイロットの!」

パンツ一丁で吊されている瀕死の状態の機長が顔を上げ、

「ぅ……あ!……お客さん…」と力無く応答した。(1.11)

実は、機長たちを乗せたセスナ機の前部は、オブリガ島のすぐ隣のオメデ島近くの浅瀬に落ちた。オメデ族は、オブリガ族とは嫁を交換しあう半族同士であり、鉄の塊とともに落ちてきて最良の漁場を台なしにした奴等は村に禍をもたらすぞなもし!ということで機長以下、比較的温厚な半族のオブリガ預かりとなった。オブリガは初め面倒を見ていたが、体格が良く燃費の悪い機長たちはイモをやたら食べてしまうため、やはり疫病神だろうという長老の判断で処刑することにしたというのだった。働いて村の営みに貢献するでもなく、貴重な食料を徒食するだけの役立たずは、毎日を生きるのに精一杯の離れ小島には不要どころか害虫なのだ。安藤昌益が見ても糾弾するに決まっている。

それでも食い過ぎで死刑はあんまりだ、俺と同じ部族だから助けてやって下さい、もっと不耕貪食のデブもいるんだからと懇請したが、罪はそれだけではなく、何でも、日本人なら非常に有り難い場合に手を合わせる人は多いが、オブリガ的思考においては、手を合わせる行為は、男に対してならお礼の意味だが、女に対しては「よいではないか」というお誘いの意味なのだ。日本人パイロットは、きっと村の女性の親切に手を合わせて謝意を示していたのだろう。単なる誤解ではあるが、村人が総スカン食らわすのは当然とも言えよう。

ぎく!俺は付き人の村娘にジェスチャーで手を合わせてお礼を述べていなかっただろうか。娘が恥じらったように見えたのは、異人から突然「よいではないか」のサインを送られ、咄嗟にいかなる表情も作れなかったからなのではないか。俺は焦ってよくよく胸に手を当てて振り返ってみた。……よし大丈夫だ。俺は普段、神仏を拝む以外は、「いただきます」の際も手は合わせない習慣だ。確か、娘に礼を言う時も握手を求めたり、手を自分の膝に当ててお辞儀をしたんだったと思う。俺は処刑されなくてすむかな、と

刑場は島の北部、海岸沿いの崖だという。そこから突き落として生き延びた人間は未だかつて一人もいないという。彼らはその地を『悪魔の胃袋』と呼んでいる。落とされても命があれば、儀式として処刑は済んでいるからそれ以上追及はしないとの補足的掟もあるらしい。が、一人もいないから補足が適用されたことはない。きっと、その麓で俺たちが生活していたあの絶壁のことだ。海から上陸すれば生きられても、20mの高さから落っことされちゃペチャンコだろうな。

続く(2012.1.12)

第六章

ともかく、日本人パイロットの処刑を思いとどまらせなければならない。そして茄子たちも救い出さなければ。道々、酋長と交渉した。

「あなたたちは平和的な種族とお見受けする。人であれば命の大切さは分かるはずだ。俺を助けてくれたじゃないか。」

厳しい表情で酋長が答えた。

「平和は望ましいが、侵略は許さぬ。我々は勇敢なオブリガである。年に1度オメデと戦闘し、命を惜しまぬ精神の鍛錬は怠らない。それにお前は龍神様のお使いだから別格じゃ。」

「こんなに人口が少ない島で処刑なんてことを本当にしてきたのか。」

「身内は殺さない。百年くらい前に、我がオブリガ島を蹂躙した海賊が五人処刑されたと言い伝えられておる。お前の服は船長が着ていたものだ。」酋長は立ち止まり、両手を広げて天を仰いだ。頭上の鳥の羽の髪飾りが揺れた。「三代前の偉大なる酋長、比類なき呪術師、アホアホの時代の事じゃ。」

それを聞いた周りの村人が口々に「おおアホアホ!アホアホ!ホンガレチンガレ!」と叫び始めた。

「その五人はどうなった?」

「死んだ。あの崖から落ちれば命はない。」

「死亡を確認したのか?」

「死んだに決まっている。あそこは覗き込んでも崖の下はえぐられていて見えない。舟で近づくことはできるが、わざわざ忌まわしい『悪魔の胃袋』に立ち入って確かめるなんてことはしない。光輝なる我が始祖、偉大なる酋長、フヌケッケの定めし禁忌じゃ。」

彼はまた天を仰いだ。村人が「おおフヌケッケ!フヌケッケ!ホンガレチンガレ!」

「ねえ酋長、みんなはご先祖様を拝んでるの?」

「そうじゃ。肉体は滅びても偉大な酋長たちは常に我らと共におわすのじゃ。」

これはチャンスかも知れない。純朴な人々をちょろまかすのは良心が咎めるが、人の命には代えられない。

「海賊の方も、今でも二人生きてるんだよ。」

「嘘を言うな。偉大な酋長が生きているのは特別な神通力があるからだ。ただの人間が生きてるはずはない。」

「蔓を降ろしてみてくれ。昇ってくるから。」とは言ったが、体力消耗の激しい茄子たちがファイト一発のように上まで来れる可能性は低いかも知れない。でも一縷の望みはある。

「断崖から生還した者はいない。もし人間がいれば奇跡だ。」

「俺は知ってるんだ。」

「お前が龍神様のお使いだからわかるのか?」

「まあそんなとこだ。じゃああんた方の言う奇跡が起きたら、そこの罪人を釈放してくれるか?」

酋長は「お前は待たなければならない。今、偉大な酋長に訊ねてみるから。」と言って、ひざまずいて目を閉じ、掲げた両手を左右に振りながら呪文を唱え始めた。「スチミラカニトニカニ~」

お告げの下される間、考えた。崖に着いたら蔦を降ろしてもらって、適当な呪文に混ぜて茄子と鬼便の名前を呼んでみよう。「摩訶、鬼便茄子鬼便茄子。南無、蔦につかまって上がってこい鬼便茄子、便器は朝顔鬼便茄子。応答願いますどーぞ、チェックメイトキングツー、茶壺に追われてトッピンシャン。」とかなんとか。みんな日本語わからないんだから気づかないだろう。うまくいけば、俺の呪文で奇跡を起こしたことになる。

トランスから復帰した酋長は立ち上がり「よかろう。」と答えた。

やがてジャングルを抜け、荒涼とした崖っぷちに出た。酋長は若い衆に蔓を採取させ、崖の下に垂らすよう指示した。蔓を握った若者ラノチシチを先頭に一行が崖に近づいた時だった。

「アテンションプリーズ!!」と叫びながらいきなり茄子が飛び出してきた。驚いたのなんの、あんな驚きは落ちたと思ってた大学に受かった高校三年の春以来だぜ。

「このバカ野郎!驚かすんじゃねえ!」俺はラノチシチから蔓をふんだくり、茄子を鞭打った。

「わったった!あ痛たたた!痛たたた!やめてくださいよ!驚かすつもりじゃ…」

逃げる茄子。俺は我を取り戻した。こっちが勝手に驚いたんだ。

「ごめんごめん。どうやって昇ってきたんだ?今助けようとしてたんだよ。」

「切った椰子の木をたわませて投石機として使いました。それで一気にビンヨヨヨ~ン!と。ボクが石の代わりって訳。」得意顔。

「ほお~、考えやがったなぁ。」

一方、驚いた村人たちは口々に「悪魔だ!悪魔が胃袋から飛び出した!」と、食道逆流炎かエイリアンのチェストバスターでも見るかのように恐れおののいた。酋長が「皆の者、鎮まるのじゃ!」と一喝した。そして俺に向かい、

「この男が悪魔でないのは見ればわかる。脳天気な顔じゃ。お前の言うとおり人間がいた。約束通り罪人は許そう。」

「おーーーありがとう。本当にありがとうございます。」

機長たちは縛めを解かれた。土下座して「お客さん、ありがとう!!命の恩人だ。ありがとうありがとう。」と俺に手を合わせた。

「その恰好はやめといた方がいいぜ。誤解されるから。」と答えた。「これでめでたしめでたしだ。さあ村に帰ろう。」

酋長が「はて、二人生きているって話ではなかったかのう…」

そうでした。鬼便を忘れていました。

茄子によれば、鬼便の体重に対し即席の投石機は歯が立たないとのことだった。蔦をよじ登るしかないだろう。蔓を輪に丸めて崖に放り込み、

「おーい!聞こえるかーー!これにつかまって昇ってこーーい!」と呼びかけた。

すると下から「無理。筋力が落ちてるから無理。」と答えがあった。さらに「体に縛るから引き上げてくんない?」

少しは自分で努力しろよ、まったく。すると俺が思っていたことを察したのか、

「だって痩せてもデブなんだからしょうがないじゃないか!」という怒声が崖の下から聞こえた。

村への帰途、ジャングルで不注意な鬼便が、この島で人食い植物へと変異した巨大なハエトリソウに捕まったが、腹が出ていたのが幸い、口は閉じず、事なきを得た。

* * * * * * * * * *

こうして助かった俺たちは、たまたま秘境を取材にきた日本のテレビ局の取材班に運良く出会い、無事故郷に帰還したのだった。帰国してみると、チャチコの件は片づいていた。

完(2012.1.14)