第一章

春は弥生、日本の春は新たな門出の季節だ。隣の下宿屋の馬並み君たちも、大学卒業を迎える。ある昼下がり、元を連れてお堀の土手を散歩してたら、仲良し三人組が歩いてるところにぱったり出くわしたので、祝福しようと声をかけた。

「卒業おめでとう。みんな進路はどうなったの?」

三人は、誰が口火を切るか顔を見合わせたが、やがて有馬君が口を開いた。

「俺は故郷の長野の教員試験受かりまして、4月から県立高校に勤めます。」

「へえ〜!先生か。有馬君、まじめだったんだね〜。インテリだね〜。教育者だね〜。」

有馬君は「いやあ、それほどでも。」と頬の無精ヒゲをさすりながら照れた。実は俺は、先生という職業に大した尊敬の念は持っていない。深谷市に勤める前、ちょこっと高校で講師をしてたことがあり、教員の職場がどんなところかは大体分かっている。だが、その分、希望に満ちあふれた若者の夢をぶち壊す野暮は言いたくなかった。だから思わず必要以上に讃えてしまった。我ながら大袈裟で不自然だったが、素直に照れたところを見ると、彼は不自然とは感じていないようだ。この素朴さが、教壇で悪ガキの前で裏目に出なければ良いのだが。でも、この男もプロレス研究会所属だ(※第19話参照)。いざとなれば『坊ちゃん』ばりに大暴れする正義漢になれるかもしれない。頑張れよ。

「で、そっちは?」他の二人に水を向ける。

馬場君「俺、サークル活動にハマっちゃって、大日本プロレスに入ることにしたっス。」

「レスラーとしちゃ少し背は小さいね。」なぜか元も「チッチャイネ。」

馬場君、これまたなぜか、ややムキになり、

「大丈夫っス!俊敏な動きで売りますから。『ダイナマイト馬場』ですから。」

元「ばあば」

俺「ごめんごめん。せいぜい精進してくれたまえ。君なら世界チャンピオンになれるさ。」

馬場君「そんなチャンピオンなんて…」

馬場君は有馬君よりおだてには乗らない性格のようだ。

「そりゃあ、すぐには無理だろうけどな。あの高館山だって横綱目指して頑張ってんだから、あんたも負けるなってことだよ。」

「そうか!シモネッタを奪った憎っくき高館め!(※第30話参照)今に見ていろ俺だって!」

「その意気だ!」まだ未練持っていたのか、わりかし男子ってのはウエットなんだよな、この辺。それにしても、馬並みの顔色が浮かない。

「馬…いや、山並君は?」

馬並み、俯いたまま「俺は大学残ります。」

「大学院か、すげえな〜。『末は博士か大臣か』だね。」

この言葉、子供の頃は最高の出世なんだろうと思っていたが、大人になってみると「博士」はまだしも、「大臣」なんて大抵の人はなりたくもなかろう。社会は経済的な最強者が牛耳っているのだ。

「いや、それがその……留年です。デンマークに留学してて(※第32話参照)就活に乗り遅れちゃって。留年すれば一応新卒で活動できるもんで。」

「あ、そうですか。それはすまなかった。『卒業おめでとう』は撤回いたします。」

「いえ、いいっスよ。」

「まあ、俺もみんな一遍にいなくなっても寂しいから、一人くらい水房荘に残っていてもらわないとな。馬並み君、そしたらこの一年俺は応援するぜ。就活はとにかく積極性だ!入る気満々で行かないと認めてもらえないからな。大企業に入った知り合いの娘が言うには、『他の人達は、自分の就職なのに傍目にもやる気が感じられなかった』ってよ。」

「はい!今年こそ留学経験を前面に出して必ず内定取ります!」

「そうだとも!普段下宿の四畳半で溜まりに溜まった欲求不満を昇華する時が到来したのだ!僕も私も赤に白!走って飛んで手を挙げて!競え青春、強きもの!フレー!フレー!う〜ま〜な〜みっ!!…いや…山並。」

「けど、その知り合いの娘って?」

人がせっかくエールを送ってやってんのに、娘がどうしたってんだ。

「商店街のケーキ屋の子供だけどよ。……あれ?お前、何考えてんの?」

「いえあのその…」

「バーロー!女漁りは内定の後だ!この種馬野郎!独り立ちできてからでいいんだそんなものは。」

元「バーロー」

馬並み「でも彼女がいれば張り合いが違うし。」

俺「それもそうだ。じゃあ紹介しようか。」

すると他の二人が身を乗り出し「俺たちは就職決めてます!俺たちに紹介を!」

馬並みムッとして「何だよお前ら!俺が先じゃないか!第一、有馬は長野だろ?」

「関係ねえら。半人前は引っ込んでろ!」「何だと?やるか?!」「やろうってのか?!」

俺「相変わらず仲が良いね。」

といった会話を交わして、飯田橋の店に戻った。

「ただいま〜」「ま〜(元の声)」

そこにはおゆき婆さんが待っていた。いつもは市ヶ谷の自宅で家事をしており、最近は店には顔を出してなかった。珍しいな。

「どうしたよ。」俺は店の帽子をかぶりながら尋ねた。おゆきはこぼれんばかりの笑顔で、

「孝一が帰ってくるんだよ!」と声を弾ませた。

続く(2011.10.1)

第二章

孝一は第24話で登場したおゆきの一人息子で、俺の乳兄弟だ。伊焼酎商事のムンバイ支社に勤務しており、インド人の嫁さんとの間に生後間もない娘がいる。4月の転勤で日本に帰国が叶ったというのだ。

おゆきは、息子とまた一緒に暮らせると言って喜んだ。孝一は入社後間もなくその語学力を買われムンバイへ赴任したから、おゆきと離れて早10年にもなる。その間、おゆきさんは独りぼっちだから、俺ん家のお手伝いさんをしてくれていたという訳さ。母一人子一人の家庭だから親子の絆は海よりも深い。俺も世話になってきた婆さんが喜ぶのを見て無性に嬉しかった。小上がりの帳場で、店番していた俺の両親と一緒に言祝いだ。そのうち、

「若旦那、家探し手伝っとくれよ。」

「え?いいけどさ。孝ちゃん商社で高給取りだから、自分で住宅探せるんじゃねえの?」

「でも田園調布とかだったら嫌じゃない。私ゃ元々芸者だし、あんまりお高くとまってる場所なんか向かないよ。こっちの方がいい。」

「孝ちゃんがいればいいじゃねえか。しっかりした嫁さんもいるんだし、優雅に暮らせるぜ。」

「だってずっとこの辺で生きてきたんだから。知り合いも多いしさ。」

俺「贅沢なんだよ、この婆ぁはよ!田園調布のどこが不満なんだ。俺行ったことないけど。そもそも田園なのか調布なのかはっきりしてもらいたいね。ふざけんなってんだ!」

お袋が「そんなのは知らないけどね、年取ったら馴染んだ環境が一番なんだよ。手伝ってやんなよ。」

おゆきは「近くに住めれば、元ちゃんの顔だってちょくちょく見に来れるじゃない。」

と言って、その側にしゃがみ込んで空のザルで遊んでいる元の頭を撫でた。元は上を向いて「あーい!」と手を挙げて笑った。

俺「手伝うのはいいんだけどよ…。孝ちゃんが良いって言うかな。」

おゆき「孝一だって神楽坂で育ったんだ。大丈夫だよ。」

次の日から家探しが始まった。近所の不動産屋を回ったものの、おゆきの希望する一戸建てはなかなか見つからなかった。市ヶ谷界隈は小さいアパートや民家が密集した地域だが、古くからの家が多く、簡単に売り家は出ない。飯田橋駅方面の大きなマンションなら親子三代4人で暮らせる物件はあるのだが、それはおゆきが気に入らない。確かに現代建築は味気ないし、どうしても土着感に欠けるものがある。地縁を重視するおゆきが敬遠する気持ちはよく分かる。

2〜3日探しあぐねて、ここは自宅の茶の間。

「ねえなあ、この辺は…。どうしてもってんなら、いっそのこと隣の水房荘にするか?卒業で学生減るから空きもできるし。3部屋くらい借りりゃ何とかなるだろ。足んなきゃ馬並みを追い出して…」

マリア「ソレワカワイソナノヨ。」

「あれ?お前、やけに馬並みびいきじゃない?あんな木偶の坊のどこがいいんだ?さては種馬が好…」

「バカジャナカロカ?」

おゆき「大家さんの前じゃ決して言えないけど、正直言って狭いし古いし。それにお風呂がないからね。赤ちゃん育てるのに困るよ。」

「コナイダ地震ノトキ、物干シ落チタンダトサ。オシメモ干スデキナイノヨ。」

すると、会話の傍らで正体の女狐の形態で元とじゃれていたお紺が小娘姿になって、

「じゃあさ、あたいがその辺の一人暮らしのお爺ちゃんに取り憑いて、取り殺しちゃおうか。でさ、その空き家を買い取るの。」

俺「お前ね、言っていいことと悪いことがあるぞ。幸せに暮らすために殺しなんかしちゃいけないの!でも、もし殺るんだったら近江屋のご隠居がぼちぼちかな。」

お紺「いけないんだよ!そんなこと口にしちゃ。あたいはあくまでも《その辺のお爺ちゃん》って言ったんだからね。一般論だよ。」

おゆき「近江屋さんは子孫繁栄。曾孫までいるんだから、到底横取りゃできないねぇ。」

お紺をたしなめたはずだったのに、どこからか調布、じゃなかった調子が狂ったようだ。だがもう後へは引けない。否定されたら否定する、これが人間の性である。弁証法ってのはこのことだろうか。

「だから《もし》って言ったじゃねえか!仮定の話だろ!不殺生がモットーの俺が本気で言う訳ねえだろうが!!う〜む…それにしても曾孫までいるとはあのヒヒ爺ぃめ、あいつこそ種馬だったのか。そうか!下宿屋とヒヒ爺ぃを止揚したら種馬になるのかね。」

余計おかしくなってしまった。マリアが交通整理をする。

「ミンナ落チ着クガヨイ。アノネ、売テナイナラバ、作レバイイノダ。」

「どこにだよ。こんな都会にそうそう空き地なんかねえよ。」

雪女のステファニー「ラーメン屋さんの近くに駐車場がありまする。」

「ああ、『華賓舗』の裏手のね。…それ、名案かもしんない!地主は誰だ?」

「さて、分かりかねまする。」

「婆さん。あそこって昔、何だったっけ?」

おゆき「クリーニング屋さんだよ、『落葉舎』っていう。5〜6年…いや7〜8年前かしら、ご主人が病気になったから店たたんで、そのあと駐車場になったんだよ。」

「じゃあそのクリーニング屋に掛け合ってみるか。婆さん、その人今どこに住んでるか知らねえか?」

「分かんないねえ。でも、大旦那なら知ってるかもよ。」

商店街の顔役である親父に聞いたら、そのクリーニング屋は

続く(2011.10.1)

第三章

俺とおゆきで『フレッシュひたち』に乗って水戸へ行った。象潟さん家は、水戸駅からバスで30分、偕楽園を越えて那珂川を少し遡った、水戸市植物公園の近くにあった。平屋建ての広い屋敷だ。ピンポーン、とドアホンを押す。

出てこない。もう一回押した。でも出てこない。短気な江戸っ子は庭に回った。白髪の丸刈りの老人が棚の盆栽を剪定していた。ピンポンが聞こえなかったんなら耳が遠いのかも知れない。大声で、「こんにちは!東京の緒方です!」

「わあ!」ガシャン!!驚いた老人は鋏を松の枝に引っかけて植木鉢を落っことした。振り向いたその顔には見覚えがあった。あー、いたいた。こんな顔のオッサン、前にいたわ。近所で見かけたよ。

「ああ、市ヶ谷の緒方さんね…。」何か怒ってるみたい。しかし用件は電話で伝えておいたので、すぐに客間に通してくれた。象潟さんは床の間を背に胡座をかいた。客はこっちなんだがな。でもお願いに来てる立場だから、まあいいか。

「飯田橋の土地をお譲りいただけませんか。あなたもご存知のこのおゆき婆さんの息子が外国から帰ってきて居を構えたいってんです。婆さんも、住み慣れた土地を離れたくないってんですよ。」

象潟さんは、萩焼のでかい湯飲みを持ちながら難しそうな顔をして、

「電話でお話を聞いてから考えとったですが、あすこを売るのはどうも…」

あれ?変だな。電話口じゃあ好意的な感触だったんだが。

「駄目ですか?何とかなりませんか?」盆栽壊れたから気分を害したかな。あんな屁みたいな盆栽(※盆栽が祖父の趣味だったので、俺はある程度目利きである)が大事なのかな。それとも駐車場の上がりがそんなに良いのかな。こんなでっかい家に住んでてまだ足りないのか、この爺ぃは我利我利亡者なのか。そう思うと目の前の男の顔が意地悪に見えてきた。うっかり「駐車場ビジネスはおいしいんですか?」と口走ってしまった。

象潟氏は、滅相もないといった風に目を見開き、

「とっぺつもねー。不動産屋に土地の有効活用とかいうことで勧められたですけんど、人が住んだ方がええとは分かってます。特にあの辺りは更地があるよりか建物があって賑わっておった方がええべ。」

おゆき「じゃあどうして…」

「使ってねえ土地だから買ってもらいればとは思うが、孫のためさ取っておきてえ気もあるです。今東京の大学さ行ってましてね。将来、あっちで仕事見つけて結婚、なんて時に家を建ででやりてえと思いまして。」

おゆき「そうですか。それじゃあ仕方ありません。そうとは知らず無理なお願いいたしまして申し訳ござんせんでした。」

「諦めんのか?」気っぷの良い江戸っ子芸者は諦めも良い。

「だってお孫さんのためじゃしょうがないじゃないの。私が孝一のこと考えるのと一緒だよ。」

象潟さんは「わざわざこんな田舎までご足労させて、ご希望に添えなぐて申し訳ねえな。」と腰を上げかけた。とその時、襖がガラッと開き、

「なあ祖父ちゃん、ママどこ?」と詰襟姿の少年が顔を出した。

「こら!お客さんだぞ!」老人が叱った。「あ、ごめん」「挨拶しなさい!」

少年は小さい声で「こんにちは、修一です。」と言って首を突き出してお辞儀をし、襖を閉めた。

俺「二番目のお孫さんですか。」

「はあ、まあ。礼儀知らずな奴でお恥ずかしい。」

するとまた襖が開いて、「俺、一人っ子です。」「これ!立ち聞きしおって!」

一人っ子だって?!「象潟さん、じゃあ東京の孫ってのは?」この爺ぃ、嘘つきやがったな。象潟は鼻白んだ様子で、

「ええ加減なごじゃっぺ言ってすんませんでした。実はあの土地の名義は俺じゃねえで、今年百歳になるうぢの親父なんです。クリーニング屋さ始めたのが親父で、俺は二代目だったです。」

「へえご長寿ですな〜。お元気なんで?」

「いや、それがもう長ぐはねえんだ。そんでから、相続税対策のために今はあすこを手放したくねえんだわなこれ。」

またガラッと襖が開いた。「祖父ちゃん。曾祖父ちゃんは俺が生まれる前に死んでるじゃないか。」

「こら!修!何べん言ったら分がるんだ馬鹿者!!」象潟は真っ赤になって怒った。

「象潟さん、一体どうなってんです?本当のとこ話しちゃくれませんか?」

お膳の前で腕組みをして唸る象潟。俺は爺ぃを見つめた。この嘘つき野郎め、事と次第によっちゃ勘弁しねえぞ。俺は人知れず膝の上の拳を握りしめた。

象潟が目を上げ、いきなり、

「うるせえうるせえうるせえべ!!自分の土地さ自分がどうしようと勝手だっぺ!そうだよ!そうですよ!駐車場が儲かるだよ!!元手なしで金が入るだ!儲けて悪いか?!どうせ俺ぁがめついさ!俺ぁ自分が持ってる物は何にも手放さねえど!!物価高の時に買った土地だ。今売っだら目減りしぢまうんだ。まっだぐ、こっちが評判を気にしてせっかく美談の言い訳考えたのに…。そうだ!盆栽だって!そうだそうだ!あれだって値切り倒してやっと得して買ったんだど!!ひっ…人が損するからこっちが得すんだべ。世の中はそんなもんだべ…。お帰り下さい!帰って下さい!大体、修の奴が余計なことを教えるからいかんのだ!こら!修!しゅーーう!!こっち来なさい!!」

とまくし立てた。この男は嘘つきの守銭奴であるばかりか偽善者だ。俺は怒りを通り越して、哀れみさえ覚えた。

俺「おゆきさん、帰ろう。かわいそうな人だからそっとしといてあげよう。」

おゆき「そうだね。」

俺「じゃあ象潟さん、お邪魔しました。」

おゆき「せっかく言い値で買おうと思って来たんだけどねえ。」

象潟、焦って「えっ?言い値?」

俺「長居は無用だ。こんなケツの穴の小さいクソ爺ぃの土地に家建てちゃ、孝ちゃんの新生活が穢れらあ。」

おゆき「では象潟さん、お達者で。大丈夫ですよ、飯田橋であんたの悪口なんか広めませんからご安心下さいな。私らぁ、きれいなもんだ。何たって江戸っ子だからね。」

象潟「ちょっと待ってけろ。やっぱし考え直しても…」

俺「あばよ。売りに来たってもう買ってやんないからな。」

水戸くんだりまで来て手ぶらで帰っちゃ勿体ないので、梅を見て、弘道館を見学して水戸藩の歴史に触れ、東京へ帰った。

続く(2011.10.2)

第四章

「あいつはこの町にいた時から業突張りだったんだ。会合だっていつも他人にたかる奴だったよ。」親父に象潟から断られた話をすると、こう答えた。「だから難しい交渉だと思ってたんだ。」

「何だと?!始めっから知ってんなら何で教えてくれなかったんだよ。とんだ無駄足踏んだぜ。」

「悪い悪い。いや、おゆきさんが言い値で買うつもりだって言うから、それなら奴も売るだろうと思ってよ。」

おゆき「そうそう。最後にそれ言ったら目の色変えてたわ。」

俺「あの唐変木め、ケチ臭いばっかりに儲け損なったよな。ざまあみろだ。」

おゆきが溜息をつき、「でも家探しは振り出しだ…。」

俺「気を落とすな婆ぁ。孝ちゃんが帰る4月まで気長に探そうぜ。」

ところが間もなく、頼んでおいた不動産屋から吉報が届いた。矢来町の土地持ちが老朽化した大邸宅を手頃な広さに建て替えるに当たり、土地を一部分譲するというのだ。矢来町なら家からも近いし、多少高くても大企業の孝一なら買えるだろう。敷地の下見をしたら、二十坪足らずで小さかったが、二階建てにすりゃ四人で暮らすには十分だと思った。そうそう市場に出ない物件だから買うしかない。仮契約しちゃおうと相談している時に、孝一から連絡が入った。予定が急遽早まり、明日成田に着くという。本人が来るんなら任せりゃいいや。俺は一気に肩の荷が下りた。

俺とおゆきとマリアで成田に迎えに行った。孝一と面識のある茄子(※第24話参照)が運転手を買って出てくれた。ワゴン車内で、

おゆき「孝一、新居の土地が見つかったんだよ。ねえ若旦ちゃん。」

俺「そうなんだよ。矢来町だぜ。滅多にない好物件だよ。」

孝一「何のこと?新居って。」

俺「決まってらあ。孝ちゃん親子のマイホームじゃねえか。」

マリア「ゴ近所ヅキアイヨロシクネ。」

孝一「え?俺、まだ日本には住めないよ。」

一同「何だって??!!!」

キキーーーッ!!急ブレーキ!ベビーシートの赤ちゃんが泣き出した。助手席の俺はダッシュボードにあった『東京都区分地図』で茄子頭を張り飛ばした。

「何だボケ茄子!何やってんだ!赤ちゃんがいるんだぞ、このオタンチン!」

茄子「ほげーーっ!だってみんなが大声出すから〜。」

孝一「あーびっくりした。ラーダー(※奥さんの名)、大丈夫だったかい?アンバパーリ(※赤ん坊の名)は?」

ラーダー「大丈夫です。インドより恐い運転です。」

茄子「ごめんちゃい。」

俺「けどよ、日本に住まないってどういうことだよ。」

孝一「この帰国は一時帰国なんだ。4月の10日から、今度はマドリード勤務になってさ。」

何ということだろう。どうしてこんな行き違いが生じたのか。

おゆきはさすがにショックを隠せない。

「私ゃそんな話聞いてないけど…。」と涙目で孝一の方を見る。

孝一も逆にショックなようだ。「母ちゃんボケたのか?俺、ちゃんと言ったぜ。」

おゆきはキッとした目になり、「電話で『家の方、よろしく頼むよ』って言ったじゃないの。忘れたのかい。」

孝一もムキになる。「そんなこと絶対に言ってねえっつーの!」

親子喧嘩かよ。火事と喧嘩は好きだが、他人様の親子喧嘩は見ていてつらい。

おゆき「いや絶対言った!『間取りはまかせるからよろしく』って絶対言ったね!私ゃ、しっかり覚えてんだ。親を馬鹿にするのもいい加減にしてもらいたいもんだ!」

孝一「間取りの事なんて、ひとっ言も言ってねえだろ!」

ラーダー「確か、孝一は『マドリードだけどよろしく』と言いましたよ。私、そばに坐って聞いてました。」

なんでえ、《寅さん》がウィーンを湯布院と聞き違えたのと同じパターンか。

孝一「マドリードを間取りと思ったのか…。誤解じゃしょうがねえけどなぁ…。そういえば聞き返された時、《マードリ》なんて発音が妙に上手いと思ったんだよなあ…。とにかく、俺はマドリード行かなきゃならないんだよ。」

おゆき「でも『また一緒に暮らそう』って言ってくれたじゃないの。」

孝一「ああ、それはさ、マドリードに連れて行きたいんだよ、母ちゃんを。向こうでみんなで暮らしたいんだ。」

続く(2011.10.2)

第五章

おゆきさんには大変なことになった。田園調布どころかマドリードだ。親を引き取りたい孝一の気持ちももっともだが、観光で行くのとは訳が違う。言葉も分からない異国なんて、婆さんの望む地縁重視もへったくれもない。究極の選択を迫られる高齢者。

孝一たちの泊まる東京駅近くのホテルで、親子は話し合った。俺が口を差し挟める事柄ではないから、先に帰って待っていた。

「婆さんどうするつもりかなあ…」

「スペインモ良イ所ヨ。」

「そりゃ分かってるけどよ。ヨーロッパは日本の年寄りが住むには過酷だぜ。」

「スメラミヤコ」「へ?」「スメラミヤコト申シマス。」「ああ!住めば都か。」

「オテテワココニシナサイ」「何?」「昔カラ、オテテワココニシナサイト申シマス。」

「老いては子に従えだろ。」「ソナノヨ。」

「じゃあマリアは賛成なのか?スペイン行き。」

「ダッテ孝一、オ母サン心配スルワ当タリ前。私ダッテトスカーナノパパァヤマンマヲ心配シマス。」

「でもきっと婆さんパエリヤとかソッパ・デ・アホ(※ニンニクのスープ)なんか食えねえぞ。絶対みそ汁とか飯がなきゃ。」

「確カニソッパ・デ・アホワ、アホ臭イケド。マドリードナラバ、日本ノ食ベ物アルジャナイ?ミヤコダカラ。」

「だけど便器だってでっかいから、おゆきなんか落っこっちゃうよ。」

「ソレワソウダワ。」

それまで黙っていた茄子が、

「ははあ、若旦ちゃん、おゆきさんが行っちゃうのが寂しいんでしょ。」

はっ!そうだったのか。俺は無意識に婆さんと別れるのが嫌だったのかも知れない。婆さんのためを思っているようでも実は自分のことばかり考えていたのだろうか。俺って奴は何と情けない人間なのか。

「そうだな…。俺よりも婆さんの幸せを考えるべきなんだ。親子が一緒に暮らすのが一番なんだ。よおし!ここは一発、気持ち良く送り出そう。」

おゆきさんよ、今まで世話んなったな。あんたのお乳がなきゃ俺は大きくなれなかったぜ。酔っ払って帰ってきてトイレで寝ちゃった時、起こしてくれてありがとうよ。毎日炊事洗濯ばかりさせて済まなかったな。お陰で俺は一向に家事が苦手だよ。昔、俺ん家の親子と婆さんと孝ちゃんで豊島園行った時は楽しかったな。俺はお化け屋敷が恐くて恐くて婆さんの尻にくっついたっきりだったっけ。誕生日のたんびに赤飯焚いてくれて美味しかったぜ、でももう食えなくなるのか。マリアに日本の習俗を教えてくれてありがとう。そういやぁマリアとの結婚をいち早く認めてくれたのも婆さんだったな。俺の心には、おゆき婆さんとの思い出が走馬燈のように駆け巡った。

いかんいかん。泣きそうになってきた。茄子やマリアの前で涙を見せる訳にはいかない。

「ごめん」と言って、二階に上がった。ふと見ると婆さんの六畳間の襖が開いている。俺は部屋の前に立ち、室内を眺めた。よく整頓されている。そうだ仏壇だ。おゆきはこれを持って行くのだろうか。おゆきが死んだらスペインに葬るのだろうか。死ぬ前に心残りがないようにしてあげなくてはならない。実家の墓参りも連れてかなきゃ。ご近所への挨拶回りもちゃんとやらなきゃ。おゆきの芸者時代の仲間がいるなら、ひと目合わせてやんなくちゃ。甲府にいとこがいるとか言ってたな。今生の別れになるかも知れないんだから、連れて行ってやろう。

外国に引っ越すとなりゃ、いろいろ忙しくなるな。まずスペイン語を教えなければならない。そのためには俺がまず覚えなきゃならない。ウノ、ドス、トレス、クワトロ……?「5」って何てったっけ?ムーチャスグラシアス、セルベッサ、イダ・イ・ブエルタ、ブエナスディアス、ベサメムーチョ、セレソローサ、マルセリーノ・パン・イ・ビーノ、エル・イホ・デ・ウナ・グラン・プータ、ポルファボール、イベリコ豚。

定住用のビザも申請しなくては。スペイン大使館はどこだ?婆さん向こうで友達できるかな?向こうがフラメンコで来るなら得意の日本舞踊で見返してやれ。となると、着物や帯や扇子なんかも持たせなきゃならないな。日本の音楽もCDに焼いてやろう。婆さん酒が好きだから、『七海山』もあげよう。だから徳利と猪口も要るな。マドリードにも鍼灸院はあるだろうか。なければ、婆さんの通っている牛込治療院の荒井先生を派遣しなきゃなるまい。夕陽の差す六畳間で、俺は寂しさを振り切り、前向きに考えた。

「ただいまー」婆さんの声だ。(10.10)

婆さんの門出を祝福しよう。俺は一気に階段を駆け下りた。おゆきは上がりかまちに片足を乗せたところだった。後ろには孝一夫婦も控えている。それに気を取られて足許不注意の俺は、途中つまずいてバランスを崩し転げ落ちた。

「大丈夫かい?!!」

お年寄りが駆け寄ってきた。ぐらんぐらん目が回る。

「どちらさんですか?」俺は仰向けで答えた。

「何言ってんだい?若旦ちゃん!」

どうにも見覚えがない。襖が開き、外人女と茄子面の男が現れた。

「怪我ナイ?ダイジョブノ?」

いきなり外人に話しかけられると緊張するなあ。「I'm fine,thank you.」

「若旦ちゃん、さては記憶喪失ですな。」茄子面が言った。

え?俺、記憶喪失?そういえば私は誰?ここはどこ?

「キオクソーシツッテ何?ショジョソーシツト違ウノ?」

変な外人だなあ。「外人さん。記憶喪失っていうのはロストヴァージンじゃなくてねえ、覚えていることをなくすことだよ。」

「トイウコトワ、前ニワカダンチャンガ言ッテタ《身心脱落》ノ境地ノコト?トウトウワカダンチャン、悟リヲ開イタノネ。コングラトゥラツィオーネ!」

女は俺に抱きついてきた。馴れ馴れしい女だ。でも分かったぞ。俺は禅僧だったのか!だが、過去を失うことが悟りなのだろうか。そんなことくらいなら、毎日毎日、永遠の現在を生きる動物たちだってやっている。ではこの俺は人間ではないのだろうか?胡蝶の夢なのだろうか…。いや違う!この外人娘が禅というものを勘違いしているのだ。

「あんたねえ、日本文化ってのは奥が深いんですよ。ちょっと観光に来たくらいで理解できるもんじゃありませんぜ。」

「ドーナッテルノ?ワカダンチャン?ヨソヨソヨソシイダワ!ワカダンチャン?!ワカダンチャン?!」

女は今度は必死な顔で俺の肩を揺すった。その横では老婆が涙ぐんでいる。

「お暇乞いに来たのに…こんなんじゃ…」

知らない人に暇乞いされたって屁でもねえや。勝手にどこでも行きゃいいじゃん。

さあどうなる?!俺!(2011.10.16)

第六章

俺は二階の部屋へ連れて行かれ、布団に寝かせられた。身体は擦り傷一つなかったが頭痛がするんで、お言葉に甘えて休ませてもらうことにした。

一人にしてもらい少しぼーっとしていたら、やがてお婆さんがモジャモジャ頭のマッドサイエンティストみたいなお医者さん(※第12話参照)を連れてきた。

「あれ?さっきの外人さんは?」俺好みの顔だったので何となく気になった。階段を上がる足音が複数だったので、あの外人娘も来るものと感じていたのだが。

「下で泣いてるよぅ、かわいそうに…。私が何としても治してやるからね。青山先生、どうぞ診てやって下さいな。」

医者は俺にいくつか問診した。こちとら初めての記憶喪失(※本当は記憶喪失が初めてかどうかは分からない、だって記憶喪失だから)、心当たりのない質問ばかりだったが、少なくとも俺が日本人だということはよく認識できた。さっきの女を外人だと思うってことは、俺が日本人だからだ。

「どうでしょう先生」と老婆が訊ねる。

「専門じゃないからはっきりとは言えないが、記憶喪失は軽ければ、時間が経てば記憶が戻ることもよくあるようだよ。」

婆さん「時間ってどのくらい…」

俺はその会話が引っ掛かった。

「時間とおっしゃいますが、時間ってのは何でしょう。」

「時間は時間じゃよ。時間も分からなくなったかね。」

「いや俺が聞きたいのはこういうことなんです。時間には始めもなければ終わりもないっていうでしょ。始めも終わりもないってことは、その間にあるはずの幅もないってことになるでしょ。ということは時間というものはないという結論になるじゃありませんか。」

「ふむ、なるほど。」医師は爆発頭を掻いた。「しかし実際この世は諸行無常だよ。人も年月を経て成長し年老いていくじゃないか。風邪一つ治すにしても時間はかかる。どうしたって時間はあるじゃろう。」

「でもそれは変化でしょう。一日っていう単位だって地球の自転運動でしょう。運動変化のことを時間って呼んでるだけなんじゃないですかね。生者必滅会者定離ったって全部変化じゃねえか。」

医師「どうも頭を打って冴えてきちゃったようだね。」

婆さん「私ゃ気が変になったように見えますがね。」

知性までは喪失していないと思う。「お婆さん。俺はさっきから考えてたんだ。記憶を失うってのは自分を失うことなんだ。自分というものが過去の記憶で出来上がってるんなら、今の俺には時間は意味がないだろうって。」

婆さん「やっぱヤバイわ、こりゃ。この人は酒飲んで酔っ払いでもしなきゃこんな変なこと言わないもん。普段はもっとバカだからね。」

突如俺は敏感に反応した。「酒?酒ですか?下さい頂戴ポルファボール。ペルファボーレにビッテシェーン。シルヴプレなら鶏ゃ二十歳。芋虫ゃ十九で嫁に行く。」

医師がひらめいたような表情で、

「おゆきさん。ちょっと試しに酒飲ましてごらんなさい。もしかすると配線が繋がるかも知れんぞ、この大酒飲み。」お婆さんはおゆきっていうのか。

「そりゃあ良いや。若旦ちゃんにゃお酒がなくっちゃね。絶対効くよ。」(10.16)

一階の広い部屋に通され、コップ酒を振る舞われた。外人娘が一升瓶から注いでくれた。

「お、ありがとうござんす…」と言いかけてふと真面目になった。好みの顔でも知らない人からは物をもらうことはできない。「あ〜、でも今、持ち合わせねえんだ。だからご遠慮します。」

「オ前サンガ稼イダオ金デ買イマシタ。ダカラ飲ンデイイノダ。」

俺が外人の家の金を稼ぐはずないが、親切な人の好意は無にしてはいけない。

「そうですか?そんじゃ遠慮なく。そうだ、不躾ついでに、つまみは何かありませんか?」

俺は、空飲みは胃に良くないので避けるのだ。

「今朝ノ残リノ塩ジャケナラアルケド。」

「俺、塩鮭なんか残したっけ?」

おゆき「お?記憶が戻ってきてるんじゃない?」

「いえ、ふと今朝からご厄介になってたんじゃないかなと思って。何せ記憶喪失ですから。」

茄子面「ボクが神隠しで人事不省の時は、常春が効いたよ。(※第25話参照)」

1歳くらいの茶髪の巻き毛の緑色の眼の餓鬼が、外人娘に連れられて出てきた。

「だったん」

何だよ韃靼ってのは。タタール族なのかよ俺は。

「違ウデショ。元ハ『ワカダンチャン』ッテ言ッチャダメヨ。オ父サンヨ、オトーーサン。」

「とーたん」

バカ言え!俺が外人の父親な訳ないだろ!いくら記憶がなくたってそっちの覚え……。もしや、俺はこの女と…?そしてその結果この子が…?

「あの…、ミーはユーとサムシングをドゥーいたしましたか?」初対面なので婉曲に聞いてみた。

「“me”トカ“you”トカワ、イングレーゼ。私ワイタリアーナデショ。」

「ああイタリア人ですか。じゃあ俺はタタール系イタリア人なのですか?」

「まあとにかく一杯やりなよ。俺も付き合うから。ほら乾杯。」

と、部屋の隅にいた背広の男が突如コップを差し出した。おゆきさんが、

「孝一だよ。幼なじみだから分かるだろ?」と話しかけた。孝一ねぇ、残念ながら見覚えない。

一応乾杯した。「くーーっ!うめえなあ。」

「とーたん」餓鬼が俺の胡座の膝に乗ってきた。何だよ、俺が酒を味わっているのに…。あれ?

「何だかこの子、しっくりくるというか、俺的な香りがするんだが。」

すると「ソレモソノハズ!今度ワ私ヲ味ワッテ下サ〜イ!ボナペティート!

外人娘がのしかかってきた。唇が迫る。

どうなる?!俺!(2011.10.19)

第七章

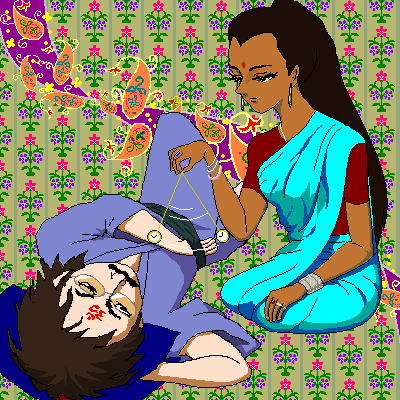

「はしたないですよ」と間一髪、色の黒いサリー姿の女が、イタリア人の手首を取って遮った。「女性は慎み深くなければならないのです。」

「ゴメンナサイ。焦ッチャッタ。てへ(恥)。」

素直にイタリア人は従った。アーリヤ系どうしのシンパシーだろうか。インド人が、

「この病気には、ガツンと効くことが知っています。」

ガツンって、激辛カレーの刺激かな。どうせならタンドリーチキン付きが好きだな。日本酒と鶏肉は合うのだから。

「一種の催眠術、その名もクッチャピントラヴェーダです。心の奥深く沈んでいる記憶を甦らせるインドの伝統的療法です。」

孝一が「これは効果抜群なんだぜ。なっ、ラーダー」インド人はラーダーっていうのか。

ともかく勧められるほど疑いたくなるのが賢い消費者の人情だ。

「それって精神分析じゃねえの?それともドラッグ?チャイも付くの?」

ラーダー「ちゃうあります。似非フロイト的な性的な疑似カーマスートラでもなく、マツモトキヨミでもありません。あなたが恥ずかしがるような部分は暴きません。大丈夫です。」

「別に俺ぁどっこの部位も恥ずかしくなんかないね。キンタ○の裏をお天道様に照らしたって恥ずかしくないですね。♪キ〜ンタ○を〜太陽に〜透かしてみれば〜、真ぁ〜っ赤に流れる〜僕の血潮ぉ〜♪ってね。」

記憶喪失だから、こわいもの知らずに決まっている。

「それならよろしいです。ではそこに寝て下さい。」

「アーン、ズルイノヨ。サッキハ私ヲ止メトイテ、自分バッカリ、パッカリ。」

ラーダーが「落ち着いて下さいマリアさん。」イタリア人はマリアっていうのか。

「私は何も若旦ちゃんと同衾しようとするのではないのです。リラックスさせるためです。」

「キンタ○ノ裏ヲ?」

「違います!お酒酔ったのですか?少し黙っていて下さい。」

マリアを黙らせたところで、ラーダーは手提げバッグからおもむろに金色の懐中時計を取り出した。意を汲んだ俺は座布団を枕に自発的に横になった。ラーダーはバッグから小さな香炉も出して、火を点けた。インドっぽいアロマが部屋に広がるなか、ラーダーは振り子のように時計を揺らす。

「あ〜なたはだ〜んだ〜ん眠く〜なる〜…。まぶたがへヴィ〜に、ヘヴィ〜、へヴィ〜…」

おぉぉ…だんだん眠〜くなってきた。She's so heavy〜〜!

「グースカピースカ、フゴゴゴゴ…」いきなり茄子面が眠ってしまった。先を越された。(10.20)

思わず「何やってんだこの茄子!俺の番だろ!」と頭を張り倒した。

茄子「ほげ〜っ」

お婆さん「あら!茄子兵衛さんのことは覚えてんだ。」

俺「いや、こいつ茄子面してるもんだからさ。つい」

ラーダー「やり直します。へヴィ〜へヴィ〜。マッチャーリカ・ツッチャーリカ・ピッチャーリカ・プッター」

眼がとろんとしてきた。「どうですか?」「う〜ん…」意識がぼんやりしてきた。Jai Guru Deva.OM.

「効いてきたみたいです。では始めましょう。」「う…うむ」

「あなたは十歳です。今、気になっていることはありませんか?」

「ん〜と…。明日、豊島園に行くんだけど、お化け屋敷は恐いからやだなぁ。」

「お化け屋敷に入らなければいいでしょう。」

「だって、善蔵(※弟の名)も孝ちゃんも楽しみにしてるから、俺だけ入らないと勇気がないことになっちゃう。」

「誰か助けてくれる味方はいないのですか?」

「ああ、おゆきさんがいる。おゆきさんに付いてきてもらおう。おゆきさんはいつでも俺の味方なんだ。」

おゆき「まあ!よくぞ覚えていてくれて…」

ラーダーは「まだ早いです。」と制し、俺に対して、

「味方がいてくれて良かったですね。では、今あなたは二十歳です。何を考えていますか?」

と質問を続ける。

「アリストテレスがね、時間は前後に関して数えられた運動の数だって。」

「は?」「でもカントは、時間は人間の感性の先天的表象だって。自己の持続性が時間の観念を作るって言うんだけど、どう思う?」

「ちょっと分かりません。『ヴァーキヤパディーヤ』は読んでないもので。困ったので質問を変えます。今度はあなたは二十二歳です。卒業を控えています。何を考えていますか?」

「俺は八百屋の跡取りだけど、ネギが嫌いだから継げない。だから大学院行ってから公務員になろうと思う。」

「そうですか。悩みはありませんか?」

「孝ちゃんは商社に内定したから、おゆきさんは飛び上がるほど嬉しいはずだけど、俺の手前、派手には喜ばないんだ。俺は申し訳ないような気がしてる。」

「それではどうしたらいいと思いますか?」

「後でケーキ屋行って、でっかいケーキ買って、孝ちゃんの就職祝いだと言って、おゆきさんにプレゼントする。そしたら素直に喜べるじゃん。」

「まあ!若旦ちゃん、そんなこと考えてたの。嬉しいよぅ!オーイオイ!」

孝一「泣くなよ母ちゃん。グスン…」

ラーダー「おゆきさんがよく出てきますが、あなたにとっておゆきさんとは?」

俺「俺が小さい時は親父とお袋は八百屋の切り盛りで毎日働き詰めだった。だからおゆきさんが俺や弟の面倒見てくれたんだ。自分の子供の孝ちゃんと差別しないし、立派な芸者なんだ。」

ラーダー「そうですか。大好きなのですね。これで質問は終わりです。ゆっくりお眠りなさい。へヴィ〜へヴィ〜…ヌッチャーリカ・カリヤーナスンダラ…」

俺は安心してノンレム睡眠状態に落ちていった。

続く(2011.10.22)

第八章

俺が一眠りして気分良く目覚めると、夜九時だった。俺は起き上がって胡座をかいた。

「おう、みんな。雁首揃えてどうした?あれ?青山先生じゃないですか。誰か病気?」

「記憶が戻ったようじゃ。インドの催眠術はすごいわ。」

「なんスか?それ。記憶なんかバッチリでさぁ。」膳の上の煙草を取り、一服。「気分爽快だね。今日も元気だ煙草がうまい!」

「記憶ガ戻ルト記憶喪失ノ時ノ記憶ワ喪失スルノ?今度ワ記憶喪失喪失?記憶喪失ガナクナッタラ、ソレワ病歴ニ入ルカ入ラヌカ。」

「マリア、訳の分かんないこと言うなよ。俺がいつ記憶喪失だよ。」

「私ヲ判ルノネ!治ッタナラバ良イノヨ。ア〜、良カッタ。」

マリアは俺に抱きついて頬にキスした。

「何だよ、変な女だなぁ…。お?お帰り、おゆきさん。孝ちゃんとの話し合いはどうだった?マドリード行きの決心はついたかい?」

おゆき「それがねえ。あんたが寝てる間に、も一度話し合ってさ。やっぱ日本にいることにしたよ。」

孝一「うん。若旦ちゃんが母ちゃんを大事にしてくれてるから、俺も安心だ。マドリードだって、きっとせいぜい5年くらいだろ。そしたら今度こそ日本で母ちゃんと暮らすから、それまで母ちゃんをよろしく頼むよ。」

「それでいいのか?離ればなれで。」

「いいよ。母ちゃんも住み慣れた所の方が心配ないし。」

「そうかそうか。大丈夫だ、大船に乗った気でまかせてくれ。こんな婆ぁの一人や二人、どうってことねえや。もしおっ死んだら電報打つからな。」

おゆき「私がそうそう死ぬもんか。バカ。」「バカはてめえだバカ。」

こうして、引っ越し騒動は一件落着した。茄子が柱時計を見上げて「あ、もう帰らなくっちゃ」と言って立ち上がった。

「今日は運転手ご苦労さんだったな。今度また遊ぼうぜ。じゃあな、さらば友よ。」

完(2011.10.22)