逍遙遊編 『コンドルは飛んでゆく』CÓNDOR PASA

第一章 イグアスの滝

以前に紹介した通り(※高砂篇参照)、俺若旦ちゃんは哲学科出身だ。西洋哲学を専攻していた。西洋哲学つまりphilosophiaというものは、古代ギリシアにおけるその誕生の時点から形而上学metaphysikaである。自然界の背後にある原理を探求し、打ち立てた原理に基づいて世界を解釈しようとする思考だ。つまりは、世界を徹底して人間の理性で説明しようとするのだ。そんな形而上学から生まれた西洋的なものの見方は、合理的精神に貫かれている。自然科学と地球を席捲した技術文明ももちろんその路線上にある。

堅い話が続いたが、こっからは旅行の話。だから、基本的に、ギリシアに行ってもイタリアに行っても、そこで見られる遺跡や文化遺産は合理的に説明可能である。人間業とは思えない見事な絵画や彫刻、壮大な都市遺跡、いずれも圧倒的な迫力で見る者に迫り感動せずにはいられないものだが、それでもやっぱり合理的である。その点、ヨーロッパ人による征服以前の南米の文化には「不思議」がある。合理的説明の届かないところに聳えているのだ。不思議なものには魅力がある。初めて見るものでも不思議じゃなければ見過ごすだろう。不思議で神秘だから気になるのだ。

俺は以前から、ナスカの地上絵とかの不思議さに惹かれていた。この度、何としても南米の古代文化をこの目で見なくては!という使命感にも似た強い欲求が芽生え、俺は西欧文明の落とし子であるデルタ航空のボーイングに乗って、南米へ飛んだ。

* * * * * * * * * *

アトランタで乗り継いで、ブエノスアイレスに向かう。そこでまた乗り継いで、イグアスの滝を見に行くのだ。せっかく思い切って地球の裏側行くんだから、世界一の滝も見なくっちゃ、という欲張り企画だ。

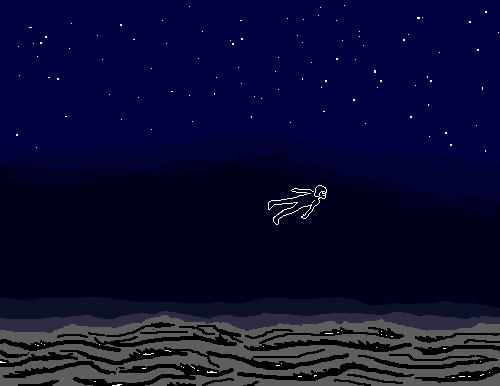

未明にアンデス山脈の上空を通過した。多くの乗客は眠っていたが、俺は窓の外を見ていた。外は真っ暗だから窓が開いていても迷惑はかからない。雲上の世界のこと、星がよく見えた。そして下に目を移すと、その時は晴れており月明かりに照らされて雪のアンデスがグニョグニョとして見えた。

気持ち悪いぐらいに山襞はうねっていて、褶曲により形成された山脈だということがよく分かる。俺はしばし覗き込んだ。そして徐々に目を上に向けた。山脈の遠く地平線の方はもはや肉眼では見えない真っ暗闇だ。だが、さらに上を見ると星々が瞬いている。目の前のすぐそこには星の世界、その俺の下は5000m級の大山脈。おお!俺は今、大地と宇宙の間に存在しているのだ!!と思った。宇宙の最前線から地を見下ろす…古代人からすれば神の位置じゃねえか。飛行機ってすごいなと思った。

気持ち悪いぐらいに山襞はうねっていて、褶曲により形成された山脈だということがよく分かる。俺はしばし覗き込んだ。そして徐々に目を上に向けた。山脈の遠く地平線の方はもはや肉眼では見えない真っ暗闇だ。だが、さらに上を見ると星々が瞬いている。目の前のすぐそこには星の世界、その俺の下は5000m級の大山脈。おお!俺は今、大地と宇宙の間に存在しているのだ!!と思った。宇宙の最前線から地を見下ろす…古代人からすれば神の位置じゃねえか。飛行機ってすごいなと思った。感動を隣の鬼便に伝えようと思ったら、寝ていたのでやめた。もっとも起きていたところで、俺が窓側の席なのを心中では羨ましがってるはずだから、俺の一方的な感動話には大した反応は示さないだろう。

夜が明けてブエノスアイレスに到着した。ここは国際空港と国内線空港が離れている。イグアス行きに乗るまでに6時間もあるから、きっと空港移動の途中ブエノスアイレスのレストランで昼食だろうと思っていたがその予想は外れ、ミートパイとバナナと水のボックスランチがあてがわれただけだった。味気ない機内食の連続でうんざりしていた俺にとり、その食事は食えたもんじゃなかった。その代わり、搭乗を待つ間にカフェでビールを楽しんだ。“Beer”と言っても通じなかったので、こんなこともあろうかと予習しておいた“Cerveza”を用いた。(※「国際空港でも英語が通じないのかよ」と思ってはいけない。日本だって大差ない。第一、ブラジル以外の中南米諸国はどこもスペイン語であるから、スペイン語自体が国際語なのだ。ってことは、カフェの店員も自国語しゃべってるだけで国際人だ。)スペイン語での注文が無事通じて嬉しかったので、セルベッサ片手に記念写真を撮った。

そうこうしつつ夕方には、イグアス国立公園内のシェラトンホテルに腰を落ち着けた。この日はちょうど満月だった。「満月ツアー」を紹介されたが、晩飯の時間とも重なっているし疲れていたので断った。このツアーは、運が良ければ滝にかかる「夜の虹」という珍景観が見られるのだが、その撮影に挑んだNHKの取材班も一回じゃ成功せず、一月後にリベンジしたというくらいだから、行ったって見えるとは限らない。明日も晴れてりゃ参加しようということにして、今夜はホテルで丸二日にわたる移動疲れを癒すことにした。

部屋に入ると、風呂嫌いの鬼便が珍しく、飯前にひとっ風呂浴びようと提案した。

「俺、ずっと着たきりだったからかなりにおってるな。」と言った。

「気を遣って言わないでいたけど、近づいただけで分かったぜ。」と答えた。俺の方はアトランタの便所で着替えたから大丈夫だった。においは間違いなく鬼便から発せられていた。

鬼便が風呂を使う間、俺はベランダへ出て一服した。なるほど満月がきれいだ。部屋に戻ると嫌なにおいが充満している。見ると鬼便は臭い服を洗濯物ネットに入れていた。風呂を出た鬼便に、「それじゃあニオイが撒き散らされるからビニールとかに入れろよ。」と苦情を言ったが、奴は聞こうとしなかった。俺は風呂に入った。

風呂を出たら、鬼便が「主な発生源は靴下だった。」と言って、一度ゴミ箱に捨てた異臭を放つ靴下を取り出し、レジ袋に封入して改めて捨てた。そして「靴が壊滅的な状態だ。30時間以上脱がなかったから。」と申告し、中敷きの剥がれた無惨な靴を俺に示した。

それで禊ぎは済んだと思ったらしいが、洗濯物ネットを頑迷に使い続けたため、旅の間じゅうそのニオイに付きまとわれることになる鬼便だった。

ニオイにいつまでこだわっていてもつまらないので、夕食に向かった。旅行に出た時は、食べ物もさることながら、現地の酒も旅の楽しみである。ところが、ホテル側は頑としてアルコールを供してくれない。事情が分からないので差別されてるのかしらと憤慨したが、実は翌日の日曜が当地の選挙日で、法律により前日と当日の夜9時まではどこでも酒を出してはなりませんと決まっていたのである。外国人観光客には選挙は無縁なのにバカみたいだったが、どこの国でも法律は杓子定規だ。翌日も8時に夕食行ったら酒類は断られたが、8時半に解禁となった。30分繰り上げてくれたのがせめてものサービスであったか。もちろんアルゼンチンワインを堪能した。メインの巨大牛肉の美味しさもひとしおだった。

* * * * * * * * * *

肝心のイグアスの滝だが、あんなすごい滝見たことない。7km以上の幅に渡って滝、滝、滝だ。しかも轟音とともに落ちるその水量が半端じゃない。ガイドの説明では上流のブラジルで雨が降ったとかで、通常の4倍だと言っていた。7倍になると観光は禁止になるという。4倍で良かったと思った。そして滝からは、特に最深部の「悪魔の喉笛」からは膨大な水煙が舞い上がっている。原始林に巡らされた遊歩道を進んでいくと、先に水煙が見えるので、あそこに滝があるな、とわかっちゃうのである。ちなみに、帰りの飛行機からイグアス川を見た時も、流れの途中に水煙が上がり、あそこが滝だな、とわかっちゃったのだった。

滝には小さな鳥が次々と突っ込んでいく。滝の裏側に棲息するオオムジアマツバメだ。器用に滝を猛スピードで出たり入ったりしている。話には聞いていたがこの生命力には驚いた。この日は他にも川に棲むカイマンワニも見たし、ジャングルに棲むサルやハナグマなど多くの野生動物を見た。鳥も、キ○玉袋を彷彿とさせるコシアカツリスドリの巣だとか、意外にも可愛い声で鳴く小型のカラスとか、朝っぱらからけたたましいケラケラという鳥とかいろいろなのがいた。動物博士にまた専門教養が加わってしまった。

滝観光のハイライトは「アドベンチャーボートクルーズ」だ。20人乗りほどのジェットボートで滝壺の間際まで突入しビショビショになるという

川下で、順番に係員から救命胴衣をつけてもらい、防水袋を受け取る。その袋にはタオルとか履いてきた靴とかを入れておきます。入れ違いに降りてきた白人女性が我々に“Good Luck!”と声をかけた。相当恐かったらしい。期待がいや増す。さあ乗船だ。俺は最前列に座った。

3度滝に突っ込んだ。頭を大量の滝の水がバシャバシャ叩き、船縁からは波がドバーン!ジャバーン!と顔や身体を襲う。乗客は誰もがワーワーギャーギャー、阿鼻叫喚の大騒ぎだ。だがなぜか俺は声を出さない。波が股間を直撃した時も、心の中で「おーー!」と思っただけだった。十分興奮し楽しんでいるのに声に出さないとは、我ながら「武士道」だなあと思った。主催側からしてみれば物足りないかもしれないが。

海釣りの釣り人が着る合羽を着て滝に臨んだのだが、下半身は無事だったものの、上半身はTシャツまでずぶ濡れになった。俺よりもひどく全身濡れ鼠の鬼便は「海釣り仕様でも滝突入までは想定してなかったんだろう」と言った。

続く(2011.8.31)

第二章 ナスカの地上絵

翌日も乗り継ぎで相当待たされた挙げ句、ブエノスアイレスからペルーのリマへ飛んだ。そういえば、ブエノスアイレスの空港をうろうろしてたら、あちらのおっさんは黒のロングコートにアイボリーのスカーフかなんかでばっちりキザにキメた奴等が多かった。アルゼンチンは南米でも白人率の高い国で、おっさん達の顔は凄みのあるスペイン系だから、キザもさまになっている。さすがタンゴの発祥地だと感じた。国家財政は破綻してもダンディは捨てない。

さてペルーではまず、リマを拠点にナスカの地上絵を見に行く。早朝ホテルを発して車で太平洋岸を南下しピスコという町に行く。そこの軍用飛行場からセスナ機でナスカ上空まで飛び、そのまま地上絵観察の遊覧飛行をしてピスコへ戻るというコースだ。リマは小雨模様で、ナスカの天気が心配される出発だった。ガイドブックが「いつでもきれいに見えるとは限らない」と不安をかき立てる記述をしているもんだから余計だ。

結論が先で読み手にはつまらないのは承知の上で、イグアス、マチュピチュといずれも甲乙つけがたい旅全体を通しての圧巻はこの地上絵に尽きると、あえて言おう。何しろ1つ100mにもなる巨大絵なのに、描かれた目的や画像の意味さえ謎である。その一方で、その形象は得も言われぬ美しさだ。よくもまあ「コンドル」とか「クモ」とかをあのように図案化して表現できたものだと、その感覚に感心する。かように前から憧れていた絵をこの目で見届けられるんだから、もう大興奮ですわ。なのに、眼鏡と窓ガラスを通してしか見られないのは非常に残念だという気にもなる。つまり触れるように直に見れないと見たことにはならないのだろうかとも思う。「見る」とはそういうことだ。(だから例えばルーヴルの『モナリザ』は物足りない。)しかし、あの風前の灯火のような地上絵に関しては酷な話だろう。大事にしてあげなくてはならない。地面から石を除けただけで線が描かれているんだから、遠くからそ~っと見なきゃいけないのだ。これでいいのだ。

昼前、ピスコに着く頃にようやく晴れてきた。海辺のレストランで昼食を取る。予定では食事前に飛ぶはずだったが、午前ピスコの天候が悪くてフライトが押せ押せになり、俺たちの番は午後2時になってしまったため、先に飯となった。メニューは魚のマリネ「セビッチャ」とシーフードのリゾットだった。案の定鬼便はご満悦だった。だが、

「こんなことならイグアスのメインは牛肉にすれば良かった。」とつぶやいた。国民の主食は肉だと言われるほどのアルゼンチンだからと考えて俺が巨大牛肉を頼んだ時、奴はカジキのグリルを注文した。どこでも魚介類を選ぶ何とかの一つ覚えなのである。それが、今おいしい魚介類を食べられたからといって、一昨日魚介類を食べ定番の肉を食わなかったことを悔いている。浅ましいかぎりだ。数ある鬼便の後悔の中でも一番下らないものの一つだろう。

ピスコ空港ではまず各自の体重が測られた。女性客は他人に見られないように計器の数字を必死で隠していた。体重を測る理由がよく分からなかったが、ほどなく合点した。座席指定だということは予めガイドから聞かされていた。その時俺は「見やすい席の取り合いにならないから良いね。」と利己的な鬼便をさりげなく牽制したものだったが、座席は、体重計測をした上で割り当てられた。セスナ機は横3席×縦4列の12人乗りで、しかも地上絵を全員にちゃんと見せるために曲乗りのようなアクロバチックな旋回飛行をする。そのためには、乗客を重量のバランス良く機内に配置しないとうまくないのだ。

搭乗を待つ間、乗り合わせることになった日本の主婦が、飛行機酔いが心配だと相手構わず執拗に喧伝していた。勝手にしやがれなのだが、狭い機内で戻されてこっちまで釣られゲロじゃたまらないと思えてくる。せっかくの世紀の観光なんだぞ!あまり騒がないでほしい。

座席の話に戻ろう。俺は最後列の左の窓側となった。鬼便はその前の席だった。俺の隣の真ん中席は空席で、右の窓側は女性だった。太った鬼便の隣は父と娘の二人連れだった。ちゃんと重さのバランスが取れている。今回は奴も窓側だから文句なかろうと思った。俺も窓側で本当に良かった。(8.31)

いよいよ離陸だ。副操縦士がマイクで「トモダーチ!アミーゴ!」などと乗客を盛り上げる。アナウンスは乗客の国籍により使い分けるようだ。この時は日本語とスペイン語でやっていた。30分ほどでナスカに到達する。途中地表にモヤがかかって心配したが、ナスカの大気は透明だった。すでに眼下には、命名さえされていない幾何学模様が散見される。いわばそこいらじゅう地上絵なのだ。やがて副操縦士が「右クジラ!羽根ノトコ!」と変な日本語で絵の方向を指示する。えっ?!どこどこどこ?あーーあったあった!

上空2~3000mからの観察は結構難しい。絵そのものが馬鹿でかいから、そのくらい上空じゃないと全体が見えないのだが、黄土色の砂漠に浅い溝が掘られているだけだから、発見するのが大変だ。しかももたもたしてたら、コンドル…じゃなかった飛行機は飛んでいってしまう。集中力と俊敏な視覚が必要なのである。自慢だが、俺様は一応全部判別できたしすべてをカメラに収めた。

見れたのは、宇宙飛行士、クジラ、三角形、イヌ、サル、クモ、コンドル、ハチドリ、ペリカン、木と手、オウムである。さっきは絵のことを褒め称えたが、命名はいただけない。オウムと指示された絵は、オウムにしては下手くそすぎる。クモでも何でも見事に描き上げる種族があんな適当なオウムを描く訳ない。欧米の研究者がセンス悪く、相当こじつけたなという感じなのだ。「手」にしても、純粋に手だけではない。腕はゆがんだ半円形から生え出ている。もしかしたら描いた本人は「芽吹いた種芋」とか「空豆の阿波踊り」のつもりだったかも知れないじゃないか。とにかく絵の意味は謎なのだから、何を描いたかを研究者が安易に決めつけてはいけない。

心を弾ませて絵を見ているうちに、ふと思い浮かんだ。砂漠に端っから人間が暮らしているはずはないから、どこかから人が訪れてこの絵を描いたのは間違いない。そしてモチーフは、サルだのハチドリだの、砂漠地帯にはいない生き物である。ということは、周辺のジャングルとかからやって来た人達が「この砂漠を生物の溢れる緑豊かな土地にして下さい」との天への願いを込めて描いたんじゃなかろうか。巨大さも、天空から見やすいようにと考えたんじゃないか。と、俺は描画の目的を推測した。無数の直線も、天に向かって垂直に線は引けないから一生懸命地べたに引いたんじゃない?と思った。今でも、巷で言われる「宇宙人へのメッセージ」などという陳腐なSF的仮説なんかよりは断然説得力があると一人悦に入っている。けだし、こういった観念も、現地の風土を体感しつつ実物を見て初めて生まれるのである。やっぱ本物を見なくちゃダメですな。

大満足で空港に戻った。高揚した気分で鬼便に「全部見れた?」と尋ねたら、「う~ん…翼が邪魔だった。若旦ちゃんが羨ましかった。」との白けた答え。どこまで行っても妬みがちな性格の男だ。そんなマイナス思考の鬼便だが、空港帰着時、待っていたガイドから「砂嵐でここに降りられなかったかも知れなかった。皆さんの便の後は砂嵐でキャンセルになったんです。その人達は明日の朝7時に出直すんだそうです。」と知らされたときは、自分をラッキーだと思ったことだろう。「翌日回しにされたお客には気の毒だが、俺たちはぎりぎりセーフで助かったな」と言ったら同意していた。

なお、この日のこぼれ話としては、リマへの帰途立ち寄った土産物店で日本の友人へのお土産を揃えたのだが、その店先に犬がつながれていた。一方俺たちと入れ違いで店を出るバスの日本人団体客があった。その中の小学生の男の子が犬をからかっていたら、犬はその子の脚に前足ですがりつき、腰をピストン運動させ始めた。土産物の袋を抱えて歩きながら、従業員のコーヒーセットを見つけて「コーヒー飲みたーい」などと卑しく談笑していた母親が血相変えて「腰振ってるからダメ!!」と妙な叱り方をして息子の手を引っ張ってバスに戻って行った。あのあとどのようにして性教育したのだろうか。

続く(2011.9.3)

第三章 マチュピチュ

今日は、リマからクスコへ飛ぶ。クスコからオリャンタイタンボという町へ車で移動し、そこからマチュピチュまでの展望列車に乗るのだ。マチュピチュでの観光時間を確保するため、朝6時の飛行機に乗らなければならない。4時起きで空港へ。ところが俺たちの乗るべきペルービアン航空便が飛ばない。他社のクスコ行きは出発しているから、天候の問題ではない。係員に事情を問い糺しても「遅れている」の一点張り。一度は7時出発が告げられたがゲートは開かない。こっちは4時起きさせられているから怒りもなおさらだ、とお思いかも知れないが、この時俺たちは待たされ慣れしちゃっていたのか、至って冷静だった。なるようにしかならないさ、と鷹揚に構えていた。結局8時に、急遽倉庫から引っ張り出したかのような古い機体に乗せられ出発となった。

実は、クスコからリマに帰る便もペルービアンのはずだったのだが、その時は大変で、この航空会社、整備を怠り当局から度々厳重注意されていたが、俺たちの乗る前日、遂に営業停止処分を食らった。現地のエージェントが必死で代替便を確保し何とかなったが、今回の旅は、いきなりデルタは遅れるわ、乗り継ぎの待ち時間はやたら長いわ、ピスコのセスナはぎりぎりセーフだわ、ペルービアンは会社を閉められるわ、鬼便は眠りながら機内食喰うわ、飛行機に関しちゃハラハラドキドキだった。安全運行だったことが唯一の救いだ、というか安全なら万々歳か。

クスコに着いてまず一服。ところがライターの火が点かない。高度3400mだから酸素が不足なのだろうか。こうなると余計に吸いたい。何度も試みてやっと火が点いた。クスコのガイド(この人も喫煙者)によれば、クスコでは電子ライターは点かないから、石のライターを使っているとのこと。最初から言ってくれりゃ家には沢山あるのにと思った。ガイドブックはその辺の情報をこそ掲載すべきである。

到着が2時間も遅れた訳で、続く行程に支障が出るかと懸念されたが、うまい具合に手配してくれていた。当初は①展望列車→午後マチュピチュ村に到着→遺跡観光、②二日目午前はインカ道ミニトレッキング→午後はクスコに戻りクスコ市街観光というスケジュールだったが、展望列車に乗るのが遅くなったので、①クスコ市街観光→展望列車→夕方のマチュピチュ観光、②二日目は朝から午後までたっぷりマチュピチュ遺跡とインカ道→夜にクスコ着、という順序に組み替えられた。本丸のマチュピチュ観光時間が延長されることになり、怪我の功名というか結果オーライの行程になった。無理に4時起きしなくたって旅程組めるじゃん、近ツリに教えてやるか、と話し合った。

展望列車でもビールを飲んでのんびりアンデスの風景を楽しみ、いよいよマチュピチュだ。土産物屋が軒を連ねる駅前の路地を通って、遺跡入り口まで登るシャトルバスに乗り込む。30分ほどで遺跡に着く。午後3時半からの入場だったから、クスコからの日帰り客は帰り始めており、却ってゆったりと遺跡を歩くことができた。

ゲートでパスポートを見せて遺跡に入る。少し歩くと左側に急な山道があり、上り切ると「見張り小屋」と名付けられた建造物があるが、そこからの展望が絶好の写真スポットである。観光パンフレットによく載っているのは大抵ここからの写真だ。外観だけでも十分感動だったが、せっかくだから今日のうちに遺跡内部を自分の足で踏みしめておきたい!ということで奥へと進んだ。

複雑な構造の、石造建築コンプレックスとでも言える遺跡なため、歩きながら視点が変わるたびに新たな現れ方、新たな表情を見せる。写真を撮りまくってしまった。フィルムカメラでは贅沢な撮り方もデジカメなら気楽に撮れる。だが実は、デジカメの罪はここにある。フィルムなら「ここだ!」と決意した場面で心を込めて丁寧に撮影するから良い写真が残せる。デジカメではその緊張感が欠けているから、いい加減な写真も無駄に増えることなる。言い換えれば「見る眼」を堕落させるのがデジカメだ。「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」こともあるが。

文化庁の係官に追い立てられるように閉園時間ぎりぎりで遺跡を一旦引き揚げた。待ってろよマチュピチュ。明日は見倒してやるからな。

* * * * * * * * *

宿泊はマチュピチュ村のエル=マピというホテルだった。夕食後、ほろ酔い加減で夜の街に出たところ、アルマス広場から突き当たりの温泉へと伸びる緩やかな坂の街路にはレストランや土産物店が並び、黄色い街灯がなかなか良い風情を醸し出していた。そんな中でマッサージ店の看板がいくつも目についた。アジア的な感覚では、温泉にマッサージとくると変なものを連想するが、ここのマッサージは登山客の疲れを癒すための店であって、決して風俗店ではない。

翌朝6時のシャトルバスで遺跡へ向かう。日の出を遺跡の山道で拝み、朝日を浴びる遺跡を愛でた後、インカ道トレッキングへと移行する。マチュピチュへと至る道を逆に辿り、インティプンク(太陽の門)と呼ばれるインカ道での本来のマチュピチュ入り口にあたる遺跡を、1時間ほど坂を上って見に行くのだ。

マチュピチュの辺りはアマゾンへと続くジャングルの末端に当たるそうで、山には鬱蒼と草木が茂っていたが、インカ道は東に面した斜面に伸びていて、日光を遮るものはない。遺跡に着いた頃は肌寒かったが、トレッキングを始めるとかなり暑い。また標高が高いと紫外線も強い。メラニン沈着を嫌う俺は日焼け止めを塗っていたが、「夏は日焼けせにゃ」という信念を持つ鬼便は素っぴんで通した。俺は「南米は今、冬だぜ」とからかった。その日の午後には、奴の顔は周囲の者が心配するほどカバのように真っ赤に焼けていた。夜になりクスコの宿に着いた鬼便は、オロナイン軟膏を顔中に厚く塗りたくって治療に努めた。小鼻やアゴの辺りは白く薬が盛られていた。薬といえば、奴はマチュピチュで手首付近をブユに噛まれた。先述の通りジャングルの一部だから虫除けは必需品だったのだが、鬼便は無視していた。奴は10年前フィレンツェで蜂に刺されて苦労しているのに性懲りがないのだ。かゆみ止めをせっせと塗る鬼便であったが、日本への帰国後も、「ブユの痒みは非常に強力で一向に引かない」とメールしてきた。自業自得という言葉がよく似合う。

閑話休題。インカ道に戻ろう。インティプンクへの途上、来た道を振り返ると、マチュピチュ遺跡の全貌が遠望できる。それを見ながらガイドが、かつて段々畑は山裾まで続いていた、すでに発掘も一部で始まっている、と教えてくれた。マチュピチュには、神殿や住居跡に隣接して、神に捧げるジャガイモを栽培したとされる段々畑が東と西の斜面に残されている。それが麓を蛇行するウルバンバ川まで到達していたというのだ。川から遺跡までの標高差はせいぜい数百メートルだ。となると、海抜2400mの地点にあるとはいっても、「空中都市」とか「天空の都市」といったフレーズは大げさであり、「段々畑の山の峠の街」程度の評価が適切ではないかと思う。それでは宣伝的にはパッとしないといえばそれまでだが。とは言っても、遺跡の美しさはピカイチだし、川の浸食により周囲の山々とは隔絶したマチュピチュ(古い山)とワイナピチュ(若い山)に挟まれた特殊地形に立地しているという景観上の希少性からしても、堂々たる世界遺産であることは間違いない。

インティプンクに着いた。

インティプンクから帰還した俺たちは次に「インカの橋」へと足を伸ばした。これは崖の道に架けられた短い丸太橋で、それを落とせば追っ手の追及を逃れられるというものだ。そこに至る道がスリリングだった。断崖絶壁を削って造られた、人一人がやっとすれ違える程度の狭い幅で、転落防止の柵さえない結構危険な道だった。自分は高所恐怖症ではないが、道端から崖を覗き込んだ時はさすがに背筋がぞくっとした。

インカの橋が見えてきた。俺はそれをバックに写真を撮ってもらおうと、カメラをガイドに渡し、見晴らしの良い岩に登った。すると一緒に歩いていた人が「ぎゃー恐い!」「危ない!」と叫んだ。俺は崖にぬっと突き出した一枚岩の上に登っていたのだ。(しかもその時の写真を拡大したら心霊写真だった。岩肌に骸骨の顔がいくつも写っているのだ。キャアアアアア!ただ、戦慄した俺が写真を見せたら、鬼便は骸骨がスマイルマークだと言って、瑞兆とみなした。俺は気分が幾分かほぐれた。)

俺がこのように岩での撮影に時間を費やしている間に、インカの橋の間際には鬼便が先着していた。俺が追いつくと、鬼便はアメリカ人の母娘に写真を頼まれていた。母親は、日本の震災のことを鬼便に尋ねていたが、英語苦手な鬼便は対処しきれなかった。

「地震のことを聞いてるんだよ。」と鬼便に声をかけたところ、その米国女性が、

“あなたは英語ができますか?”と俺に話しかけてきた。“その後日本はどうですか?”

“少しずつ良くなってきていますよ。”

“地震が起きる2週間後に日本への旅行を計画していたがキャンセルしたんです。あなたは日本のどこからですか?”

“東京です。” “私は、東京に友達がいて心配しました。”

といった程度の会話だったが、日本のことを気遣ってくれている世界の人々の一人と話ができたのは有り難いことだった。彼女の10歳くらいの娘が俺たちの写真を撮ってくれた。

* * * * * * * * *

インカの橋からまた遺跡に戻り、ガイドと一緒に隠れて一服。そして内部を数時間かけて隅々まで見尽くした。こうしてマチュピチュを心ゆくまで満喫した俺たちは、また展望列車に乗りマチュピチュを後にした。

オリャンタイタンボからクスコまでの自動車移動の途中、高度3700m地点を過ぎた。我等が富士山よりも上である。ガイドがそこで南十字星を見せてあげると言って車を止めた。降るような星空だ。サザンクロスはオーストラリアでも見た記憶があるが、それよりも天の川がズドーンと天空に渡っているのを見たことが感動だった。宇宙だった。アンデスの人達は、平地に住む人達よりも確実に宇宙に近い。そう思うと先日のナスカの地上絵も、天に向かって何かを訴えようとしたものであろうと、再び確信できるのである。

続く(2011.9.3)

第四章 ida y vuelta

クスコでフォルクローレショーを鑑賞しながらの夕食の後、Munai Wasi Innというホテルに泊まった。日本で示された最終行程表ではホセ=アントニオとかいうプロレスラーみたいな名前の大型ホテルの予定だったのが、現地で急遽変更となっていた。ガイドに聞いたら「予約が取れなかったんでしょう」と素っ気なく答えたが、契約違反をエージェントに咎めることはできたであろう。だがここも結果オーライだった。ムナイワシは、こじんまりとしているが洒落た造りで、従業員はフレンドリーだった。奥に空色の衣装で荘厳された美しい陶製の聖母子像が鎮座する吹抜けのラウンジでは、セルフサービスで「コカ茶」をいつでも飲めるようになっていた。大型ホテルには客あしらいが悪い所もあるから、きっとこっちの方が数段快適だ。ただ唯一、防音がなっていないのは迷惑した。近くの部屋で「イタシている」声が筒抜けなのだ。まあ早めに果てたようだったから、睡眠妨害にはならなかったが。でもどっちにしろ鬼便のいびきで毎晩睡眠妨害だけどな。

2400mのマチュピチュで高地順応したから3400mのクスコで高山病になるリスクは少ない。飲もうじゃないかと、ルームサービスでビールを頼んでくつろいで就寝。だが朝の3時半にふと目覚めると頭が痛い。高山病の症状に違いない。飴が効くとされているので、塩と桑茶と水飴だけでできている岩手の飴を舐めたら改善したのでまた眠った。

チェックアウトの時、ビール代を精算したら2本で$5で済んでしまった。好印象のホテルだった。ムーチャスグラシアス。

* * * * * * * * * *

朝、クスコから再びリマへ向かう。先述のペルービアン航空の代替便スターペルーでひとっ飛び。リマでは、フジモリ贔屓の日系人ガイド・島袋セルシオさんのこだわりで、旧日本大使公邸跡を訪れた。人質事件のあったあの場所である。建物はもう取り壊されているが、いまだに門には弾痕が残り生々しい。島袋さんは事件周辺の陰謀めいた噂話を熱心にしてくれたが、ペルーの政情不安を窺い知るだけだった。

リマは首都だけに、人々の目つきが険しい。マチュピチュなんぞは、田舎だし街を行き交うのは観光客ばかりだから皆穏やかな顔をしていたが、リマはそうはいかない。しかもガイドが、この一角は治安が悪いとか、ペルー人は話し合うより殴り合うとか、警官は昼飯代欲しさに交通違反を取り締まるとか、いろいろな知識を植え付けてくれるもんだから始末が悪い。俺が歩くと、数人で話していた人達がちらっとこちらを一瞥してから目配せして散っていく。ただ普通に「じゃあね」と別れたに過ぎないのかも知れないが、どこか引っ掛かるのだ。気にしすぎだろうが、まあ用心に越したことはない。

その後、コロニアル建築が多く残されている旧市街地を観光する。入場したのは、ウルトラバロックの装飾過多が美しいサン=フランシスコ教会と附属修道院のカタコンベだ。埋葬された骸骨の山とかを見学したのだが、思い出に残っているのは修道院内の土産物屋。小ぶりのひょうたんに細かい彫りを手作業で入れた民芸品の出来が素晴らしく、買い求めた。特に気合いの入った細工の物を選んだら、それだけが高く$37だという。$35までしか値切れなかったが欲しかったので買った。

夕暮れ時になってラファエル=ラルコ=エレラ博物館に入った。ラルコさんという学者が収集した古代文明の遺物を展示している施設だ。個人の収集品とはいえ立派なもので、見応えがあった。地上絵と同様、アンデスの人々の物体の図案化・抽象化の才能には感嘆する。それと、別館の露骨なエロチック土器の数々も大受けだった。ガイドが「昔の人も子宝を願ってこうした土器を…」などと解説したが、中にはいわゆる「尺○」♪の形態まであるから、俺は「これは《子宝》なんてもんじゃないね。」と言ったら、ガイドも「その説明は通じませんね、ゲラゲラ!」と笑った。子ども連れには向かない博物館ではある。

* * * * * * * * * *

いよいよ南米ともお別れだ。デルタの本拠地アトランタでまた乗り継ぎだ。俺たちが申し込んだ商品には、ビジネスラウンジDelta Sky Clubのクーポン1回分が付いていた。行きの乗り継ぎ時には使わず温存したのが功を奏した。旅の疲れが溜まった身体をゆっくり休めるのに最適な空間だった。俺は、只だとばかりにジャックダニエルやカナディアンクラブのロックを

追記:英語のできない鬼便も、今回は何度も入出国検査を受けたため、度胸がついたようだ。係官から何を聞かれても「あいきゃんとすぴーくいんぐりっしゅ」と答えて踏ん反り返っていれば向こうが諦める、という開き直りの手法をマスターしたのだった。どこかで痛い目に遭わなければよいのだが。

完(2011.9.4)