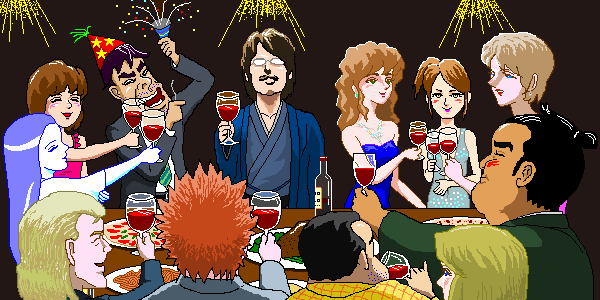

前話のエピローグでご紹介したとおり、今夜はリストランテ《Canzonetta》において《Vino Novello》を楽しむ会である。いつもの仲間にイギリスからボビー、ジョニー、モーリーも加わって盛大に開催された。さていよいよ乾杯だという段になって、新婚旅行から帰った高館山とシモネッタ夫妻も駆けつけた。俺たちはバリ島観光で帰国したが(※第39話参照)、新婚さんはそのままオーストラリアに足を伸ばし、ケアンズ辺りで引き続きアツアツリゾートしてきたのだ。せっかくの新婚旅行、是非ともハシゴしなければならない。

「お帰り、高館関。すっかり日焼けしたじゃねえか。オーストラリアどうだった?」

「ごっちゃんです。とてものんびりして良い所だったでごんす。」

「コレ、オ土産デゴザマス。」シモネッタが鞄から取り出したのは、南オーストラリア・バロッサバレーの赤ワインだった。

「おー、こりゃシラーズじゃねえか。これも旨いんだよな、俺大好き。」

「ワカダンチャン、幸セソウネ。」マリアが笑顔で言った。

「へへへ…。これも後で開けよう。それじゃあ乾杯だ!みんなグラスは持ったかな。…あっ!鬼便てめえ何で勝手に飲み始めてんの?!」

「喉が渇いたら飲む。それが自然の摂理というものである。」

「そうやって水分にだらしがないから、自然の摂理で小便が頻尿なんだぞ。」

「そもそも乾杯の音頭もないのに飲み始めるなんて非常識にござりまする。」ステファニーが糺す。列席者もそうだそうだと賛成する。

「ふん!妖怪風情に指図されてたまるもんか。『規則は行為の仕方を決定できない』という哲理を知らんのか。」と開き直る鬼便。

俺「何利いた風な口叩いてやがる。罰としてあんたは一杯だけね。」

「そっ、それは不当だ。」

「いいか、ワインおごるのは俺だぞ。いつもは百歩も万歩も譲ってやってるが今回は俺がルールブックだ。お前はその一杯だけ!もう決まった。」

「ふん!かび臭いワインなんかもう要らないやい!その分、料理を沢山食ってやる。」

と、飲み干したグラスの代わりにフォークを両手に構えるデブ。

「割り勘の時にがっつくの、悪い癖だよ。尾島さん」茄子が痛いところを突いた。

「え〜!そうなの?サイテー!」女狐お紺が追い打ちをかける。

「皆でよってたかって…。拙者が何を悪いことしたというのだ。」

すね始めた。まだわかっていないようだ。

「まあいいよ。確かに大したことじゃない。そしたらやっぱ普通に飲んでいいから、機嫌直せよ、な。」

「もう遅いわい。傷ついたそれがしの純情は決して癒えることはないであろう。チルコ殿に言いつけてやるんだから。もう二度と貴様らの前には現れまい。今こそ別れ目、いざさらば!」

ハートブレイク鬼便は店を飛び出した。やれやれ世話の焼ける奴だ。俺と茄子は後を追った。

店は繁華街から一本奥の路地にあり街灯は少ない。どこ行きやがった。店の前で周囲を見回したがデブの姿はない。大通りの方に行ったかなと思い、ネオンの瞬く方向に歩き始めたその時、突然茄子が、

「ふぁ〜〜ご!!危ない!!」と叫んで後ろから俺を突き飛ばした。咄嗟に振り向くと、ガシャン!!茄子の頭にパンジーの植木鉢が落っこちたところだった。植木鉢は真っ二つに割れ、茄子は崩れ落ちた。大変だ!

「茄子!大丈夫か?!」と駆け寄ると、

「火花が散る……きらきら星よ、お空の星よ、う〜ん…」

目を回してはいるが大丈夫そうだ。

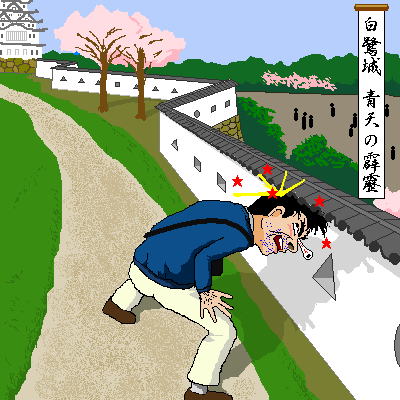

かつてこいつが姫路城の城壁の鉄砲狭間を中腰で覗いて立ち上がりざまに城壁の瓦に勢いよく脳天を強打したときに比べりゃずっと軽傷だ。それにしても危ねえなあと思って上空を見上げた。するとビルの3階の窓から黒い人影らしきものがスッと引っ込んだように見えた。さては鬼便だな、命に関わる危険な仕返しをしやがる。とっ捕まえようとビルの中に入ろうとしたら、電柱脇の暗がりから「緒方殿」と鬼便の声がした。「どうした。何かあったのか。」

かつてこいつが姫路城の城壁の鉄砲狭間を中腰で覗いて立ち上がりざまに城壁の瓦に勢いよく脳天を強打したときに比べりゃずっと軽傷だ。それにしても危ねえなあと思って上空を見上げた。するとビルの3階の窓から黒い人影らしきものがスッと引っ込んだように見えた。さては鬼便だな、命に関わる危険な仕返しをしやがる。とっ捕まえようとビルの中に入ろうとしたら、電柱脇の暗がりから「緒方殿」と鬼便の声がした。「どうした。何かあったのか。」「おう鬼便、そこにいたのか。また立ち小便か?」

鬼便、それには答えず、「今すごい音がしたけど。」

「いや今さ、上から植木鉢を落とした奴がいて、茄子が御陀仏なんだ。俺、犯人捕まえるから茄子をCanzonettaに搬送してくんない?」

ビルはマンションだった。勝手に踏み込むわけにもいかないので1階の管理人室で事情を話すと、老管理人さんは3階のその部屋は今は入居していないという。で一応その部屋を見せてもらったが、なるほど伽藍堂だった。ただしベランダには少量の土が残っていた。ここに植木鉢があったことは間違いなさそうだ。しかしそれ以上の手がかりもなく、しょうがないので店に戻った。

幸い茄子に大事はなかった。もうピンピンしてスパゲッティをすすっていた。姫路の事件の他、茄子は町でカラスの糞を頭に食らったり、大三島の神社の宝物館で休憩のため椅子に座ろうとして仰け反りすぎて後ろの手すりにこれまた後頭部を打ったりしてるから慣れっこなのかも知れないが、物騒な世の中だ。

気を取り直して宴会を楽しみ、10時頃店を出た。市ヶ谷駅に向かって歩いていると、先頭を行く茄子がバタッと倒れた。あっ!もしやさっきの植木鉢が実は脳に損傷を与えていたか!近寄ると小春が茄子の頭を抱きかかえ、「これ見てよ!ひどい悪戯!」と地上50cmの中空を指さす。目を凝らすと、路地の幅一杯に細い針金が張り渡されていた。

植木鉢なら強風で落ちた可能性もなくはないが、これは明らかに人為的な仕掛けである。俺たちは何かの嫌がらせに遭っているのだろうか。

続く(2010.9.13)

第2章

その後も、島政の売り物の南瓜に吹き矢が刺さってたり、店先に画鋲がばらまかれたりと、不可解な事件が相次いだ。俺は命を狙われている、と直感した。

そんなある日の午後、俺が近所の婆ぁどもをからかいながら野菜を売っていると、携帯にメールが入った。ぱかっと開くとおゆき婆さんからだ。また難解な文面なんだろうな(※第2話参照)。

「わかたんちん。たんへんたたいへんたい¥まりやちんがさわられた」

何だと?!マリアが変態に触られた?痴漢にあったか。この若旦ちゃんの愛妻を痴漢するたぁいい度胸だ変態野郎め、覚悟しやがれ。今行くから待ってろマリア!

「おいステファニー、店番頼んだぜ!」「いかがなさりました?」

「マリアが痴漢に遭って可哀想なんだ!緊急に家に戻る!」

「承知仕りました。こちらはお任せ下さりませ。」「頼んだぜ!」

飯田橋から市ヶ谷の自宅にすっ飛んでいった。玄関を開けると、上がり口におゆき婆さんが元を抱いて座り込んでいる。

「ああ若旦ちゃん…どうしよう。」泣きそうな声で訴える。

「落ち着け婆さん。マリアは?泣いてるか?どこだ、二階か?」

するとおゆきは怪訝そうな顔になって、「いないに決まってるでしょ。」

「だって痴漢に遭ったって、てめえがメールで…」

「だから誘拐されたのよ。そう書いたじゃないよ。」

「ばか野郎!ちゃあんと痴漢だって打ってきただろう。」と言って携帯を確認すると、《さらわれた》のつもりで《さわられた》と打ったらしい。

「なんでえ(ホッ…)。驚かすんじゃねえよこの死に損ない。俺はてっきり痴漢だと思って焦っちゃったじゃねえか。来る途中どんだけ心配したか……。あれ?!今何つった?!誘拐?!よっぽど大変じゃねえか!なぜそれを早く言わねえんだ馬鹿っ!!」

「あんた落ち着きなよ。あのさぁ、お使いから帰って来たらさ。」

「お使いって、てめえかマリアか主語を言わねえか!とにかく分かりにくいんだよ婆ぁは。」

「あたしだよう。そいでさ、今日はお刺身が特売でさ、マリアちゃんお刺身好きだろ?だから買ってさ、嬉しくって帰ってきたらさ、元ちゃんが居間で一人で寝ててさ…」

「結論を言え結論を!てめえは何でそうやっていつもまどろっこしいんだ!」

「まあお聞きよ。だから元ちゃんだけで、いつも添い寝してるマリアちゃんがいないじゃないのさ。そいでさ、どこ行ったのかしらと思ってちょっと探してたら、玄関の戸の格子にこの脅迫状が…。あら?どこかしら。」懐を探るおゆき。

「無くしたのかこのオッチョコチョイめ」

「あれっ、確かに…待ってよ…」懐から袂に捜索範囲を広げ、なぜか上を見上げる婆さん、「え〜と…。ああ!机の上だよ。こっちこっち」

おゆきに続いて居間に入る。「これだよ。」

「どれ見せろっ!耄碌婆ぁ!」おゆきが差し出す紙切れをふんだくった。

「なになに…『緒方に告ぐ。マリアの命は預かった。妻を助けたくば、お前一人で大久保の焼き肉屋《釜山総本家》に来い。警察には知らせるな。もし知らせたら女の命はないものと思え。これは組織を潰された我々の復讐である。Yellow Matter Custard』」

Yellow Matter Custardだと?!あの岩淵の没落で潰滅したはずの悪の秘密結社(※前話参照)がまだ存続していたのか。人質を取るとは卑怯な奴らだ。だが、警察に言えないとなると、俺独りで立ち向かわなければならない。俺死ぬかも知れない。でもマリアの命を救わなければならない。そうだ!ここは一番、妖怪たちに助っ人を頼むか、と脅迫状を見つめたまま思案していると、

「タダイマ〜」とマリアの声がした。「入レ、コノヤロ、コンチクショウ!ベラボウメ!」

びっくりして玄関に出ると、目出し帽に黒タイツの男の襟首を鷲づかみにしてマリアが立っている。

「マリア!無事だったか!怪我ないか?!痴漢されなかったか?」

「大丈夫ナノヨ。ソレヨリ元ワ? 私、サワラレテ抵抗デキマセンデ、セメテ元ヲ置イテ行クシカナカタヨ。」

「元まで危険に晒すことはできないもんな。おーい元!」

元を抱いたおゆきが出てきた。「カーン」(※元の言語で《お母さん》の意味)と手を伸ばす元。

「ゴメンネ元」息子を受け取り、抱きしめてキスを浴びせるマリア。

「しかしよく助かったな、自力で。」

「ソレガネ、意外ト弱イノヨ、コンチクショウ。」

俺の江戸っ子弁が感染しつつあるイタリア人妻マリア。へえ弱いのか、まるでロンドンで会った戦闘員みたいだ。それともYellw Matter Cutardは弱い者集団なのだろうか。弱者のルサンチマンが拵えた奴隷道徳なのだろうか。

「コノヤロワ靖国通リデTaxiヲ探シタノ。ソレデ背中ヲ向イタノデ、今ダ思テ隙ヲ見テ、コノヤロノ腰ヲキックシマシタラ、『腰ワ女ノ猪木』トカ言ッテ、ナヨナヨ倒レタヨ。」

「『女の命』だろ?」「ソナノヨ。」

「そんなに弱いくせに人の妻をかどわかすたぁ図々しいにもほどがある。ツラを見せろ、この痴漢の誘拐犯め。」

俺は、腰をさすっている男の覆面を剥いだ。角刈りでヒゲの濃い中年男だった。

「何が『腰は女の命』だ。笑わせんじゃねえよ。どう見たって立派な男だ。」

すると覆面男がキッと俺を見て口を開いた。「あの時はよくもいじめてくれたわね。」

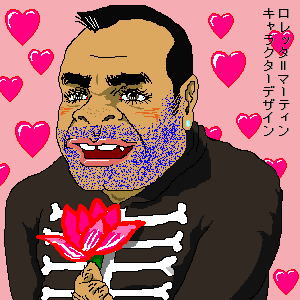

「え?」「あたしはロレッタ=マーティン。貴様に陵辱されたYellow Matter Custardの戦闘員3号よ。あたし放置プレイは嫌いなの。」

言われてみれば、この睫毛の長い潤んだ瞳は確かにオカマちゃんのスウィート・ロレッタ・マーティン。そういやあの時、ストロベリーフィールドに置き去りにしてきたんだっけ(※前話参照)。だからニュースコットランドヤードの掃討作戦網にも掛からなかったんだろう。

「おお、久しぶり、ロレッタ。どうした?その後運転手のイアンのハートは射止めたかい?」

急にうなだれるロレッタ。「いいえ、ダメなの…。ちっとも振り向いてくれない…」

「しかしお前さん日本語上手だね。顔も東洋人だし。」

「あたしの本名はマーティン塩釜。ハワイ生まれの日系アメリカ人です。」

続く(2010.9.14)

第3章

ロレッタを座敷に上げ、その数奇な運命を聞いた。日系アメリカ人としてハワイに生まれたマーティン塩釜は子どもの頃からそっちの方の気があったらしく、ワイキキの男どもを日々追いかけ回して暮らしていた。ほとんど振られ続けだったのだが、そんなある時、背の高いワニ面の男が声をかけてきた。岩淵国男である。てっきり同好の士だと思ったマーティンがついていくと、パールハーバーに黄色い潜水艦が停泊しており、それに乗せられてリヴァプールまで連れてこられ、戦闘員として訓練を受けたのだった。

「でも、あたし女でしょ。どうしても強くなれなくて…」

「だから男だろ!」

「そうだけどね。何て言うのかな……性同一性障害ってほどじゃないんだけど、キラキラした物が好きでピンク色が好きで男子が好きな、キュートな中年男子っていうのかな、ウフッ。」

と、ロレッタは湯飲みを両手で握りしめ、夢見るような眼をして語る。

「要するにオカマちゃんな訳だ。」

「だから平和を愛する訳よ。やっぱりラブ&ピースよね。」

「でも平和を愛するオカマちゃんが何故悪の組織に?」

「あの科学力、あんたも見たでしょ?あの力でいつの日か世の男どもをひざまずかせようと…。それが無理でも煌びやかな銀幕の大スターに…。」

「不純だ、実に不純な動機だ。」

「何だってイイじゃないの。あたしの自由でしょ。それにボスは優しいところがあって、あたし好きなの。」

「へえ。」もうどっちでもいいや。

「だって改造人間作れるんだから、その気になればあたしを強い戦闘員に仕立て上げるなんて簡単でしょ。なのに『自分らしさを大切にしなさい』って言ってくれて。あっそうだ!ボスの仇!この太刀を受けてみよ!」

突如ロレッタが飛び出しナイフをポケットから取り出し俺に斬りかかってきた。幸い、奴とは机を挟んだ位置にいたので、俺が仰け反り机を足で押すとナイフの切っ先はぎりぎり届かなかった。

「何スルノヨ!」マリアが座布団を投げつけた。俺とおゆきも部屋にありったけの座布団を投げつけた。仕舞いには元のお昼寝用布団も投げつけた。目隠し状態になったところに、机を持ち上げとどめの一撃!遂にロレッタは観念した。布団の間からはみ出ている腕をギュッと踏みつけ、その手からナイフを取り上げた。

「凶暴なオカマだなあ。おいスズランテープ持って来い。」

ぐったりしたロレッタを後ろ手にぐるぐる巻きにふん縛った。

「緊縛プレイは嫌いじゃないけど、もっと荒縄がいい…

「贅沢言ってんじゃねえこの変態!それよりお前、今『ボスの仇』って言ったな。さては俺の命をつけ狙ったのもお前だな。吹き矢とか植木鉢とか。」

「そうよ。巨大化したボスを殺したのはあんたじゃないの!」涙を浮かべるロレッタ=マーティン。「だからジョニーたちを尾行して日本まで仇討ちに来たのよ。」

「岩淵は生きてるらしいぜ。ムショから逃走したってさ。」

「本当?」いきなり目が輝く。

「あんたがトンズラの手引きしたとばかり思ってたよ。」

「本当ならDr.Robertに早速知らせなくっちゃ。」

「また胡散臭いのが出てきやがったな。誰だそのドクターロバートってのは。」

聞けば、Dr.RobertとはYellow Matter Custard専属の科学者で、改造人間製作部門の責任者だった男だ。こいつも官憲の目を逃れた組織の残党であり、かつロレッタの情夫というかホモダチらしい。ロレッタと一緒に日本に密入国し、歌舞伎町で無免許医のアルバイトをしているんだそうだ。

「それでアジトが大久保のコリアタウンなんだな。さてそれじゃあ行こうか、スウィート・ロレッタ・マーティン」

立ち上がった俺を見上げるロレッタ。「アジトへ?」

「ふざけるな!警察に決まってんだろ!れっきとした誘拐犯および殺人未遂犯じゃねえか。アジトは警察に言ってガサ入れしてもらうさ。」

「させるか!」ロレッタは体をよじってテープを切ろうとする。

「まあせいぜい気張るがいいさ。スズランテープは縦方向の力には無敵だ。オカマちゃんの力でどうなるもんでもないんだよ。」

「くそう…ゲイの一念思い知れ!嗚呼Dr.Robert!♪ゲイのためなら女房も泣かす〜♪」

歌い始めた。とうとう気がふれてしまったようだ。

続く(2010.9.14)

第4章

これはいかん。精神鑑定で責任能力ナシと判定されてしまっては、犯罪の償いをさせられない。正気を取り戻すように励まさなければならないと思った。俺はロレッタの肩をつかみ揺さぶった。

「おい、しっかりしろ!」

「♪それがぁ〜どうした〜文句があるかぁ〜♪」

「ロレッタ=マーティン!あんたは悪の組織のオカマだろ?春団次じゃないだろ?」

「ラジャーラジャー」「おい?」

するといきなりロレッタは不敵な笑みを浮かべ、こちらを蔑視した。

「ウフッ。今の歌はあたしとDr.Robertの秘密の暗号!SOSを発信したのよ!」

「SOS?通信機器なんか持ってないじゃないか!」

「そう見えるでしょう、ウフフフ。実は耳の中に超高感度超小型トランシーバーが入っているのだ。どうだYellow Matter Custardの科学力!」

どうやらこの秘密結社は、自慢するために秘密をバラす癖があるようだ(※前話参照)。俺はロレッタの右耳を思い切り引っ張り中を覗いた。

「イタタタタタ!何よ乱暴ねん!」

あー、あったあった。小さい補聴器のような機械が耳の穴を塞いでいる。

「畜生め、こんなもん取ってやる。マリア、耳かき持って来い!」

「そんなことしていいのかな〜?」「え、何のことだ?」

「通信できなくなって、店員のステファニーがどうなってもいいのかな〜。ふーんそうなんだ〜。冷酷なものね、資本家って。所詮労働者は使い捨てとしか思ってないんだろ。」(9.15)

「何だとこの野郎!島政さんは従業員の福利厚生に人一倍気を遣う雇用主だってご近所でも評判なんだぞ!神田のロバート=オーウェンと称えられた祖父さんの代からの名誉を傷つけられちゃもう勘弁ならねえ!こうしてくれる!」

超高感度なら大音量には弱いはずだ。俺はロレッタの福耳を両手で引っ張り内耳めがけて「ワーーーッ!!!!」と叫んだ。ざまあみろ、受信側の鼓膜は破れたに違いない。すると、ロレッタの耳からキーーーーーーンというハウリング音が聞こえてきた。

「あーー壊れちゃったじゃないのよ!You just a devil son of a bitch ! どうしてくれんのよぅ!でもこれでステファニーはお終いだわね。」

しまった。雪女を人質に取られたかも知れない状況だった。

「そうだった。何でそれを早く言わねえこのオカマ野郎!すぐ直せ、そのトランシーバーを!」

ロレッタは耳を俺に向け、「はぁ?何ですかぁ?聞こえませんけど?あんたが壊したから聞こえませんけど〜。自分で直しなさいよ。」

「聞こえてるんじゃねえかこのバカ野郎!」俺はロレッタの鼻面をグーパンチした。

「ブガッ!もう!また撲つ!顔は女の命…」

「もう一発食らいたいか、この中年オカマ」胸ぐらをつかんで再度拳を振り上げる。

「ま、待った待った!こんな超精密機器、一介のオカマに直せる訳ないじゃ〜ん。」

「くそー、ああ言えばこう言う…。じゃあ携帯貸してやるからドクターロバートに連絡しろ。」

「いやきっとRobertは今頃カンカンに怒ってるね。もう人質は死んでるね。」

「なあ頼むよスウィート・ロレッタ・マーティン。お?お前ちょっと見ない間にきれいになったねぇ。」

「おだてたってダメ!つい今さっきそのきれいな顔を撲ったじゃないのよ。」

褒め殺し作戦は失敗か。ならば、

「ドクターロバートの秘密の電話番号教えてくれよ。秘密なんだろ、俺知りたいんだよ。」

「誰にも言わない?じゃああんたにだけこっそり秘密の電話番号教えたげる。えーと、080********」

可哀想なオカマのロレッタ、こんなチープな誘導尋問に引っ掛かるなんて…。いやそうじゃない、ステファニーだ!変態を哀れんでいる場合じゃなかった。さっそくピポパポ。

「誰〜ぇ?アキラ〜?あたし昨日ずっと待ってたんだよ。」

ガキの声だ。「あ、間違えました。」

ちっ!嘘教えやがったな。電話を閉じてロレッタをじろりと睨みつける。

「ゲ〜ラゲラゲラ!引っ掛かってやんの!バーカバーカ!」足をばたばたさせて勝ち誇るロレッタ。

「てめえ、よくもナメてくれやがって…見てろよ。」俺は奴の胸ぐらをつかんだ際胸毛がモジャモジャ生えているのを見て取っていた。「マリア、毛抜き持ってこい。」

「なっ、何する気…」ロレッタの顔に不安がよぎる。

「フフフ、いやなにね、その胸毛、むさ苦しいから引っこ抜いてやろうかと思ってさ。一本残らず。」

「それだけは!どうかそれだけは検便じゃなかった勘弁して。ハードゲイの世界では胸毛はホルモンのシンボル、胸毛がなくなったらあたし…あたし…。許して!お願い!」

「どうだ参ったか。因幡の白兎の刑が嫌だったら大人しく正しい電話番号を教えるように。」

ロレッタから聞き出した番号にかけた。“Hello?”出たぞ。

“俺は若旦ちゃんだ。ステファニーは無事か?”

“え?え?よく聞こえない。声が遠いんですが…。”さっきの俺の叫び攻撃で耳鳴りがひどいようだ。

“お、れ、は、若、旦、ちゃん、だ。ス、テ、ファ、ニー、は、無、事、で、す、か?”

“今のところはな。” “こっちゃスウィート・ロレッタ・マーティンを捕まえたぞ。”

“ロレッタのSOSは受信した。だが、優秀な彼女がそんなヘマするとは信じがたい。人質にしたというなら、証拠に本人の声を聞かせてもらおう。”

『彼女』ときたか。ドクターロバートはロレッタの人格を肯定的に認めているらしい。

“ステファニーを電話に出せ。そしたらロレッタの声を聞かせてやる。”

電話の向こうで何やら話し声が聞こえる。

「若旦ちゃん!」「ステファニー!大丈夫か?」

「申し訳ござりませぬ。そんだ粗相を致しました。言葉の分からぬ外人さんのお客様だから親切にしてあげようと思い、気を許したらスタンガンにて…」

「ピュアなH2Oに惨いことをしやがる…。すぐに助けてやるからな。」

「いいえ、私はどうなろうともようござりまする。私のことは構わず、下手人をお縄にしてくださいまし。

健気だ、誠に健気な大和撫子雪女だ。これはどうあっても救出しなければ江戸っ子の名が廃る。ステファニーの心意気に感極まり言葉に詰まっていると、ロバートが電話を取ってしまった。“ロレッタに替われ。”

「おいロレッタ、お前出ろ。」と言ってロレッタの耳元に電話をあてがった。

“オオ!ロバート!マイダーリン!ヘルプミー!この男酷いのよ!あたしを縛り上げ殴るわ蹴るわ!しかもあたしを何度も何度も『野郎』呼ばわりして…。こんな屈辱、ドMオカマだって耐えられないわ!………ええ、…ええ、分かったわ。そうする。”

「何だって?」

「『SMプレイの変態め!』だって。」

「誰が変態かよ!あれはどっちかっつーと拷問だろ?!性的倒錯と一緒くたにされちゃ拷問が可哀想だ。」

「あら?!誰しも異常な側面は持っているものなのよ。多くの人はそれを『常識』という拘束具で封印して正常人を装っているだけのこと。ねえそこの奥さん、旦那さんはいたって正常?」

マリア「エ?……分カラナイケド……アン、恥ズカシノ。」

なぜか赤くなって照れている。はてな?俺、何か変なことマリアにしたっけかな?あのことかな?でもあれくらいは別に普通の夫婦でもするんじゃないの?……いやそういうことではない!

「違う違う!話が逸れてるって!」

「ロバートは『人質交換だ』と言ってるわ。解放された暁には、奥さん、あなたの眠っている欲望を目覚めさせてあげる。」「イヤン」

「このバカ。オカマならオカマらしく男色を極めろ!人の女房に手を出すんじゃねえ!」

俺はもう一度ロレッタを張り倒した。その時携帯が鳴った。ロバートからの連絡か?!速攻で出る。

「アキラぁ、ねえ今夜遊ぼうよぉ。」

「違います。さっきのは間違い電話でした。すみませんでした、ホントすみませんでした。」

何で俺様が見ず知らずのクソギャルに謝らなきゃならねえんだ畜生。

続く(2010.9.16)

第5章

人質交換は翌日の朝7時、場所は鎌倉の七里ヶ浜と指定された。ドクターロバートが晩秋の朝の海岸を選んだのは、オカマだから鎌倉という駄洒落ではなく、人目につかず、しかもお互いに騙し討ちできないよう遮蔽物の少ない場所が良いという理由らしかった。あっちはあっちで、首領の岩淵を倒したこっちの実力を恐れていると見た。

それにつけても困るのは、明日までオカマの面倒を見なきゃならないってことだ。そもそも虐待するつもりはないので、飯だって食わさにゃならんし、行きたいと言えば便所だって使わせなきゃならん。となるとスズランテープの縛めを解かなきゃならない。牢屋とか鉄球付きの足かせなんて一般家庭にあるはずがないし。好き勝手させて夜中に寝込みを迫られたらどうしよう。……いや、それどころか逃げられちゃうじゃないか。

「おいロレッタ、あんたの宝物って何だい?」

「ウフフッ。知りたい?あのね、あたしの宝物はね…ちょっとポッケのお財布取ってくれる?」「ポッケって尻ポケットか?」

「そう。言っとくけど、変なとこ触らないでよ。この変態。」

「どっちが変態かよ!」

財布の中を検めると、僅かなポンド紙幣、日本円の他、ポイントカード類、救急絆創膏、それと古びた写真が入っていた。写真には、浜辺で肩を組む二人の青年が写っていた。

「その人かっこいいでしょ。それがあたしの初恋の相手。あれはSweet Little Sixteenの頃だったわ。あたし本当は今でもあの人を待ち続けているの。おお!アリゾナからGet back, Jo Jo!」

「これが宝物なんだな。じゃあこれを財布ごと預かるぞ。お前が逃げないための人質の人質だ。」

我ながら名案だと思ったが、飯を食わせて風呂に入らせたら、午前0時過ぎに脱走されてしまった。でも、通信機は壊しておいたし、びた一文持ってないんだ。朝7時までに鎌倉のドクターにコンタクトできるはずがない……。

あっ!やばい!大久保のアジトだったら徒歩でらくらく着けるじゃないか!こっちの切り札を失ってしまってはステファニーが危ない!俺は慌てて家を飛び出した。

飛び出してはみたものの、なんたって真夜中、しかも相手は全身黒タイツの戦闘員だ。捜索は困難を極めるだろう。闇雲に暗闇探したって……あっ!そうだ! 緊急の時は頭の回転は速くなるもので、俺は携帯を取り出してドクターロバートにかけた。まだロレッタが向こうに到着してなきゃいいんだが。

“もしもしドクターロバート?緒方だけど…。あ、ロレッタかい?無事だよ無事無事!アタボーだよ!俺様を誰だと思ってんの?江戸っ子の若旦ちゃんだぞ。無事どころかもう客人扱いよ。俺はロレッタに風呂を使わせた。彼女は(※この言葉を使う俺に強い抵抗感があったことを分かっていただきたい)たいそう喜んで、リラックスして今はぐっすり眠っている。だからステファニーも風呂に入れてやってくれないか。”

“人質にそんな優遇はしない。”

“俺なんか飯も食わせて酒だって飲ませたんだ。あんただって医者の端くれだろう。健康っていうか衛生面のためにも風呂くらい入れてやってくれ。それに、あんたにも理解できると思うが、そいつは花も恥じらう乙女だ。身体が不潔じゃあんまり可哀想じゃねえか。”

“う〜む、それはそうかも知れない。だがシャワーかバスタブどちらかだけだぞ。両方は水資源節約のため、環境保護団体Yellow Matter Custardの名において禁止する。”

“ステファニーを出してくれ。”

“こちらが一つ言うことを聞いたからって調子に乗るなよ。風呂には入れよう、約束する。では明日7時。”プツン…プー、プー、プー、プー。

電話は切れてしまった。もうステファニーの機転に頼るしかない。俺の意図を汲んでくれればいいが…。ともかく俺は自宅に戻り、風呂場でステファニーを待つことにした。

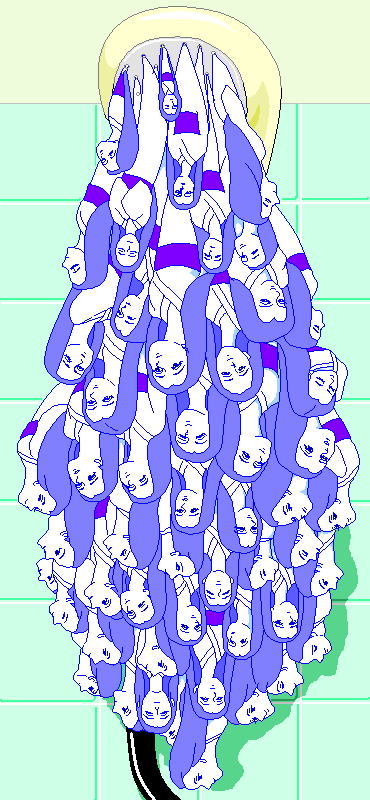

賢明なご愛読者の方々にはもうお察しのことと思うが、ステファニーには水場の瞬間移動技がある(※第35・39話参照)。そこに期待をかけたのだ。(9.17)

ところが家に帰ってみると、風呂はすでに湯が抜かれていた。俺ん家は古くさいので、夏でもなきゃ二日間風呂の湯を沸かし直してシェアする(※勿論その分、古くさい風呂なので湯船はでかい)しきたりなのだが、今夜は特別にロレッタが入ったので一晩目なのに湯を抜いてしまったのだった。(※勿論、オカマがエンガチョだという意味ではない。ロレッタは数日間風呂に入ってなかったのだ!)

これじゃあステファニーの帰る水場がない、と焦って湯船の蛇口を捻ろうと手を伸ばした瞬間、傍らのシャワーホースから「若旦ちゃん」と小さな声がした。まさかと思いシャワーのコックを捻ると、4000個ほどではないが約70個ほどのシャワーの穴から、極々小さなステファニーが70匹ほどカマキリの赤ちゃんの孵化のようににゅるにゅると出てきた。「若旦ちゃん!」「若旦ちゃん!」「若旦 「若旦 「若 「若 「若 「若 「若 「若……」

これじゃあステファニーの帰る水場がない、と焦って湯船の蛇口を捻ろうと手を伸ばした瞬間、傍らのシャワーホースから「若旦ちゃん」と小さな声がした。まさかと思いシャワーのコックを捻ると、4000個ほどではないが約70個ほどのシャワーの穴から、極々小さなステファニーが70匹ほどカマキリの赤ちゃんの孵化のようににゅるにゅると出てきた。「若旦ちゃん!」「若旦ちゃん!」「若旦 「若旦 「若 「若 「若 「若 「若 「若……」日頃、憎からず思っている雪女だが、この時ばかりは気持ち悪かった。

シャワーヘッドにこんもり垂れ下がったステファニーたちは、やがて塊で風呂場の床タイルの上にボトリと落ち、融合し始めた。むくむくといつものステファニーが形成されていく。妖怪人間ベムベラベロ〜ロのオープニングさながらだ。上半身が整うと、

「ふう、一時はどうなることかと思ひましてござりまする…」

と、ステファニーは安堵の表情を見せた。

「やるときゃやるなあ雪女。妖怪はそうこなくっちゃ。今、すごく妖怪だったね。とにかく無事で何より何より。」

俺は気持ち悪さを堪えながらさり気なく迎えた。雪女は股関節まで再生した時点で、

「お湯を引かすべしとの交渉、誠にかたじけのうござりました。御陰様にて、このとおり無事帰還致し居り候。」

と三つ指ついてお辞儀をした。すると完成した部分より上だけがブキッと折れてしまった。こてんと横倒しに倒れる雪女。思わず両手で下腹部を隠し、

「きゃっ!!あな恥づかし!あっち向いてて若旦ちゃん!」

続く(2010.9.18)

第6章

言われたとおり、壁を向いて目をつぶった。

「も〜い〜かい?」「まぁ〜だだよ。」「も〜い〜かい?」「も〜い〜よ。」

振り返ると完全復元したステファニーが正座で坐っていた。

「とんだ醜態をば…。どうやらスタンガンを浴びせられし悪影響がいまだ身の内に残りおるやうにて。」(9.18)

その時、ダンダンダンダン!と玄関の戸を叩く音が聞こえてきた。

「すいませ〜ん!ごめんくださ〜い!こちら緒方さんのお宅でしょうか?」

こんな真夜中に誰だろう。玄関に行き錠を開けると、ロレッタを連れた警官が立っていた。

「本官は警視庁市谷田町署勤務巡査、

「チャカスギ?高杉じゃないんで?」

警官は敬礼しながら答えた。「ハッ!しばしばそのご質問は受けるところでありますが、本官の実家はです、代々長州にて林業の他、

「そうでありますか!」

「ところで、この男はお知り合いでありますか?先程、本官が秋の特別警戒中でパトロールをしておりましたところ、この男がどうも挙動が不審なもので職務質問しましたところ、迷子になったとかで。それで緒方という人の知り合いだというものでありますから。」

バカなロレッタ…土地勘もないのに逃げて、しかも不審がられてポリ公に見咎められるなんて。だいたい俺ん家指名じゃなくて、『大久保はどこですか』とか聞きゃ良かったのに。

とは思ったが、敵の悪者のオカマなんて同情の余地はない。

「ああ、そいつは誘拐犯の殺人未遂だ。とっととブチ込んでやってくださいよ。」

ロレッタが身をくねくねさせて、「ポリスマンにブチ込まれるのって初めてよん

と、うっとりした目つきで茶花杉巡査の股間を見つめる。

俺「この変態め。何でそうイヤらしい方に解釈するんだ!臭い飯でも食らいやがれ!」

「そんなぁ…冷たいわねん。あなたとあたしの仲じゃないの。」

「よくもぬけぬけと…。俺の女房をさらっといて、ねんごろぶられちゃ迷惑だってんだ!」

「どうしちゃったのダーリン?あんなに愛し合った二人じゃないの!」

「お巡りさん、このオカマ、釜茹でにしてください。」

巡査「いやぁ、お熱いことで。」

痴話喧嘩と思われているみたいだ。誤解されちゃたまらない。「そ、そうじゃないんだ!こいつは人さらいなんだから!そいつの全身タイツ、怪しいでしょ?でしょ?」

「ふむ、確かに。では誘拐というのは本当でありますか?」

「本当でありますですよ。こいつは悪の一味Yellow Matter Custardの戦闘員で、俺をつけ狙ってるんだ。」

説明を聞いた茶花杉巡査は逆に疑わしい顔になり、「失礼ですが、マンガの見過ぎじゃないですか?」

何たってフィクションだから一般人が信じないのは無理もないが、真実は真実だ。

「疑ってるだろあんた。ホントなんだって!こっちゃ殺されかけたんだぞ!」

「わ、わかりましたよ…。それで?誘拐だというなら被害者は?」

「わかりゃいいんだわかりゃぁ。被害者は今は二階で子供と寝ていまさぁ。あ、あとここにいる娘も誘拐されて人質になってたんですよ。ちょうど今救出したとこ。」俺は後ろに控えるステファニーを親指で指さした。

「どうも嘘くさいなぁ…。第一、このムサい男、戦闘員というわりにはナヨナヨしておりまして…。」

「だから弱いからさらった相手にやられたんだよ。」

「そうですかぁ?う〜ん…では一応、署の方でお話を伺いましょう。ご足労ですがご同行願います。」

「いやちょっと待ってくれ。今日はA Hard Day's Nightだったんで、もう眠いから朝になってからじゃダメですか?女房だってこんな夜中に起こすのは可哀想だ。それより大久保に奴等のアジトがあっ…」

ロレッタ「しーーっ!言っちゃダメ!」

「うるせい!で、お巡りさん。そこに仲間がいるから先にそれを捕まえてくれないと。」

「しかし、現行犯でないかぎり令状がないとどうにもできませんであります。」(9.25)

「けど現行犯じゃねえか!今、現に人質が無事帰還したばっかでさ。犯人だってここにいてさぁ…」

「ほら、そこがおかしいであります。誰も何もしないのにどうして人質を取り戻せるのでありますか?」

「誰も何もとは何だ!俺は必死でいろいろと努力して考えてだな、そんでもって…」

「ええ、ええ、せめて作り話の努力は認めましょう。」

「このマッポ野郎!何だって人の話を素直に聞かねえんだ!」

するといきなりロレッタが、「イエス、サー!ラジャー!」と声を張り上げ、天上に向かいハイルヒトラー的敬礼の仕草をした。

「何だ?またおかしくなったか?妄想膨らみすぎた?」

「ウフッ…。首領の留守を預かるDr.Robertの底力を思い知るがいいわ!あんたの舎弟のイギリス人たちは、我がYellow Matter Custardの手に落ちたのよ!ホーーーッホッホッホ!」

「バカな!あいつらは今頃は京都旅行だ。トランシーバー壊れてるくせに下手な芝居するんじゃねえや!」

「あんたもオカマとしてはまだまだのようね、ウフフッ。今マイクロトランシーバーの機能回復装置が作動したことも知らないで。」

「何だと?!てめえ股裂きにしてぶっ殺してやるからそこへ直れ!俺はまだまだのオカマじゃねえ!一人前だぜ!…あれ?でもオカマじゃねえぜ…、あれ?……畜生!とりあえず股裂きしてやるから股を広げろ!」

俺はロレッタに掴みかかった。ロレッタは茶花杉巡査の背中に隠れようとする。驚く巡査。「ワワワァ!」

たとえ気持ち悪い中年であってもすがってくる者を、平和を守る警察官は無視できない。

「どどど、どんな犯人にも人権があるであります!オカマでもマカオでもいいじゃないですか!」

「くだらねえ回文言ってる場合か?俺は子供の頃『ナルトを取るな』って発明したんだぞ!」

「ナルトなんか取られたっていいじゃないですか!」

「ナルトをナメんなよ!あれがたぬきそばや東京ラーメンにおいてどういう役割を果たしてるか西国の奴にわかってたまるか!このトンコツの背脂野郎め!」

巡査と俺が言い争っていて、いつの間にか蚊帳の外のロレッタが、「あの…あたしジョニー達の身の危険を話してたんだけどな。さみしいな…。」と親指の爪を噛んでみせる。

俺「あっ、またわざとらしく…。そんなに注目されたいんだったら、体の穴という穴からナルトの4・5本も出してみやがれってんだ、このフニャ○ン野郎!」

続く(2010.9.26)

第7章

「ジョニーだって?!」いきなり巡査が血相を変え、ホルスターの拳銃に手を添えた。

俺「何だい?知り合いにいるのか?」

「ジョニーと言えば、本官の人格形成に影響を及ぼしたロッカー・鰍沢栄吉のバンド仲間じゃないか?!ヨロシク!」

「アハハ。そりゃあジョニー違いだ。ジョニーなんて世界に何百万人いるか分からないじょにーか、いや、じゃねえか。」

「くだらないオヤジギャグはやめないと逮捕する!何を隠そう本官はヴォーカル一筋の警察官、人呼んで『ヨロシクのチャカ』と発します。ヨロシクぅ!」

と拳銃を抜いた。実物の銃砲に、当然俺は焦る。「ななな、何も駄洒落くらいで…」

「いや、話を聞きたいのはこっちの毛むくじゃら」と言ってオカマのロレッタに銃口を向けた。「ジョニーをどうしたとじゃ?!」

ロレッタは両手の甲で顔を隠し「嫌ぁ〜やめてぇ!撃たないで!話すから撃たないで!ふがっ」

ロレッタは両手の甲で顔を隠し「嫌ぁ〜やめてぇ!撃たないで!話すから撃たないで!ふがっ」ヨロシクのチャカはロレッタの指の間から銃口をねじ込み、あぐらをかいた小鼻に銃口を押し当てた。どういう訳か『ジョニー』という語でスイッチが入ったらしい。相手を見下す冷酷な目つきに変わっている。「オラオラ!どうした?吐かんかオラァ!」

ぐりぐり銃口を鼻に押しつける。ロレッタはホールドアップしながら今にも泣きそうな顔で、

「言うわよ言うわよ。ジョニーの乗った高速バスを今バスジャックしたのよ!」

俺「嘘つけ!大久保のドクターロバートがどうやって京都-新宿間のバスジャックを出来るってんだ!」

「ジョニーのガールフレンド、モーリー=ジョーンズは、実は我がYellow Matter Custardのサポーターだったのよ。きっと拘留中のボスに手引きをしたのもニュースコットランドヤードに勤める彼女だったのよ!」

そうだったのか?!だがあのブラッディーメアリーが…。信じられん。(9.28)

「ジョニーに、モーリーなんてガールフレンドは居らんのじゃ!」と別の観点からチャカが否定した。「国家権力にたてつくか!ほんまのことを言わんと脳みそが吹っ飛ぶぞ。」と親指で撃鉄をおろした。

びびりまくるロレッタ「ほほほほんまもほんま!現金掛け値なし!越後屋、おぬしもワルよのう!」

恐怖で錯乱してはいるがどうやら嘘はついていないようだ。「本当なら一大事だ。ヨロシクのチャカ、あんたのパトカーで東名をぶっ飛ばしてくれ。地獄のハイウェイにまっしぐらだ!」

俺は警官の袖を引っ張って外へ出ようとした。しかしチャカは拳銃を左右に振って、

「ノンノン。本官、自転車であります。ヨロシク」

「よろしくない!早く手を打たなくちゃ国際問題になるぞ!」

となぜかそこへ当のジョニー達が顔を出した。

“Good evening!”

「おー!!ジョニーにダニーボーイ!無事だったか!」

“Sorry?Boogie data bank?”

“無事で良かったって言ったんだよ。ブラッディメアリーがバスジャックしたんだろ?”

“私が何か?”ジョニーの後ろにはモーリーが立っていた。あれ?どうなってるの?

ダニーが“途中、ハイウェイバスが大雨にあって新宿到着が遅れちゃって。もっと早く伺うつもりだったんですけど、こんな夜中になって申し訳ない。”と報告した。“日本のゲリラ豪雨って凄いですね。ロンドンのshowerとは大違いだ。”

ははあ、やっぱりロレッタの口から出任せだったか。

「おいそこのオカマ!質の悪い嘘こきやがって。嘘つきは泥棒の始まりだ。死刑だ死刑。お巡りさん、遠慮はいらねえ。こいつの土手っ腹に風穴を開けてやってください。」

一方、事情が一向に飲み込めないジョニー。“その男は?”

“Yellow Matter Custardの残党だよ。ほら、ストロベリーフィールドで気絶したオカマのロレッタ、覚えてるだろ。”

“Oh!ロレッタ!そういえば俺たちも、ワカダンチャンの家を覗いていた不審な男を捕まえたんです。モーリー、そいつをこっちへ。”

スカーフで後ろ手に縛られた黒覆面の男が引き出された。それを見てロレッタが叫んだ。「ロバート!」

続く(2010.10.1)

第8章

「こいつがドクターロバートか。さんざん手こずらせやがって。ツラ見せろこの野郎!」

と俺は男の覆面を剥いだ。いかにもドクターらしいオールバックの白人だ。そのドクターロバートが口を開いた。“ムフフ。何を隠そう私は変装の名人、この顔は特殊polytheneでできた覆面なのだ!”

「また自慢かよ。やれやれ」よく見ると確かにのどぼとけの辺りに皮膚の継ぎ目みたいのがあった。俺はドクターのほっぺを掴んで思い切り引っ張った。ベリベリベリ!すると何とロレッタとそっくりのむくつけき御面相が!何と汚らわしいことだろう。

「恐るべしYellow Matter Custard!クローン人間を作るまでになっていたとは!」

ロレッタ「いや違うのよ。紹介するわ。それはあたしの双子の兄貴、ロバート塩釜。」

ロバート「初めまして。ハニーパイと呼んでも良いわよ。それにしてもpolytheneの覆面って通気悪いわ、もう美肌が台無し。」

ツインキンクスとは恐れ入った。「じゃあハニーパイ、バスジャックなんて嘘っぱちじゃねえか。どうせつくならもっとマシな嘘を…」

チャカが「まんまと引っ掛かってたじゃないか。そこんとこヨロシク」

ハニーパイ「何とかおびき出して闇討ちにしようと思ったの。だって人質がお風呂で消えちゃったんですもの。BathだからBus、ちょっとお洒落でしょ?それに犯罪の王道といえばバスジャックじゃない?スクールバスとかさ。」

チャカ「犯罪?この双子、犯罪者でありますか?!」

「最初から言ってるじゃないですか。」

チャカ「それでジョニーは?」「だからそこにいる髪をおっ立てた白人だろ。」

「本官の知っているジョニーはリーゼントの日本人だ。人違いだったようであります。」

「だからそれも最初っから言ってるじゃないですか。とにかくね、本人が犯罪だって申告してるんだから逮捕してくださいよ、頼むから。」

ヨロシクのチャカにオカマドッペルゲンガーの身柄を引き渡し、こうして難事件は解決したのだった。

完(2010.10.1)