「ようごめんよ。一杯作ってやってくんねえか。」

「いらっしゃいませ。」

上池袋の島政2号店(※第13話参照)の弟を見舞った帰り、俺はふと駅裏の路地で目に止まったショットバーに立ち寄った。ここのところ、妖怪の相手などで頑張っちゃったんで心身が非常に消耗していた。静かに渋く飲みたかった。家で飲んでて酔った勢いで元のオムツ替えたり風呂入れたりするのも楽しいが、渋味はない。カウンターに着くと、

「何になさいますか。」

髪を寝癖風にキメた二十代半ばと見えるバーテンがクールに注文を尋ねた。

「んーとねぇ…、バーボンがいい。銘柄は何でもいいや、ショットグラスでくれないか。」

「お客さん、お疲れのようですね。」

俺は口の片方だけを少し上げて応えた。バーテンは、乗ってこない俺に意外そうな、もしかすると軽蔑的な一瞥を向け、棚のボトルに向かった。俺は煙草に火をつけた。何を生意気言ってやがる。軽々しく声をかけるなってんだ。粋がっちゃいるが話し相手には不足の年代だ。バーテンだったらこういう時こそハードボイルドでなくちゃいけねえ。それに俺は知らない人とはお話しないんだ。まあ、これ以上しゃべらず大人しくしててくれる分にゃ別に文句もない。

バーテンが出した一杯をグイッと飲み干した。…ブハー効きやがるぜ。五臓六腑に浸み渡るってなぁ、このこった。「おう、もう一杯」

とその時、西部劇でお馴染みのスイングドアを開けて、痩せ男が入ってきた。テンガロンハットに皮のチョッキでカウボーイになりきっている。

「いつものライムスカッシュ。」

ほお…珍しいものを…。あれ?あいつ茄子じゃねえか?

「そこの旦那、お近づきの印だ。」

俺は痩せ男に向けてショットグラスを滑らせた。グラスは男の眼前を通り過ぎた。自分の世界に酔いしれていた男は想定外の出来事にあわて、

「ほわわぁああ〜!こぼれるじゃないですか!」

と、手をばたつかせてカウンターから落下する寸前のグラスを握った。そして俺を見て、

「…あ〜れ〜ぇぇっ?! 若旦ちゃんじゃないですか!ハローですなあ!」

「よお茄子五郎君!何やってんのそんな格好して。蔕がでかすぎるんじゃないかい?」

「いやお恥ずかしい。実は…」

茄子によれば、彼は市民楽団からチャリティー用のカントリー&ウエスタン曲の指揮を頼まれ、イメージふくらますため、飲めもしないのにバー通いを始めた。そしたら、どこで嗅ぎ付けたのか、《かに道場》主の鬼便から果たし状が店に矢文で届いたのだそうだ。カウボーイになった茄子をガンマンと勘違いしての決闘の申し入れだった。

「明日がその決闘の日なんですよう!どうしよう、ふぁ〜!」

「へ〜、相変わらず仲が良いねぇ。ていうかお気の毒だね、あいつに付き合うのも大変だろ? でも、わかるわかる。俺には最近連絡ねえから本当のところ助かってたんだよ。」

「そうなんですよう!正直言って迷惑なんだ。でも尾島さんの最強の武器、孫の手に勝てるウエポン知らない?今のところカウボーイのブルロープしか思い浮かばなくって。ボクのもってるピストルは銀玉鉄砲だし。」

「決闘なんて、何故あなたはそういちいち真に受けるんですか? あいにく俺は今、ハードボイ……あれ?」(7.12)

「え?なに?ハードゲイ?」

「うるせい!待てよ……?武器……アーーーーッ!!武器といやあ鎧兜だ!明日ぁ元の初節句だ!」

「フンガーー!!ボクん家の常春もだったぁーーー!」

「こんなところで油売ってる場合じゃねえや。アディオスムチャーチョ!」

俺はどうも、西部劇でも国境付近の半メキシコ的な文化圏がまず浮かんでしまうのだ。そんなこと茄子にはわからない。だが奴も本質的に人が良いんで、「ア…アディオス」と帽子を軽く上げて会釈をした。

「そうだ、セニョール・マルチナスは下戸だったね。そのバーボン返してくれ。」

「え?あ?」俺のグラスを握りながらキョロキョロする茄子。

「まあいいや、その一杯はそこのドンタコスにつけといてくれや兄さん。」

とバーテンに指示して俺は我が家へと急いだ。(7.14)

* * * * * * * * * *

我が家にはギリシア系中国仙人・則羅哲がくれた、元禄期の領主・

池袋から帰宅した俺は、鎧兜をせっかくだから試着することにした。鎧兜は2、3日店に飾って自慢は十分したから自宅に持ち帰ってきていた。甲冑慣れしている雪女のステファニーに手伝ってもらった。

「相当重いな…。」

「さあ、あとはいよいよ兜でござりまする。」「おう」

胴具足を着け終わった俺は椅子に腰掛け、後ろからステファニーが兜を掲げた。

「元よ、よく見てろよ。お前のお父さんは今から戦国武将だぞ。」

マリアと一緒に側でお座りして見ている元に呼びかけた。マリアも、

「ホラハジメ、オ父サンカッコイイネ〜」

すると元が「あーう!あーう!」と興奮した声をあげながらハイハイして俺に近寄ってきた。

「ムッフッフ、分かるか元、このカッコ良さが。」

足下で手を伸ばす赤ん坊を抱き上げた。そしてステファニーが兜を俺の頭にかぶせた。するとその瞬間、突然視界が真っ暗になり、俺はものすごい勢いで後ろざまに暗闇に吸い込まれていった。息子だけは離しちゃいけない!とだけ念じていた。

続く(2009.7.18)

第二章

気がつくと、俺は元を抱えて、海岸べりの道路の松の根元に坐り、幹に寄りかかっていた。ステファニーが傍らで倒れている。俺が吸い込まれた時に巻き添えを食ったようだ。太陽の位置からすると午後二時頃か。道路は、土が踏み固められた状態で、舗装されていない。周囲を見渡すと、向こうの方に茅ぶきの小屋が見える。どうやら昔にタイムスリップしたらしい。

俺は一旦、元を草の生えてる場所に置いて、ステファニーの肩を揺すって起こした。

「ん…ううん…」眩しそうに目を開ける。

「おいステファニー、俺たち昔に来ちまったみたいだぜ。」

「えっ?」身体を起こしながらぐるりと見回す。「本当だ…この様子では多分250年ほど前かも知れませぬ。」

「分かるのかい。」

「はい、おおよそは。何たって数百年生きてる妖怪ですから。きっとここは東海道のどこかでせう。以前、吹雪を起こしに雪女仲間と来た記憶がござりまする。」

「あそこの家で聞いてみよう。」

俺たちはぽつんと見える茅屋に向かった。

「ごめんください。どなたかいらっしゃいまずか。」

中を覗き込むと、強い磯臭さが鼻を突いた。網や

「お!お前はセニョールマルチナス!一体どうした!」

「ふぁ〜〜〜!!!若旦ちゃあん!良かったあ〜、心細かったあ〜!」

涙ながらに俺に抱きつく茄子。俺は必死で腕を振りほどきながら、

「訳を言え訳を。」

「若旦ちゃんが帰った後、バーテンの井沢くんが『あのお客さんが言ったみたいに、メキシコ風もいいんじゃないですか』と言って、店の調度品のポンチョとソンブレロを貸してくれたんですよ。それでソンブレロをかぶった途端…」

「ものすごい勢いで後ろざまに暗闇に吸い込まれていったってのか。」

「そう!大当たり!もしかして若旦ちゃんも?」(7.18)

「うん…。どうも昔に来ちまったらしいぜ俺たち。」

「ぇえええ〜〜ッ?!昔?江戸時代?」

「時代ははっきりしねえが、とにかく昔だ。」

「ふうん…」

茄子はしばらくぼんやり何事かを考えていた。そして何かひらめいた様子で、

「そうだ!尾島さんの先祖を捜し出そうよ!」

「どうして?」

「ご先祖を見つけて抹殺すれば、現代の尾島さんも消滅する。そしたら、明日の決闘はボクの勝ちでしょ。ウホホホホイ!」

「何だよそれ。お前はバカか? 明日どころか今は昔にいるんじゃねえか、今の明日は昔の明日だ。」

「そうか…」

「第一、鬼便の先祖ったってどこでどうしてるんだか見当もつかねえしよ。あいつの実家は鳥羽だけど、代々そこに住んでるとは限らないだろ。津軽あたりの小作農だったりしたら探すの大変じゃねえかよ。」

「そうか…だめか。」肩を落とす茄子。

「ところでさ、服とっかえてくんない?元を抱いているのにこんな重たい鎧じゃ身体がもたねえや。」

「いいよ。それすごくカッコいいね。じゃあ交換ね。」

ということで、俺がメキシコ人、茄子が武者姿になった。着替え終えてステファニーから元を受け取り、胸に抱くと、元が天井を指して、

「わんわん!わんわん!」

と叫んだ。まったく赤ん坊ってのは言葉を知らなくて困るぜ、何見たって馬鹿の一つ覚えみてえにわんわんわんわん…、と思いながら見上げると、いきなりマリアが落ちてきて地引き網の上に尻餅をついた。ボワッと埃が立った。

「ア痛テテテ。アッ!ハジメチャン!ワカダンチャン!」

家族の再会だ。元を間に挟んでがっしりと抱き合う。

「お前も暗闇に落ち込んだのかい?」

「ソナノヨ。ワカダンチャンノ後ロ、大キナ穴ガアイテ、ミンナ吸イ込マレマシタ。穴ガドンドン小サクナル、コノママワ一生ハナバナレ決マテル。私ワ急ニ飛ビ込ムシマシタ。」

「そうだったか、ご苦労さん。けどそれにしちゃあ、ずいぶん時間差があったな。」

何故かポッと頬を赤らめうつむくマリア。そして小声で、

「小サクナッタ穴ニ、オ尻ガ引ッ掛カッテシマタノヨ。ヤット抜ケタノ。」

「だいたいお前は最近運動不足なんだよ。尻周りがでかくなる一方じゃねえか。」

「今、ソンナコト言ワナクテモ…」

ふくれるマリア。茄子が取りなす。

「ま、まあまあ。夫婦喧嘩は後にして、どうやったらもとに戻れるか考えようよ。」

続く(2009.7.19)

第三章

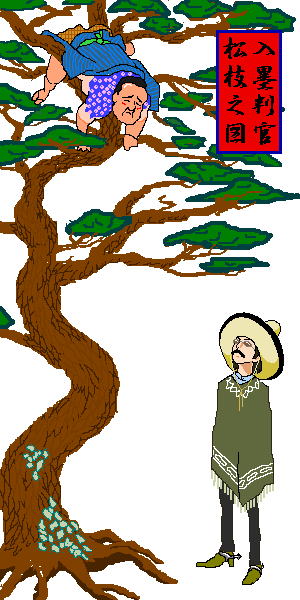

ステファニーの言うとおりここが東海道のどこかなら、海岸線を左に進めば江戸に辿り着けるだろう。江戸へ出たって解決するとはかぎらないが、ここに居たって始まらない。俺たちは街道を歩き始めた。しばらく歩いていると、上から助けてくれと呼ぶ声がする。見上げると、大きな松の二股に分かれた枝の間に、着流しをもろ肌脱いだ鬼便が挟まっている。

「おーい!何してんだーー!そんな所でーー!」

「話は後だ!助けてくれぃ!」

装備的に軽い俺が松の木をよじ登ると、着物の裾がまくれて鬼便の茶色いチェック柄のサルマタが丸見えだ。俺はその尻を力まかせに革のブーツで踏んづけた。

「痛いっ!痛たたたたたっ!」

「まだ抜けないかこん畜生!」

俺は枝に手をかけて体を支え、勢いつけて踵の拍車を尻に突き立てた。

「痛ってーーーーーーーっ!!!」

ズボ!ようやく鬼便は、途中の枝でバウンドしながら地上へと落下した。おっこちた鬼便を見て元が、

「わんわん!わんわん!」

事情を聞くと、鬼便も俺たち同様暗闇に吸い込まれてこの世界に落ち込み、枝に引っ掛かったのだ。ただ、その現場は日光の大江戸村。そこを観光していた鬼便は、『遠山の金さんのコスプレで記念写真』という企画に2000円払って、桜吹雪の入れ墨の肌襦袢を着た途端、暗闇に吸い込まれたんだそうだ。

「茄子との対決に備えて剣の技を磨こうと思い立ち大江戸村を訪ねたが、不覚であった。」

みんなでまた江戸を目指して歩くことにした。

「こいつぁどうも背後に巨大な力が働いてるような気がするぜ。」

「私も最前から嫌な予感がしておりまする。東海道にしては

あれ?あそこにまた小屋がある。行ってみるとさっきの小屋だ。同じ場所に戻ってしまったのだ。

「どうなってんだこりゃあ…」

その時、一天にわかにかき曇り、雷鳴がとどろいた。稲妻が閃いたかと思うと、目の前に例のギリシア系中国仙人・則羅哲が立っていた。

「ニーハオ!またまた登場、熱烈長生き則羅哲アルヨ。」

「ははあ、お前さんの仕業だったのか。」

「トエトエ、こめんなさいアル。わしが現代と過去を頻繁に行き来してたら、とこか時空的ゆがみが生じてしまたのコトヨ。でもタイチョウプアル。わしが来たからには百人力アルヨ。」

「そんならよかった。けど、ここは?」

「ここはのう、18世紀に海に没した島アル。江ノ島のそのまた先にあった《亜ノ島》ネイ。あんた方さっきから島の海岸線をぐるぐる回てたアルヨ。ガハハハハッ!」

「この野郎!バカにしやがって。」

俺は腰の銀玉鉄砲を抜き、銃口を則羅哲に向けた。則羅哲は両手をホールドアップして、

「まっ待つヨロシ待つヨロシ。ひとつ折り入って頼みがあるノコトヨ。ここにあんた方呼び寄せたは他てもない。ここが伝説の鬼ヶ島アルヨ。ここの鬼が夜ごと夜ごと江ノ島〜片瀬海岸に上陸し、掠奪拐帯と悪逆非道のかぎりを尽くしておって、民百姓はほとほと困てるというワケ。」

「そんなのこっちの知ったこっちゃねえや。桃太郎でも連れてくりゃいいじゃんか。」

「あんなおとぎ話信じてるのかの?バカちゃうアルか。」

「だったらこの鬼ヶ島だってウソっぱちじゃねえか!さっさと現代に戻しやがれ!この歯抜け仙人!」

「しかし、このままでは片瀬海岸に暮らす、そこの瓜実顔的のお人の先祖が鬼にハオチーハオチー食われてしまうのた。」

「ほわ〜〜っ!?何だって?」慌てる茄子。俺にしがみついてきた。俺はまた奴の腕を振りほどいた。

「おぬしの先祖は相模の国の領主の家臣・久方久兵衛久宗アルヨ。この度、お殿様は鬼の怒りを鎮めようと、人身御供に久宗の愛娘・お

「じゃ、じゃあここでボク達が鬼退治しなければ、ボクも消滅するってこと?」

「悲しいがその通りノコト。」

ばかばかしい。そんなハリウッド映画みたいなタイムマシン的事件あるはずない。俺は矛盾をついた。

「でも現に茄子クンが存在してるってことは、結局お久は助かってるんだろ?それで大きくなって顔の長い婿かなんか取るじゃないの?」

「いや、本来ならお久は生け贄にはならないはずだたヨ。たからそこの茄子クンも生きてて当然ノコトだた。しかし、わしがうっかり現代から風邪のウイルス運んで来ちゃって、生け贄予定の子供が風邪で寝込んでしまい、急遽お久に白羽の矢が立たヨ。今のところお久は食われてないから、茄子クンも生きてるに過ぎない。」

「畜生め、やるしかねえか…」

「やてくれるアルか!謝々謝々!ちょとは責任感じておってのう。もちろん茄子クンが現存してる限り、あんた方は勝つ公算高いから、自信もって取り組むヨロシ。ただし、万一しくじったら未来は大きく変わてしまう、そこをよく考えてくだチャイナ。」

ここで鬼便がまた事を混ぜっ返すようなことを言い出した。「俺は茄子なんかいなくなっても構わんが…」

「そっそんな〜…。さっき尾島さんの先祖暗殺計画を考えたことは謝りますからぁ。」

「何っ!どこまで邪悪なのだ貴様という奴は。同情の余地はない。亜ノ島の露と消えるがよい!」

「なあ鬼便、茄子がいたからこれまでの数々のエピソードも成り立ってきたんじゃねえのかい。こんなおたんこ茄子でも役立ったときもあるじゃねえか。こいつがいなかったら、俺たちもどこかのピンチの箇所で滅びていたかも知れないぞ。」

「言われてみればそうかも知れない。」

「な、だから過去を変えるのはとにかくヤバイんだよ。お久坊を助けてやろうじゃないか。」

続く(2009.7.19)

第四章

夕暮れ時、鬼便の漕ぐ小舟が岸に着いた。獲物は落ち武者・久方茄子兵衛。腹の出具合が一番鬼に似ているので、鬼便の額にサザエの殻をくっつけて角に見せかけ鬼の手下のふりをさせ、しかも本土から凱旋するふりまでさせたのだ。でもって戦利品の手土産が茄子兵衛って寸法だ。俺たち親子とステファニーは少し離れた葦原に潜んで事態を見守る。鬼便が周囲に向かって叫んだ。

「親方〜っ!親方さあ〜んっ!」

やがて亜ノ島中央部の山の中から背の高い二人が降りてきた。黄昏時なんで面相はよくわからないが、確かに角は生えている。髭も髪もモジャモジャしている。鬼便に向かって、

「♀££★◎※∈∨∨∧∂∬∝♪ΘΥ℃♂♂!」

「♀℃¢¢☆§〓⊇⇔√юΨ⊥∇∇!」

さっぱりわからない。俺はひそひそ声でステファニーに尋ねた。

「何言ってんだあいつら?」

「さあ、妖怪語は達者ですが、初めて聞く言葉です。」

あっ!鬼便もつかまってしまった。疑われたのだろう。よく考えりゃ当たり前だ。さてどうするかな。鬼どもはお久は連れてきていないようだ。そうだ!

「ステファニー、吹雪で奴等の動きを封じるんだ!」

「承知!」

ステファニーが恐ろしい形相で袖を振るとあっという間に猛吹雪が巻き起こった。

「Wow!∂∂⇒♂∞÷◎◎◎!」

腰布以外は裸と見える鬼どもはたちまち凍えた。どうだ見たか!雪女の底力。茄子と鬼便も寒いけど仕方がない、一回経験してるから大丈夫だろう。

鬼どもが脇腹まで雪に埋まった時点で俺たちは出て行った。

「こら!鬼!降参しねえか!」

「〒∈∋≡∵‰……」

「バカヤロウ!もっと分かりやすく!ハイ!もう一回!」

俺は茄子の腰にぶら下がっている太刀を抜いた。ギラリ。元禄期の物なのでもちろん真剣だ。鬼の首に峰を当てた。

「ヾ〆±$#↑⊇⊆∧∀≒!!」

するとマリアが「何トナク、デーン語ニ似テルヨ。」

「何だって?」

よくよく顔を見てみると、鬼というよりゲルマン系の大男だ。それがヴァイキングの帽子かぶってたんだ。なぁんだ、鬼って白人の事だったのか。

「マリア、こいつらと話できるか?」

「ヤテミルノヨ。ラテン語習テシテタシ。」

マリアはイタリア語、英語、ラテン語、フランス語などを懸命に駆使してコミュニケーションを試みた。俺も、ヘーゲルの原書を読みこなす程度のドイツ語はたしなむんで、未知の言語の解明に加わった。

話すうちに、明らかに鬼どもの表情が和らいでくるのが見て取れた。初めて理解者を得られたって感じだった。以下からは翻訳の手間を省いて会話を掲載しよう。

“お前ら人間だな?人食い鬼なんてでたらめだろう。”

“いかにも、俺様たちは人間だ。スカンディナヴィアのヴァイキング、フラーゲ族だ。幸せに海賊行為をして暮らしていた。が、ある日出航しようと兜をかぶった途端、船底に真っ黒な円い穴が開いて、吸い込まれてしまったのだ。”(7.19)

こいつらも則羅哲の時空のゆがみにはまったのか。人騒がせな仙人だ。

“どうして人々を困らせるんだ。”

“人々?ここは小人の国じゃないのか?”

“日本だよ日本。知らねえのか?お前ら一体いつの時代から来たんだ。”

“いつって…。ああ!そうだ!ノルマンディー公がイングランドを征服したと聞いた。誇らしい話だ。”

ノルマンコンクェスト…11世紀か。それじゃあ西洋人が日本を知ってるはずねえな。

“あのねえ、ここは日本って言って東の果て、日の出づる国だよ。人々も小粒だがれっきとした人間だぞ。”

“やはりそうだったか。猿や小人にしては文化程度が高いとは感じていた。”

“当たり前だ!お前らの時代より700年は進んでらあ!さてと生け贄を返してもらおうか。アジトに案内しろい!”

俺たちはヴァイキングを後ろ手にふん縛り、太刀と銀玉鉄砲で脅しながら連行した。マリアと元とステファニーは安全のため漁師小屋に留まらせた。山の中腹に奴等の

茄子兵衛が手綱を引いていた赤毛の男が声を張り上げた。

“ものども!静まれぃ!”親分の号令で海賊たちは静まりかえった。

“俺たちは21世紀の人類だ。大人しくしねえとその土手っ腹に風穴が開くぜ。”

俺は拳銃をちらつかせ、空に向けて一発発砲した。実弾に比べりゃしょぼいもんだが、11世紀の奴等なら火縄銃さえ知らないから威嚇には十分だろう。

茄子“お久はどこだ!お前らの親分と人質交換だ。お久を出せ!”

だが、敵は渋っている様子だ。苛立った桜吹雪の鬼便が、

「親方がこうなってもいいのか!」と叫んで、太刀を抜き、傍らの灌木を袈裟切りにした。さすが、こういう時は右翼は押し出しが良い。

赤毛の親分“我々は敵に捕らわれることを死よりも恥じる。彼らはこの私の命を救うよりも生け贄を選ぶであろう。”

“それじゃあ困るんだよ。俺の鉄砲は怖いんだぞぉ。皆殺しにしちゃうぞぉ。それでもいいのか。”

“いっそ堂々と一戦交えようではないか。いずれはこの異境の地で果てるのだ。いつ死んでも惜しくはない。”

“そんなニヒリズムじゃダメだよ!もっと自分を大事にしなくっちゃ!”

さあ困ったぞ。

続く(2009.7.20)

第五章

海賊たちは草むらからお久を引き出してきた。おかっぱ頭のかわいい女の子だ。それを見た茄子が「ボクの曾々々々々々婆ちゃあ〜ん!」と叫んだ。あの子がお祖母ちゃんか。正しいんだけど変な感覚だな。茄子は駆け寄ろうとしたが、海賊の一人に取り押さえられてしまった。海賊は縛られたその子を焚き火の前に据えた。

赤毛の親分がつぶやいた。“生け贄の儀式が始まる。” ドヒャー、万事休す!

その時だった。元を抱いたマリアが空の彼方から天降った。女たちは心配して、ステファニーの創った雪雲に乗って飛んできたのだ。やるなステファニー。彼女たちの姿はまるで大天使を従えた聖母子だった。

それを見た海賊たちは口々に“聖母マリアだ!”“

“門を叩きなさい、そうすれば開かれる。求めなさい、そうすれば与えられる。あなたがたは永遠の命に

“おお、マリア様。いつ私たちがあなたにそのようなことをして差し上げたのでしょうか。”

“小さき者にしてあげたことは私にしてくれたことなのです。隣人愛は神への愛なのです。そこの少女を解き放っておあげなさい。あなたがたの子供たちも北海で健やかに暮らしていますよ。”

“はは〜っ!”

ヴァイキングたちは、お久の縄をほどいた。お久はタタタッと駆け出し、武者姿の茄子にしがみついた。「ととさま!」

面識はあるはずもないが、やはり肉親、通じるものがあるのだろう。それに感動した茄子、

「よしよし良い子だ。もう怖くないからね。ボクの曾々々々々々々々々婆ちゅわ〜ん!DNAよありがと〜う!」と抱き上げた。《曾》の出血大サービスだ。

俺たちの方でも人質を解放した。赤毛の親分がマリアに話しかけた。

“海岸で話し合った女だから人間かと思っていたが、空から降臨するとは、聖母様だったのですね。”

“え? いえ何というか…”鼻白むマリア。そして天を仰ぎ、“ああ、

“いや、人間でも構わないのだ。おかげで、別世界に放り込まれ自暴自棄になっていた我々も良心を取り戻しました。ありがとう。”

俺は元を抱いてニコニコしているマリアに声をかけた。

「お手柄だぜマドンナ。善いことしたんだから神様も赦してくれるさ。元もどうだった?神様扱いされた気分は。」「わんわん」

さてと、あとはお久を久方久兵衛久宗の家に送り届けりゃめでたしめでたしだ。

続く(2009.7.20)

第六章

「お〜い!則羅哲〜っ!出てこーい!どっかにいるんだろーっ!」

稲光とともに仙人が現れた。

「いやあ忙し忙しノコト。今コルシカ島に出張してたアルヨ。コルシカの山猿が人間に、しかもに軍人なりたいて聞かないからネイ。今、鍛えてやてるノコト。こやつをフランス革命の砲兵士官に仕立て上げなけれぱ、世界史は変わてしまうという大プロチェクト。」

「あんまり歴史をいじくりまわすのは感心しねえな。このヴァイキングたちだってあんたの被害者だぞ。故郷に帰してやると約束してもらおうじゃねえか。俺たちはちゃんと言うとおりにしたんだから、今度はそっちが聞く番だ。」

「わかたアル」則羅哲が杖を振ると、海賊たちの立っていた地面の底が抜け、彼らは闇へと消えた。

「やりゃあ出来るんじゃねえか。」

ヴァイキングたちが消えたので、これまで村から連れ去られていた娘たちが物陰から出てきた。

「則羅哲、次は船だ。みんなを片瀬海岸に送るんだ。」

「海賊が掠奪行為に使てた船がある。入り江で見つけたヨ。」

「じゃあそれで頼むわ。俺たちゃ21世紀に帰るから。」

「漁村の人達と会わないアルか?」

茄子「久宗殿に会いたい気もするなあ。」

鬼便「それがしが理想とする封建時代の実態を見聞したいものである。あわよくば科学力で支配者の座に…」

「やめとこうぜ。村人もなるべく未来人と接触しない方が無難じゃねえかな。過去は過去としてそっとしとかなくちゃいけねえ。則羅哲、俺たちを現代に飛ばしてくれ。」

「では、用意はよろしアルか?」

だが茄子が「ちょっとだけ待って!」と制止した。そしてお久の前に片膝を突き、曾々々々々々婆ちゃんを抱きしめた。

「きっと無事に成長して元気な赤ちゃんを産むんだよ。お久坊。」

「あーい。おじさんどこか行っちゃうの?」

「うん。遠い所だよ。グフッ…」胸をつまらせる茄子、「そうだ!記念にこれをあげよう。」

茄子は鎧の付属品である脇差をお久に手渡した。「ありがとう、おじさん。」

茄子は「よしよし」と言ってお久の頭を撫でてから立ち上がり、俺の方を振り向いた。

「さあ行こう、若旦ちゃん。何だか無性に常春の顔を見たくなってきた。」

「よし!それじゃ則羅哲、よろしく。」「トエトエ」

再び杖を一振り、俺たちは真っ暗な穴ぼこに吸い込まれていった。

* * * * * * * * * *

俺たちは市ヶ谷の家の二階に戻ってきた。五月五日の朝だった。現代では俺たちの失踪で騒ぎが起きかけていたが、一晩で帰ってきたのですぐに事態は収拾した。

俺は清々しい気分で、鎧兜を床の間に飾り、その前に元をお座りさせて写真を撮って、二階の物干しにこいのぼりを揚げて甍の波と雲の波、ちまき食べ食べ背比べをして、菖蒲湯に入って、晩酌をした。そして、ぼちぼち二人目でもこさえようかってんで、マリアと仲良くした。

ところで、あとで聞いた話だが、湘南の一部の地方に鬼ヶ島の伝承があるのだそうだ。男女の家来を率いた一人の若武者『茄子の余市』が、鬼に連れ去られた姫君を救い出し、どこへともなく立ち去ったという。前までだったら聞き過ごしてしまうような、どこにでもありそうな英雄譚だが、今となっては我がことなので非常に面白いと感じた。

また、これもあとで判ったことだが、久方家の本家の土蔵に、例の脇差が家宝として保存されていたとのことだ。だとすると、鎧とともに俺の手許にあった時点では、同一の脇差が二本この世にあったことになる。こういう矛盾が起きるからタイムトラベルものは嫌いなんだ。時間は不遡及と決まっている。

完(2009.7.20)