今、俺はお父さんにおんぶされて八百屋さんにいる。お母さんはお祖父ちゃんの運転する車でお得意様回りをしている。体力が回復してきたので、授乳の合間に島政の看板娘としての配達の仕事に徐々に復帰することにしたのだ。

さて、退屈だな…。一発泣いてみるか。

「おぎゃ〜〜っ!」

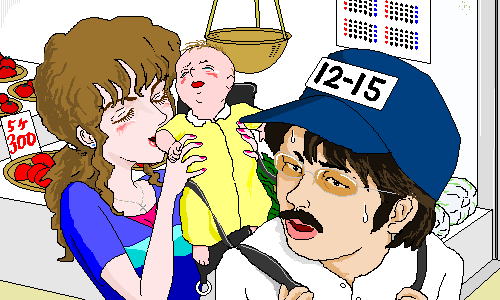

「ん?何だ?何だよ元、こっちゃあ忙しいんでい!小便なら勝手にやってな。お前の母ちゃんもおゆきさんもいねえんだよ。」

せっせと野菜の品出しをしていたお父さんは、手を止めて俺を揺すってあやした。あやすにしては口の聞き方を知らない。

「あ、本当にやってやがる。面倒くせえからとっとと歩けるようになって自分で便所行けよ。あ〜あもう面倒だなぁ…」

ふんだ!下の世話を堂々とやらせるのは赤ん坊の特権だよ。あんただって一人で大きくなった訳じゃないだろう。俺だって歩きたいのは山々さ。でも、ようやっと首がすわり始めたばかりなんだからしょうがねえだろ。

お父さんが俺のおしめを替えようと奥の帳場に向かおうとしたその時、

「小便我が命!」

変なお客さんだ。

「おう、鬼便。よく来たな。」

あっ、この人が、《頻尿の食いしん坊》鬼便おじさんなのか。なるほど肥大してるな。日々すくすくと体重を増加させている俺様も敵わねえや。

「今日は何だい?そうだ、元見るか?か〜わゆいんだぞ。ほれ。」

お父さんは左肩を下げて背中の俺を鬼便おじに向けた。

「エブ(どう?おじさん、俺かわいい?)」

「ふん、まあまあだな。」

「ほぎゃ〜(お父さん、このおじさん冷たいんです!)」

「何だと!まあまあとは何だ、まあまあとは!てめえ、も一度目ん玉引ん剥いてとっくりとこの見目麗しいご尊顔を拝しやがれってんだ!」

「自分の子が誉めてもらえぬからといって気色ばむとは愚かなことよ。」

「こ、この野郎…」

お父さんは腕まくりで戦闘態勢に入った。頭部が熱を帯び俺まで伝わってくる。だけど、おじさんの発言は正しいと思う。ただ、あんな「ふん」なんて言い方しちゃいけないとも思う。

「そんなことより、報告がある。」

「嫌だね、元を誉めなきゃ聞いてやるもんかい!」

お父さんも強情だ、ていうか親バカだ。ところがおじさんは一向に意に介さず、

「長らく待たせたが、相撲部屋・世界食べ歩き・刑事入門・山伏修行等々と続けてきたそれがしの修行がこの度ついに完結した。」

おじさんは内ポケットから紙切れを取り出した。

「私こういう者です。」

「名刺?…はあはあ左様で…。」

お父さんは今しがたまでの怒りはどこへやら、おひけえなすって名刺を受け取った。大人って名刺交換になるとかしこまるんだね。何か意味があるのかな。

「《かに道場》代表取締役・尾島宮行…。へえー、店開いたのか!とうとうやったじゃねえか!(※第11話参照)」

おじさん得意げに踏ん反り返り、

「店名が気に入っているところである。」

蟹か、蟹って美味しいのかな。俺まだ見たこともねえや。そういやぁ腹減ったぜ、お母さんまだかなぁ。ようし!ここは一番、天まで届くような泣き方しちゃお。

「ホギャ、ホギャ、ホンギャーーーーッ!」

お父さんが困った顔になった。

「マリアまだかよ…。こいつぼちぼちお腹減ったんじゃねえかな?おーよしよし。」

名刺入れを内ポケットに戻しながらおじさんが、

「おぬし分かるのか?」

「いや、大体時間だから…。そうだ!鬼便、お前さんのオッパイしゃぶらせてやってくれよ。胸の脂肪は女性並みだ。」

ぎょっとしたおじさん、咄嗟に自分の胸部を手で覆い、

「無理。ダメなのだ、これは。」

「《これは知留子さんのものだ》ってのかい?そう言わずに頼むよ社長。」

「それがし女性的というより、赤子に似ていると言われる。」

「それにしちゃ随分と巨大じゃねえか…。ああそうか、赤ん坊の真似してチルコマッシモに甘えてんのか。そういう退行プレイってあるんだってな。」

「何とな!憂国の草莽の志士を愚弄するにも程があるっ!!」

変なプレイがあるんだね、大人って奇妙な生き物だ。それより俺の飯は?お乳は?

「フギャーー!」

とそこへ、

「タダイマー。アララ、ハジメチャンドウシタノ?」

お母さんだ!

「エーンエーーン!(お母さーん、お父さんてばオムツ替えてくんないんだ!あと、鬼便おじさんは冷淡なんだよう!しかも変わったプレイが好きなんだよう!)」

俺は、大人達に理解不能なのを良いことに言いたい放題だ。(※外人が日本人の前であからさまな悪口言う時ってこういう気分なんだろうな。ところが、俺のお父さんはそういうのを聞き取れちゃうんだよ。前、空港で経験したんだって話してた。)

「ナンダステ?オッジャーマサンガオシメ替エタイノ?」

近いけどちょっと違う。

お母さんは俺の背後に回り、脇を抱えた。お父さんは

「マリア、待ってたよ。元が泣いちゃってよ、なのにこの鬼便がオッパイ貸してくれねえんだから。減るもんじゃあるめえによ。」

「減るわい!母乳こそ出ないが少なくとも表皮の一部はな。」

そんな会話を尻目にお母さんは俺を抱いて奥に向かった。

「クダラナイネー、ハジメチャン。」

「エッブウ(下らないよね、お母さん。早くお昼ちょうだい。)」

続く(2008.11.1)

第2章

日曜日、自宅の二階に俺は寝かされている。布団の周囲にはぐるりとお馴染みの怪獣のソフビ人形が並んでいる。見慣れると怪獣って不思議な愛嬌があるよね、お父さんが好きだった気持が最近わかってきた。この無機質な表情が良いんだなあ。怒るでも恨むでもなく、ただ吠えて火を吐いて暴れ回る。そこには何らの安っぽいメッセージもない、純粋な破壊者たち。メッセージくっつけてなんぼの今時の子ども物にゃこういうキャラクターは到底作り出せまい。

お父さんは側の書き物机で何か書いている。

「えーと、この度は誠におめでとうございます…と。」

お母さんがお茶を運んできて、机を覗き込んだ。

「ナニ書イテルノ?」

「鬼便の店の開店祝いの原稿。頼まれちゃってさ。」

「ゴ苦労サマノネ。ウマイク書ケタ?」

お父さんは原稿用紙の上にWATERMANの万年筆を転がし、後ろ手に両手を畳についた。

「ダメだな…。あんな迷惑な野郎のことを讃えるなんて俺にゃあ出来ねえ。第一、元の誕生祝いも貰ってねえだろ。何でこっちばっか一方的に祝わされなきゃなんねえの?」

お母さんはお父さんの後ろからその肩に腕をからませた。

「ダッターラ、断ルガ良カッタノニ。」

「だって可哀想じゃん、友達少ないらしいし。でもなあ…。」

難しいもんだね、大人の付き合いって。

「あ、トンボだ。」「ア、リベッルラダ。」

開け放たれた窓から一匹の未確認飛行昆虫が入ってきた。旋回している。うわ、こっちに来た!

「お?元の鼻先に止まったぞ。どんな反応するかな?」

何だこいつは?でっかい目で俺を見て首をかしげている。怪獣っぽい気もするな、ぴかぴかで足が6本で羽が透明でしかも空飛ぶなんて、怪獣に違いない。キングギドラの近縁種じゃなかろうか。俺は手足をばたばたさせた。

奴は飛び立ち、傍らのレッドキングの禿げ頭の上にスッと止まった。

「んあー(あっ、俺のお気に入りに触るな!)」

俺はばたばたを激しくした。メフィラス星人に俺の左手がぶつかった。痛っ!ガラガラとソフビ怪獣達がドミノ倒しに倒れた。俺は痛いのとびっくりしたのとで、しばらく間をおいて、泣いた。「ハギャーーッ!」

「あーあ、元は良いよな〜。世事に煩わされず、一日中お乳飲んで眠って怪獣で遊んで…」

「ナニ言ッテマスカ!ソレヨリモ、マタコンナニカイジュー並ベテ。ハジメガマタ泣イタヨ。」

「ごめんよ元。じゃあな、ちょっくらそこまで行ってくらぁ。」

お父さんが立ち上がった。怪獣を掻き分けて俺を救出に来ていたお母さんがお父さんを見上げた。

「ドコイクノ?」

お父さんは煙草とライターを懐に仕舞いながら、

「せっかくの日曜だ。オープンカフェでビールでも引っ掛けてくる。」

極楽トンボってきっとああいう人のこと言うんだよね、お母さん。

「アーン、ズルイヨ。私モ行クノヨ、 待ッテテネ。 ハジメチャン、オ出掛ケヨ。オ日様当ッタローネ。」

やれやれ…。ま、気の合う夫婦ってことだね。

続く(2008.11.1)

第3章

翌週の日曜日。いよいよ鬼便おじさんのお店の開店日だ。俺は両親とともに出かけていった。

浜田山っていう駅の近くのビルの2階に《かに道場》はあった。こぢんまりとした店内。全体が赤っぽい塗装でコーディネートされている。

常春クンたちがすでに来ていた。

『あ、常春クン!』『元クン!』

『ちょっと見ないうちに大きくなったねぇ。』

『それは君だって同じじゃないか。髪の毛も増えちゃって。』

『へへへへ、かっこいい?』

『うん、とっても。』

『でも常春クンこそ赤ん坊にしちゃ面長だね。大人っぽ〜い!』

『いやあ、ハハハ。照れますなあ。』

大人達は…と見ると、俺たちが横たわる小さな座敷席から一段下がったテーブルに席を占め、

「ふぁ〜若旦ちゃん!ついに尾島さんやりましたなあ。」

「うん、そうだね。よく頑張ったよなぁ。けど、あいつよく店舗貸りられたよな。奇特な大家さんもいたもんだ。俺だったら二の足踏んじゃうけどな。」

「そういえば調理師免許取ったのかなぁ。」

小春さん「え〜?じゃあ蟹なんか食べて大丈夫かしら。」

「小春ちゅわん、免許なきゃ営業許可出ないだろう?」

「だって今あなたが疑問を…」

おっと、そこへ調理場から社長さんがお出ましだ。

「皆の者よく来てくれた。ようこそ我が道場へ!」

「尾島さん、おめでとう。」「おめでとうございます。」口々に寿ぐ招待客たち。

「借住まいとはいえ、今や我が輩は一国一城の主。見くびるでないぞ。」

ダブルのスーツを着込んで立派だなあ。でもなんでコック帽被ってるんだろう。

「おめでとう。蟹は出ないの、まだ。」

お父さんはおじさんの恰好は気にならないらしい。

「今日は記念すべき開業日。然るべき式典の後に馳走しようではないか。今、知留子殿が丹誠込めて料理をしてくれている。」

ははあ、箱根の時の知留子さんが調理師なんだね。

「ソウノ、

お母さんの言うとおりだ。お父さん改まった挨拶なんてできるのかな。

「バーロイ!そんなの軽いもんよ。そうだ、まず酒くれ酒。」

「乾杯はまだである。」

と、社長さん胸を張って踏ん反り返る。

「酒の力を借りるんですか、それはちょっとアレじゃないかなぁ〜。」

と、茄子おじさんが外人っぽく肩をすくめてみせる。お父さんは、いつの間にやら礼服の前ボタンを外し、両腕を左右の椅子の背もたれにもたせて、大股開いて大威張りだ。

「余は陶酔と淫奔の神ディオニュソスだぞよ!酒を持てい!酒持ってきてチョンマゲ。」

「あ、もう酔っ払ってるね。若旦ちゃん。」

「ぜーんぜん!」

ウソつけよ。来る前に島政自慢のワイン2本も空けてたじゃねえか。そんな俺の思いを汲んだのか、お母さんが彼の罪状を暴いた。

「ウチデ、ヴィーノ2本飲ンデキタノヨ。」

「それは飲み過ぎだぁ〜!」

「ワインは美味いから飲んで来ただけだよ。別に酒の力とかじゃねえんだよ。ただ、この会の祝辞が気乗りしなくてさ、つい。…ひっく。」

お母さんが肩に手をかけた。

「ダイジョブ?ワカダンチャン。」

お父さんはその手を握り、テーブルに降ろして言った。

「だ〜いじょ〜ぶ!だってんだよ!昔っから《酒中に真あり》と申しまして…。もういいや、てめえらには頼まねえ。こんなこともあろうかと、えっへっへ。」

悪戯っぽく笑って、お父さんは尻のポケットから金属製の平べったいボトルを取り出した。

「あのさぁ、俺、別にアル中なんかじゃないよ。飲み始めたら止まらねえだけだろ。」

とかなんとか言い訳して、キャップを取ってキュッと一口。

「カーッ効くなあ…。見てろ、てめえら後で吠え面かくなよ。この俺様のご挨拶をひれ伏して聞くが良い。」

鬼便おじ「持ち込み料もらい受ける。」

「何だよその野暮天はよ。今日は祝宴だろ。で、俺はゲストで、祝辞を仰せつかった主賓じゃねえの?」

「規則は規則、それがしがルールブックだ。」

「うるせえな。じゃあさ、口つけちゃったけど、一杯やってくれ。」

「それなら良かろう。かたじけない。」

どっちもどっちだ。

* * * * * * * * * *

セレモニーが始まった。スピーカーから大音量で銅鑼の音が「ボワ〜〜ンン!」

ここって上海蟹の店なんだろうか。それとも演出が勘違いなのだろうか。いずれにせよ驚いたので、俺と常春クンは泣き出した。すかさず二人の母親が抱きに来た。

俺はお母さんに抱っこされてテーブルに着いた。しばらくテーブル上の皿や調味料に気を取られていると、拍手が聞こえた。おお、いよいよお父さんの出番だよ。

続く(2008.11.1)

第4章

「尾島さん、いや鬼便君、晴れてこの度は《かに道場》ご開業、誠におめでとうございます。

さて、ご列席の皆様、この鬼便は魚介類、なかでもとりわけ甲殻類が大好きでして、それでこの店の出店にこぎつけた訳ですが、この執念は見上げたものであります。鬼便は、あたかも子どもが怪獣やプラレールやリコちゃん人形がなければ心豊かな生活が送れないように、蟹がなければ夜も日も明けぬ男なのです。確かに、蟹ってのは、何かの漫画で「どうしてこんなおいしい身体してるんでしょうね」とかの台詞がありましたとおり、全身に渡って実に美味しく、私も好物でございます。

さりながら、リコちゃんでも怪獣でも要するに人間の製作したプラスチックなのであって、他方、蟹は生きているのであります。蟹という奴は一見いかつくて、怪獣的ではありますが、ただ海の底でプランクトン食ってる罪のない一介の小動物なのであります。ただただ口に食餌を運ぶ以外に能のない奴なのです。それでも生きる意志は強く持っております。以前、生きた毛ガニを茹でようとしたら、健気にも足をいっぱいに広げて必死で釜の口にしがみついていた姿は今も瞼に焼き付いています。

そこら辺が、飯も要らず茶髪で微笑むだけのおつむ空っぽなリコちゃんとは違うのです。表情を変えられないところが同じだけなのです。それを鬼便はむさぼるのです。しかもミソに目がないのです!いわんやエビとかも脳みそまでチュウチュウとしゃぶりつくします。俺はそこはあまり好きじゃないです。

イタリアルネサンスの人文主義者、ピーコ=デッラ=ミランドラは、近代の黎明に当たり、人間は自分次第で禽獣のようにも創造性豊かにも成りうる存在であると、人間の自由意志を謳い上げてますが、本能の赴くままに甲殻類の虜と成り果てているこの鬼便は何者なのでしょうか。

彼はかつて憂国の大和魂として、全国を回って皇国の唯一無二の尊さを訴えていた若者であったそうですが、それは日本の海産物が大好きだっただけだからなんじゃないのか!領土問題と排他的経済水域の権益とは密接に連関しております。だが何の権利があって、我々は

かのフランシス=ベーコンは魔術から科学への過渡期において、いみじくも「知は力なり」と述べ、自然界の法則を解明することは人間の福祉のために自然を征服するためなのだと、不遜な態度を表明しております。幸か不幸か、実際その予言通りに17世紀以降の近代文明と近代科学は手を携えてその路線で邁進して来ておる訳ですが、そのなれの果てが、この《かに道場》なのでしょうか?美味しけりゃそれでいいのか?美味しいもん食いたいっていう人間の欲望は自然を支配することを正当化できるのか。蟹はどうせまた生まれるし、ミソったって、単に摂取したプランクトンかも知れないから別に構わないのか。そうかも知れません。でも俺はミソはやっぱり好きじゃありません。

しーかし!今や人間が世界を征服したのは紛れもない事実であります。「悪の秘密結社が世界征服を企んでいる」ってのはヒーローものの常套句ですが、他ならぬ人間こそがそれをやってのけたのではないのですか。人間に比べりゃ、ショッカーもバルタン星人も虎の穴も可愛いもんです。たわいもない虚構です。侵略の夢敗れた人達だって、すでに世界は制覇し終えているのです。バブルが弾けようが、金融危機に陥り世界恐慌が起ころうが、もう地球は皆さん人間の手に落ちているのです。それでいて、自分は不幸だなんて言ってたらどうなりますか。蟹が食えないから不幸なのですか?

もちろん、ものが食えないってのは生き物として辛いことです。欲かき過ぎるからいけねえんだね。懸命に働いたってまともな

さて、そんな殺伐とした世の中で一縷の望みは、彼は大和魂だけあって敬虔な神道家だそうです。思うに、万物に精霊が宿ると感じるアニミズムの洗練された信仰が日本の神話かと存じます。蟹にも海にも神宿ると思っていただいて、毛ガニにタラバ、ワタリガニ、タカアシ、ハナサキ、ズワイガニと、海の幸をドーンと提供していただきましょう。」

続く(2008.11.1)

第5章

「ご静聴有り難うございました。」

招待客達は拍手喝采だ。そりゃねぇ、生命の尊厳をここ数百年の射程で語られちゃぁ圧倒されるのも分かるけど、どうもカニ料理店の祝辞としては正しい文脈が掴めない演説だったなぁ。それに文明批判のあのペダンチックなメッセージ性は一体何なんだろう。かつて無心で怪獣ごっこやっていた無垢の精神は失われてしまったのだろうか。「為す無くして而も為さざるは無し」の心を、お父さんはもう捨ててしまったのだろうか。余計な知識を身につけてわざと難しく考えるようになることが大人になるってことなのだろうか。

俺はお父さんに聞きたかった。だから、席に戻り旨そうに煙草を一服しているお父さんの顔を、お母さんの腕の中からじっと見つめた。

「何だ?元。俺のことジロジロ見てやがって。」

「キット、知リタイノヨ、今ノオ話ノ意味。」

「意味?そんなものはねえよ。」

それを聞いた茄子おじ、愕然として、

「ぇえ〜っ!ないの〜?ホントにぃ〜?じゃあ素直に感動して拍手したボクらはどうしたら…。」

「ちょいとした有り難そうな言辞を

なるほど、メッセージ性は見せかけだったのか。けど、それって聴衆を馬鹿にしてるんじゃないのかなぁ。

「デモ、ワカダンチャン。チョットワ本気デ思テルコトモアリマシタノジャナイ?」

「知らねえよ。」

俺には分かる、この《知らねえよ》は図星だ。お母さん、さすがに鋭いね。

でもどうなのかな。もし人類の本質が凶悪宇宙人なら、イイモンは誰なの?けど、そもそもイイモンとかワルモンとかも一面的な価値判断だとも言えるし…。ま、そんなこだわりはこちとら

鬼便おじさんがやって来た。唇にカニの身がくっついている。

「なかなか見事であった。どうもありがと。人間がもうお仕舞いの瀬戸際に来ている焦燥感がよく漂っていた。そしてアニミズム的信仰に一条の光明を見いだすとは、おぬしもなかなか勉強しておるな。」

鬼便おじさんが珍しく誉めたので、お父さんも珍しく謙遜した。片手を額の前で振りつつ、

「いやいや、大した話もできねえで申し訳ねえ。つまみ食い店長さん。」

「蟹を食うのも人の

『かに道場

御一同様、ご唱和下さーい!」

いつもの孫の手を高々と振りかざし、鬼便おじさん人生の絶頂だ。輝いてるよ、おじさん!

しかし、店構えたのはめでたいにしても、何ともお仕着せがましい言い方だね。だいたい、カニを残す人ってあんまりいないと思うね。

「無論、残したりゃしねえさ。でも気をつけな、正義の尾島便左右衛門丞。お前さんみたいに必要以上に食ってると、逆にそれは《

「Si!

うまい!絶妙な切り返しだ。やるなあ俺の両親。でもお父さん、自分の酒の事は棚に上げてるね。

完(2008.11.2)